ТАМАМШЕВЫ

Наши соотечественники, жившие в Тифлисе, беззаветно любили этот город, считали его родным и вкладывали свои состояния в его развитие и благоустройство. Одним из таких меценатов был Гавриил Иванович Тамамшев. На страницах журнала "Русский клуб" в январе этого года была опубликована статья Натальи ТАМАМШЕВОЙ, праправнучки знаменитого мецената, которую мы и предлагаем сегодня вниманию читателей.

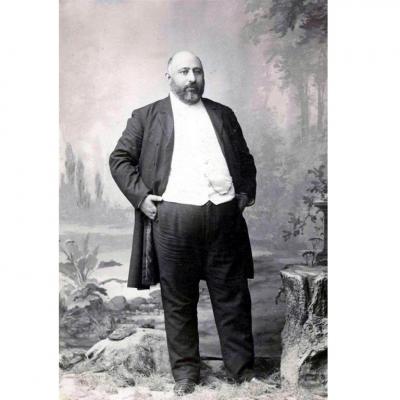

"Семья Тамамшевых была известна еще со времен грузинского царя Георгия XII. При дворе они занимались торговлей и обеспечением. А в XIX веке уже были состоятельными людьми и входили в число купцов I гильдии Российской империи, имели право самостоятельно торговать не только внутри страны, но и за ее пределами, совершать крупные сделки. Один из них – мой прапрадед Гавриил Иванович Тамамшев. Как свидетельствуют семейные предания, он был необыкновенным человеком. Внешне очень видным, интересным, умным, начитанным, культурным, как и все Тамамшевы.

В 30-е ГОДЫ XIX СТОЛЕТИЯ ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ УЖЕ БЫЛ ПОЧЕТНЫМ гражданином города Тифлиса, крупным меценатом, советником коммерции, кавалером ордена Станислава III степени, за особые заслуги ему даровали дворянство.

В 30-е ГОДЫ XIX СТОЛЕТИЯ ГАВРИИЛ ИВАНОВИЧ УЖЕ БЫЛ ПОЧЕТНЫМ гражданином города Тифлиса, крупным меценатом, советником коммерции, кавалером ордена Станислава III степени, за особые заслуги ему даровали дворянство.

Благотворительность была смыслом жизни семьи Тамамшевых. В 40-е годы XIX века Гавриил Иванович построил самый большой на Кавказе военный госпиталь – три двухэтажных каменных здания. Кстати, там проводил показательные операции знаменитый русский хирург и анатом Иван Пирогов. Гавриил Иванович построил несколько церквей. Он был единственным поставщиком провианта для войск Кавказского корпуса, построил мельницу, серную баню, имел крупный конный завод.

К середине XIX века созрела идея создания на Кавказе культурного центра. По инициативе графа Михаила Воронцова было решено построить в Тифлисе театр. Поскольку ни один из местных купцов не решился вложить средства в это дело, всю ответственность взял на себя Гавриил Иванович вместе с сыном Иваном. В 1846 году он подписал договор о строительстве. На это предприятие им было затрачено 500 тысяч рублей серебром. Территория на Эриванской площади, где выделили место для театра, нуждалась в капитальном благоустройстве. 15 апреля 1847 года началось строительство. Здание должны были построить вместе с торговыми рядами, так называемым караван-сараем. У меня хранится генеральный план этого караван-сарая…

Театр Тамамшевых просуществовал 23 года, вплоть до пожара в 1874 году. Была версия поджога со стороны одного из торговцев – Лазарева. Ему присудили 9 лет каторги, а затем поселение в Сибирь. Тогда выяснилось, что в Тифлисе не было пожарной службы. В течение 16 часов на ослах возили воду из Куры, но театр спасти не удалось. Это было большим ударом для моего прапрадеда, но он не захотел восстанавливать театр. Восстановили только караван-сарай, который просуществовал до 1932 года.

У ПРАПРАДЕДА ГАВРИИЛА ИВАНОВИЧА, ПО НЕКОТОРЫМ СВЕДЕНИЯМ, БЫЛ РОДНОЙ БРАТ ЕГОР. О его семье и о нем я знаю немного. Он тоже был купцом 1 гильдии, меценатом. Егор Иванович сделал очень много для Тбилиси и Грузии. Его сын Михаил Егорович получил блестящее образование, принимал активное участие в общественной жизни города. Внук Василий стал военным, дослужился до чина генерал-майора, участвовал в войнах и до 1916 года был адъютантом особых поручений при главнокомандующем Кавказской армии. Дочь Михаила Егоровича Екатерина связала семью Тамамшевых с семьей Эристави, помогала грузинской интеллигенции. Она издала первый сборник стихов дяди своего мужа – Николоза Бараташвили. Другая дочь Михаила Егоровича связала семью Тамамшевых с семьей Смирновых–Россет.

У ПРАПРАДЕДА ГАВРИИЛА ИВАНОВИЧА, ПО НЕКОТОРЫМ СВЕДЕНИЯМ, БЫЛ РОДНОЙ БРАТ ЕГОР. О его семье и о нем я знаю немного. Он тоже был купцом 1 гильдии, меценатом. Егор Иванович сделал очень много для Тбилиси и Грузии. Его сын Михаил Егорович получил блестящее образование, принимал активное участие в общественной жизни города. Внук Василий стал военным, дослужился до чина генерал-майора, участвовал в войнах и до 1916 года был адъютантом особых поручений при главнокомандующем Кавказской армии. Дочь Михаила Егоровича Екатерина связала семью Тамамшевых с семьей Эристави, помогала грузинской интеллигенции. Она издала первый сборник стихов дяди своего мужа – Николоза Бараташвили. Другая дочь Михаила Егоровича связала семью Тамамшевых с семьей Смирновых–Россет.

В фамильном древе до меня – Наталии Ивановны Тамамшевой (пятое поколение) – прослеживается такая преемственность: прапрадед Гавриил Иванович, прадед Иван Гавриилович, дед Гавриил Иванович, мой отец Иван Гавриилович. У прадеда Ивана Гаврииловича был сын Михаил Иванович, получивший образование в Петербурге и Париже. Он читал лекции, был специалистом по Востоку и истории Кавказа. Вернувшись из Парижа, он подарил городу свою уникальную библиотеку, состоящую из 10 тысяч редких книг. Эти книги стали основой Национальной библиотеки Грузии.

Другой сын Гавриила Ивановича – мой дед получил образование в Петербурге, принял участие в Русско-японской войне, до 1921 года поддерживал торговлю в Тифлисе, руководил своим караван-сараем. Он женился на моей бабушке Екатерине Левановне Гургенбековой. В 1910 году у них родился сын – мой отец Иван Гавриилович Тамамшев, который стал инженером-строителем и в советское время перенес все невзгоды, связанные с фамилией капиталиста. Чтобы поступить в Грузинский политехнический институт, вынужден был пойти на стройку рабочим с целью получить профсоюзную книжку и разрешение на поступление в институт, который в итоге успешно окончил, получив диплом инженера-строителя. Там же он встретил мою мать – Клавдию Николаевну Мамонову. Они поженились в 1937 году. С первых дней Великой Отечественной войны отец был призван в армию, ушел на войну рядовым и пропал без вести. Я родилась в июле 1941 года, росла без отца, окончила Тбилисский государственный университет по специальности русский язык и литература. 48 лет преподавала в школе, теперь на пенсии. Наше фамильное древо Тамамшевых продолжает моя дочь Елена Григорьевна Нога-Гагуа, зять Заза Гагуа и два внука Ника и Нодари".

ЭТИ ВОСПОМИНАНИЯ НАСЛЕДНИЦЫ РОДА ТАМАМШЕВЫХ МЫ ДОПОЛНИМ отрывками из статьи Лилит МКРТЧЯН, опубликованной в газете "Вечерний Тбилиси" в январе этого года.

ЭТИ ВОСПОМИНАНИЯ НАСЛЕДНИЦЫ РОДА ТАМАМШЕВЫХ МЫ ДОПОЛНИМ отрывками из статьи Лилит МКРТЧЯН, опубликованной в газете "Вечерний Тбилиси" в январе этого года.

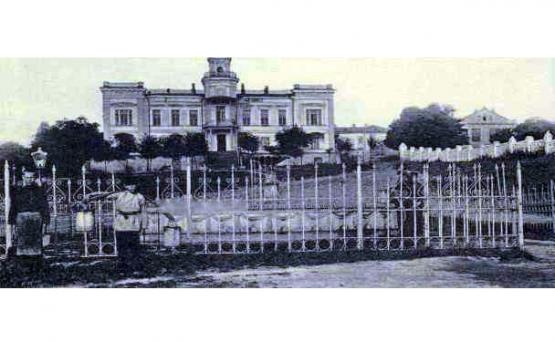

"Переехав из Тифлиса в Ставрополь, Гавриил Иванович развернул бурную деятельность и там. Рядом с первым базаром, у восточного склона Крепостной горы, он построил большой дом и там же разбил огромный фруктовый сад. Построив двухэтажную лавку в Малом гостином ряду, Тамамшев заключил договор на поставку продовольствия с провиантской компанией – для нужд войск Кавказского корпуса.

В 1839 году одним из недостатков в благоустройстве Ставрополя было плохое снабжение водой. В то время питьевую воду получали из Карабинского источника, который находился за пределами города. Водовозы привозили бочки с водой и продавали жителям по завышенной цене. Чтобы решить проблему с водоснабжением раз и навсегда, Тамамшев построил на свои средства Ставропольский водопровод из черепичных труб от самого родника Карабин. "С каждым днем мы шли и шли вперед, и, наконец, наступило 13 ноября 1840 года, ставшее для меня самым счастливым днем. В тот же день толпы народа с удовольствием взирали на потоки воды, лившейся из водопроводной трубы в каменный бассейн, устроенный в самом центре Ставрополя", - рассказывал позже благотворитель. По всей линии водопровода были установлены каменные колонки и небольшие бассейны, куда за сутки поступало более 12 тысяч ведер. Таким образом, горожане имели возможность пользоваться водой бесплатно, а само строение водопровода послужило главным украшением города. За такое благородное дело царь Николай I вручил Тамамшеву орден Станислава III степени.

Далее последовали мукомольная мельница в Екатеринодаре, поставлявшая продукты питания во все магазины Закавказья, крупнейший на Кавказе военный госпиталь, объединенный с арочной галереей и церковью Богоматери Радости всех скорбящих, костел Римско-католического общества на Воронцовской улице, церковь великомученицы Варвары, Ивано-Мариинский женский монастырь и "Триумфальная арка" в Ставрополе."

"Благотворительность Гавриила Тамамшева была одной из самых достойных черт его деятельности. Он был загадочным человеком, но на благоустройство Тифлиса и Ставрополя никогда своих средств не жалел", - писал один из современников.

К сожалению, информации о жизни Гавриила Тамамшева очень мало. Известно лишь, что до конца своих дней он раздавал свое имущество нуждающимся семьям Тифлиса и Ставрополя. Гавриил Иванович похоронен в Тифлисе, на родовом кладбище возле церкви Норашен. Проститься с великим человеком пришел весь город – от бедняков до влиятельных персон. Он был одним из немногих, кто протягивал руку помощи без какой-либо пользы для себя.

Подготовила Нора КАНАНОВА

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

-

2025-04-02 09:34

В Центре Востоковедения Российской Академии Наук открылась выставка «Многоликий Восток: Легенды и Современность», объединяющая работы более 20 авторов, работающих как в жанре академической, цифровой и абстрактной живописи, так и в национальном восточном стиле Суми-э.

-

2025-04-01 10:26

В Москве в рамках Книжной серии ДИАЛОГ вышла в свет книга Геворга Минасяна и Анжелы Симонян «Хакан Фидан – штрихи к портрету возможного будущего президента Турции».

-

2025-03-31 10:14

Марина Вагаршян – яркая представительница талантливой армянской династии. Дочь Лаэрта Вагаршяна и внучка Вагарша Вагаршяна, она не выбрала по их примеру кино или театр, а стала художницей.

-

2025-03-29 10:42

25 марта 2025 года председатель Организации ДИАЛОГ Юрий Навоян в сопровождении Предводителя Арцахской епархии ААЦ епископа Вртанеса Абраамяна в Ереване посетил Детский реабилитационный центр, где встретился с руководством центра и ознакомился с условиями и деятельностью учреждения.

ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ

-

2025-02-26 10:37

Есть в армянском языке прекрасное слово гордзарар (գործարար), что в дословном переводе значит – созидать дело. Аналогичный термин на русском – предприниматель – имеет несколько иную смысловую нагрузку, с акцентом больше на предприимчивость, нежели созидание. В любом случае, говоря об успешном предпринимателе или гордзараре, мы мысленно представляем человека с фанатичной дисциплиной, идеями, поражающими своей смелостью и креативностью, ну и конечно же (а как без них!) – амбициями N-го уровня.

-

2025-02-01 10:47

"ЛЮДИ СОЛНЦА" - так называется спектакль, поставленный Рузанной Хачатрян по повести Эрмине Авагян, премьра которого состоялась на сцене Театра музыкальной комедии им. Пароняна. И вдруг оказалось, что память об Арцахе - это не только трагедия тысяч отнятых жизней, растоптанная победа и боль утраты Родины. Память об Арцахе - это о жизни, о людях, несущих в себе солнце, которое всходит, заходит и стремится к месту своему над вечными горами и которое еще непременно взойдет для тех, кто хранит в себе и это солнце, и эти горы, и эту землю.

-

2024-11-25 10:29

В Ереване в Национальном музее-институте архитектуры имени Александра Таманяна проходит Международная филателистическая выставка, посвященная истории почты. В экспозиции выставлены марки и почтовые открытки из шести стран – Армении, США, Германии, России, Беларуси, Молдовы. Наша страна представлена несколькими стендами, отражающими как досоветский период, так и последующие годы, а также современные реалии и достижения видных соотечественников, разбросанных по всему миру. За каждой маркой, открыткой и полиграфическим изданием - целая эпоха. Можно сказать, это краткий экскурс в нашу историю.

-

2024-10-07 10:24

Армяне живут на Дону уже 245 лет. Их предки - в далеком прошлом выходцы из столицы Багратидов Ани и окрестных сел - были вынуждены оставить родную землю и прекрасный процветающий город из-за постоянных набегов турок-сельджуков и разрушительных землетрясений. Покинув Ани, беженцы преодолели множество испытаний, потом надолго осели в Крыму, где их жизнь складывалась в целом неплохо, но тесная связь Крымского ханства с Турцией оставалась фактором риска.