МИКРООРГАНИЗМЫ НА СЛУЖБЕ

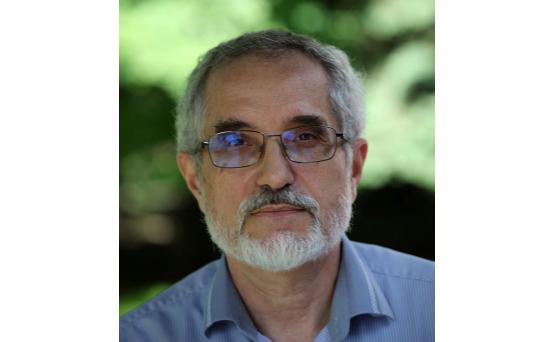

В интервью «ГА» руководитель Центра депонирования микроорганизмов НПЦ «Армбиотехнология», кандидат биологических наук Валерий БАГИЯН рассказывает о возможностях практического использования бактерий.

- Г-н Багиян, расскажите, пожалуйста, о коллекции микроорганизмов вашего Центра.

- Национальная Коллекция культур непатогенных научно-производственных микроорганизмов была создана академиком Африкяном в 1993 году в Республиканском центре депонирования микроорганизмов НАН РА. В настоящее время Центр депонирования микроорганизмов функционирует при НПЦ «Армбиотехнология» Национальной академии наук Республики Армении. В коллекции поддерживается более 12000 штаммов различных групп и видов микроорганизмов, в том числе спорообразующие и неспорообразующие бактерии, дрожжи, низшие и высшие грибы, водоросли и цианобактерии, стрептомицеты.

В 2021 году Коллекция культур стала полноправным членом Европейской организации коллекций культур (ECCO). С гордостью следует отметить, что наша Коллекция превосходит многие европейские как по количеству поддерживаемых штаммов, так и по спектру биоразнообразия входящих в нее видов микроорганизмов. В Европе очень много коллекций, которые поддерживают всего лишь несколько сотен штаммов и специализируются в основном на одной-двух группах микроорганизмов.

- В каких областях производства используются микроорганизмы?

- Сфера практического применения микроорганизмов очень широкая. Это синтез аминокислот, получение пробиотиков и других биологически активных соединений, необходимых для нормальной работы организма человека. Широкое применение микроорганизмы находят и в сельском хозяйстве. Уже ни у кого не вызывает сомнений, что применение ядохимикатов для защиты растений крайне негативно сказывается как на качестве пищевого продукта, так и состоянии окружающей среды. Поэтому активное использование биологических методов защиты растений от вредителей находит все более широкое применение. Нами разрабатываются биопрепараты на основе штаммов микроорганизмов, которые не только надежно защищают растения от различных вредителей, но и оказывают пролонгированное действие. В процессе развития органического земледелия экологически безопасные препараты будут все шире использоваться в аграрном производстве. В прошлом году наш Центр стал участником программы европейского союза COST Action, направленной на замену пестицидов на альтернативные безвредные препараты, созданные на основе бактерий, и мы работаем в направлении разработки таких препаратов. Они действуют точечно, уничтожая насекомых-вредителей, и что особенно ценно - не оказывают негативного воздействия на качество продукта и окружающую среду.

Очень важной группой микроорганизмов являются азотфиксирующие микроорганизмы. Известно, что в атмосфере нашей планеты порядка 78% составляет азот. Он жизненно необходим растениям для их роста и развития, но атмосферный азот недоступен растениям, поэтому в аграрном производстве широко применяются минеральные азотные удобрения, которые, тем не менее, могут оказывать очень негативное воздействие как на качество продукта, так и окружающую среду. Решением проблемы является использование бактерий-азотфиксаторов, которые переводят атмосферный азот в минеральную форму, легко усваиваемую растениями. Это безопасная и эффективная альтернатива минеральным удобрениям. Причем симбиоз растений и азотфиксирующих микроорганизмов взаимовыгоден. Бактерии получают от растения питательные вещества и одновременно фиксируют атмосферный азот. А обогащение почвы органически чистым азотом способствует ее оздоровлению.

У нас очень богатая коллекция и молочнокислых бактерий, которые могут широко использоваться при производстве молочных продуктов. И, конечно же, важное практическое применение имеют дрожжи, без которых невозможно получить высококачественные хлебобулочные изделия. В свое время эти микроорганизмы стали темой моей диссертации. После распада СССР Армения оказалась единственной из прежних советских республик, где была введена карточная система на хлеб. Бывало, что запасов зерна могло хватить всего лишь на 2-3 дня. Это общеизвестно, однако никто не знал, что в стране вообще не было хлебопекарных дрожжей. В 1992 году было организовано производство пекарских дрожжей в Абовяне с использованием моего диссертационного штамма в качестве производственной культуры. Я горжусь тем, что в это тяжелое для страны и всего армянского народа время нам удалось организовать первое негосударственное производство хлебопекарных дрожжей на постсоветском пространстве, причем на местном штамме. Технология производства хлебопекарных дрожжей очень сложная и многие специалисты из ближнего зарубежья не верили, что нам удастся организовать такое производство своими силами.

Правда, это было небольшое производство. Обеспечить необходимое для хлебопекарной промышленности Армении количество дрожжей было сложно, но благодаря очень высокой активности штамма нам удалось решить эту проблему путем сокращения расхода дрожжей, и существенно улучшить ситуацию с хлебом. А в 1994 году в Абовяне было запущено государственное производство хлебопекарных дрожжей и в то время это было самое современное производство этого профиля на постсоветском пространстве. К сожалению, потом это производство было остановлено.

- То есть армянский штамм был очень активным?

- Во время работы над диссертацией я объехал практически всю Армению, собирал образцы закваски (ттхмор) у сельских жителей и исследовал их. Наиболее активные штаммы дрожжей были выделены из закваски, используемой в высокогорных районах. Самый активный штамм был получен из закваски, взятой в селе Караундж Горисского района. Нас - специалистов всегда интересовала сравнительная активность армянских штаммов и лучших зарубежных аналогов. Данный штамм по своим производственно-ценным и технологическим параметрам превосходит известные расы хлебопекарных дрожжей нидерландского и французского производства. На этот штамм был получен патент РА.

- Почему было остановлено это производство?

- Есть несколько причин. Во-первых, производство дрожжей энергоемкий процесс, и высокая стоимость электроэнергии сказывается на себестоимости продукта. Проблема с сырьем, в частности, иранская меласса часто очень низкого качества. И потом уникальность технологии выработки пекарских дрожжей в том, что она экономически выгодна при больших объемах производства. А в Армении потребление хлеба уменьшилось и практически не осталось крупных хлебозаводов – в основном функционируют мелкие пекарни.

- То есть сегодня коллекция вашего института используется только в научных целях?

- Конечно, нет. Во-первых, Центр “Армбиотехнология” научно-производственное учреждение и представляет основной потенциал прикладной микробиологии и биотехнологии Армении. Богатая коллекция микроорганизмов позволяет осуществлять различные научные проекты с конечной целью их практического внедрения. Эти исследования проводятся на средства базового финансирования, а также поддерживаются рядом программ Комитета по науке Армении. Также на базе нашего Центра уже достаточно давно действуют производства диетического молочного продукта «Нарине», биологически активных добавок к пище «Нарине» и «Нараргин» в кишечнорастворимых капсулах, биологических удобрений, растительных масел, ряда лекарственных препаратов, всего свыше 50 наименований различной биологически активной продукции. И эта продукция востребована не только на местном рынке, но и за рубежом. Например, в Европе лиофилизированные и капсулированные формы «Нарине» и «Нараргина» пользуется большим спросом и успехом среди населения. Но имеющийся потенциал применения местных штаммов молочнокислых бактерий значительно шире. Мы можем поставлять закваски для получения сметаны, мацуна, йогурта и других молочнокислых продуктов. Парадокс заключается в том, что в наш Центр чаще обращаются из ближнего и дальнего зарубежья, чем из Армении. Мне кажется, что проблема в информированности и в доверии у местных предпринимателей. Но я убежден, что со временем мы преодолеем и эту проблему.

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

-

2025-07-14 10:09

Старший научный сотрудник Института ботаники НАН РА, кандидат биологических наук Александр РУДОВ – человек необычный. Имея армянские, грузинские и русские корни, он переехал в Армению после начала 44-дневной войны и делал все возможное, чтобы помочь тем, чьи сыновья пропали без вести или погибли во время войны. И что-то ему действительно удавалось.

-

2025-07-12 10:35

Несколько лет назад группа кандидата физико-математических наук Армена МАКАРЯНА начала проводить исследования, связанные с передачей импульсов в нервной системе животных и человека. Работа нервной системы – самой сложной в живом организме, всегда вызывала большой интерес ученых. И неудивительно. Она играет важнейшую роль в передаче информации и координации работы всех органов и систем, однако ее деятельность изучена пока недостаточно. И перед наукой все еще стоит достаточно много вопросов, на которые нет однозначных и экспериментально подтвержденных ответов.

-

2025-07-07 10:25

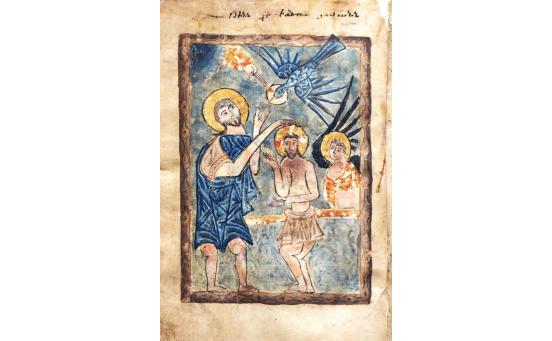

В ближайшее время диапазон проводимых в Матенадаране научных работ существенно расширится, благодаря рассчитанному на пять лет гранту Комитета по науке и высшему образованию Армении. Проект ориентирован на изучение рукописей восточно-христианских народов. В рамках этого проекта в Матенадаране будет создана новая структура – отдел, занимающийся изучением армянских, сирийских, коптских, грузинских, греческих, латинских и других христианских рукописей. Причем интерес ученых к латинским рукописям в основном обусловлен тем, что наряду с традиционными для восточно-христианских народов конфессиями некоторая их часть, в том числе и армян, коптов, сирийцев, принадлежит к Католической церкви. То, что исследования этого направления будут проводиться в Матенадаране, вполне естественно, поскольку именно там сосредоточено множество рукописей восточно-христианских народов. В то же время основное внимание будет уделяться арменоведческим исследованиям и выяснению роли армян в распространении христианства в регионе.

-

2025-06-28 10:02

В интервью «ГА» кандидат юридических наук, заведующий лабораторией политологии и права Южного научного центра Российской академии наук (Ростов-на- Дону) Левон БАТИЕВ говорит об истории армянского города Нахичевань-на-Дону на юге России.