ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ?

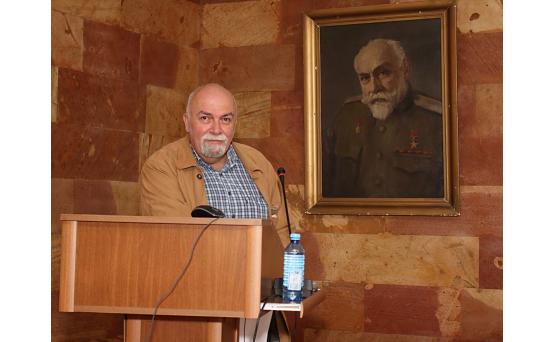

В интервью «ГА» заведующий лабораторией психофизиологии человека Института физиологии НАН РА, кандидат биологических наук Александр ХАЧУНЦ рассказывает о результатах исследований, которые могут найти важное практическое применение.

- Г-н Хачунц, какими исследованиями занимается ваша лаборатория?

- Мы занимаемся психофизиологией человека. Это область, включающая оценку функционального, эмоционального, физического состояния, того, насколько человек в состоянии осуществлять свою деятельность и т.д. Круг исследуемых вопросов очень широкий, что позволяет оценить возможности человека и на основе полученных данных разработать методы коррекции его состояния, предупредить развитие невротических и посттравматических расстройств.

- То есть эти исследования имеют и практическую направленность?

- Любые, связанные с человеком исследования, должны иметь практическую направленность. Наши исследования затрагивают и вопросы фундаментальной науки, но они должны быть сориентированы на разработку методов коррекции, выведение человека из негативных состояний – депрессии, эмоциональной дисрегуляции и связанных с этим вегетативных и соматических проявлений. Мы также изучаем память, когнитивные функции, словом, все вопросы, связанные с психофизиологией человека. Отмечу также, что наша лаборатория – единственная академическая структура, которая занимается проблемами психофизиологии человека. Хотя мы можем заниматься и физиологией животных, но основной предмет наших исследований - человек.

Вопросы, которыми мы занимаемся, всегда представляют большой научный и практический интерес, они особенно актуальны в современной Армении с учетом затяжного воздействия стресса. Ведь начиная с 1988 года – катастрофического землетрясения, дальнейших политических событий, войн, обострения социально-экономических проблем – и кончая проигранной войной, потерей Карабаха и изгнанием оттуда армянского населения – все, что длится уже более 30 лет, оказывает на наш народ крайне негативное воздействие, которым обусловлен высокий уровень тревожности, эмоциональные расстройства, снижение функциональных возможностей человека и т.д. Естественно, что все эти вопросы требуют досконального изучения и разработки методов, которые могут способствовать предупреждению и преодолению негативных состояний. При проведении этих исследований, начиная с 2013 года, наша лаборатория сотрудничает с Институтом физики Ереванского государственного университета и Институтом физических исследований НАН РА.

- В чем выражается ваше сотрудничество с физиками?

- В лаборатории исследования сенсорных технологий Института физики ЕГУ, которой руководит доктор физико-математических наук профессор Самвел Геворгян, разработана технология создания высокочувствительных сенсоров, и мы исследуем возможности использования этих устройств для исследований состояния человека. Все разновидности имеющихся в лаборатории сенсоров разработаны на одной технологической базе, но выполняют разные функции. Это высокочувствительные акустические, вибрационные, температурные сенсоры, а также радиочастотные магнитно-полевые зонды, которые позволяют бесконтактно регистрировать определенные функциональные изменения в организме, определять степень гидратации тканей, выявлять интегральные биофизические характеристики изучаемых тканей и сред и т.д.

- То есть это не медицинские приборы, используемые в лечебной практике?

- Пока это экспериментальное оборудование, которое в будущем может войти в медицинскую практику, разумеется, при наличии соответствующих средств для их промышленного производства.

- Какие преимущества у этих сенсоров по сравнению с аппаратурой, используемой в медицинских учреждениях сегодня?

- Об этом можно говорить очень долго. Мы используем как минимум пять видов таких сенсоров, которые, хотя и основаны на одной технологии, но имеют свои конструктивные особенности и применяются для разных целей. Можно, например, исследовать акустический эффект при работе разных органов, а также вибрационные всплески, возникающие в организме в процессе жизнедеятельности, колебания, распространяющиеся при работе сердца или происходящие в дыхательной системе и т.д.

- А медицинская аппаратура не регистрирует эти параметры?

- Наши сенсоры дают более полную информацию, особенно относительно изменений, происходящих в течение достаточно долгого времени. Магнитные зонды могут регистрировать функциональные изменения кровотока, исследовать определенные функции разных органов и тканей без контакта с ними, даже через одежду. Сегодня много говорится о персонифицированной медицине, основанной на подборе методов лечения для конкретного пациента с учетом его индивидуальных особенностей, специфики течения заболевания. Еще одна современная тенденция – переход от реактивной медицины к проактивной (превентивной). Ведь обычно медицинская помощь оказывается больному в ответ на ухудшение его состояния и проявление симптомов заболевания, это реактивная медицина, а превентивная прогнозирует возникновение заболеваний до проявления их симптомов и направлена на предупреждение развития болезни.

- То есть вы полагаете, что сенсоры, которые используются в ваших исследованиях, могут найти применение в превентивной медицине?

- Думаю, да. Поэтому перспективным представляется использование вшитых в одежду сенсоров, которые обеспечивают постоянный мониторинг состояния организма. При современных технических возможностях эту информацию легко передавать на сервер в клинику, врачу, что особенно актуально в западных странах, где медицина узко специализирована, и пациент нередко ждет своей очереди к врачу месяцами. За это время могут произойти необратимые изменения. А сенсоры, осуществляющие постоянный мониторинг, могут своевременно предупредить об опасных изменениях в организме пациента, но, чтобы это стало реальностью, необходимо соответствующее финансирование.

- Вы считаете, что все население должно иметь датчики, или они предназначены для контингента, подверженного риску?

- Каждая страна будет иметь свои подходы к этому вопросу. В Израиле такие сенсоры вшиваются в форму военнослужащих, чтобы незамедлительно сообщить об их состоянии – ранении, переборе функциональных резервов, когда военнослужащий не может продолжить выполнение операции и его следует заменить.

- Но во всех случаях это должно носить массовый характер?

- В развитых странах это уже так. Появились умные часы, которые определяют пульс, артериальное давление, количество шагов, эффективность сна, восстановление ресурсов организма и т.д. Это создает возможность контролировать всю динамику функциональных изменений.

- Но ведь в случае массовости обрабатывать эти данные сложно…

- В век суперкомпьютеров это уже не проблема, а возможность многомерного анализа данных, когда имеется вся картина состояния человека, невозможно переоценить.

- Разработка датчиков, о которых вы говорили, завершена, или эти работы надо продолжить?

- Разумеется, эти исследования необходимо продолжать, совершенствовать разработки. Мы неоднократно обращались по этому вопросу в Комитет по науке, но грантов не получили. В плане финансирования науки не все благополучно. Наука очень уязвимая область, ей легко навредить, но привести в порядок очень трудно. Нынешнее увлечение количеством публикаций - абсурд.

Сергей Мергелян был самым молодым доктором наук и академиком в СССР, но за всю жизнь у него было менее 30 публикаций, то есть сегодня он мог бы рассчитывать только на должность лаборанта. Другой пример – признанный в мире математик Норайр Аракелян, академик Национальной академии наук Армения, заслуженный деятель науки, доктор физико-математических наук, профессор, занимавший должности директор Института математики НАН РА, ректор ЕГУ, академик-секретарь отделения математики, механики и информатики, член президиума НАН Армении, у которого было в среднем не более 2 публикаций в год. По сегодняшним критериям он удостоился бы должности младшего научного сотрудника. Этому посвящена статья Г. Барсегяна в «Ноян Тапан» - https://www.nt.am/ru/news/336147/. Как можно на основании формального применения критериев аттестации ученых перевести доктора наук по двум шифрам, единственного в республике доктора наук по специальности «Физика низких температур и сверхпроводимость» на должность старшего техника?

Можно привести массу аналогичных примеров, в том числе и среди выдающихся европейских ученых. Но в Комитете по науке считают, что статья – единственный продукт ученого, а число публикаций в рейтинговых журналах – самый адекватный критерий оценки научной деятельности. Конечно легко посчитать количество публикаций, для этого достаточно владеть азами арифметики. Однако реальные научные достижения оценить трудно. В такой маленькой стране как Армения нормальное финансирование науки возможно при наличии современного производства, основанного на передовых технологиях. На одних грантах - местных и зарубежных, развивать науку невозможно. Но этому вопросу должного внимания не уделяется.

- Дальнейшую разработку сенсоров и создание их производства вы считаете перспективными?

- Думаю, да. И это не субъективное мнение. В прошлом году совместно с физиками из ЕГУ нами была опубликована большая глава в книге, изданной в Лондоне. (https://www.intechopen.com/chapters/87443). Она посвящена результатам наших исследований и представляет используемую технологическую основу и возможности применения сенсоров как в медицине, так и в других областях. Это порядка 20 страниц с рисунками и подробным описанием многих эффектов, полученных с помощью сенсоров.

Публикация вызвала большой интерес специалистов – более 800 просмотров и 120 скачиваний. Использование этих сенсоров действительно перспективно, поскольку обеспечивает комплекс параметров, характеризующих состояние человека. Эти сенсоры могут быть успешно использованы и в работе с экспериментальными животными при разработке новых лекарственных препаратов, поскольку полученные с их помощью данные позволяют оценить воздействие новых лекарств на генетическом уровне, отдаленные последствия их применения.

Раньше лекарства разрабатывались и испытывались на экспериментальных животных, затем передавались на клинические испытания. Известны случаи, когда новые препараты проявляли высокую медицинскую эффективность, однако потом обнаруживались крайне негативные последствия их применения. Они оказывали очень опасное воздействие на генетическом уровне, приводили к мутациям и тератогенным эффектам. Но, чтобы выявить отдаленные негативные последствия, нужно проследить воздействие этих препаратов на последующие поколения. Применительно к человеку этот процесс займет несколько десятилетий, что крайне затрудняет введение в медицинскую практику новых лекарств.

Ученые стали использовать для этих целей экспериментальных животных, имеющих генетическое сходство с человеком. Доказано, что у популярной аквариумной рыбки зебра-фиш 70% генетического набора совпадает с человеком, но цикл размножения у этих рыб очень быстрый. И это прекрасная возможность оценить безопасность нового препарата с точки зрения генетики. Кроме того, это возможность создания моделей, которые повторяют некоторые патологии, присущие человеку, то есть у этих рыбок можно вызвать определенные состояния, которые нужно исследовать. Перспективы большие. Есть прекрасные идеи, многообещающие разработки, реальное представление о дальнейших планах исследований, но нет необходимого финансирования и адекватного подхода к науке со стороны государства.

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

-

2025-05-17 10:05

В интервью "ГА" доктор физико-математических наук Армен ДЖРБАШЯН размышляет о возможностях человека и перспективах развития искусственного интеллекта.

-

2025-05-12 10:36

Завершил свою работу проходивший в Институте математики НАН РА международный воркшоп «Теория операторов и гармонический анализ». Организаторы конференции - директор Регионального научно-образовательного цента Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), главный редактор международного научного издания «Journal of Mathematical Sciences» (Springer Nature), доктор физико-математических наук, профессор Алексей КАРАПЕТЯНЦ и директор Института математики НАН Республики Армения, доктор физико-математических наук, профессор Рафик АРАМЯН. В воркшопе приняли участие ученые из 15 стран, было представлено 20 докладов ученых из 10 стран. Программа по проведению форумов по этой тематике была инициирована профессором Алексеем Карапетянцем в 2011 году. Тогда в Южном федеральном университете состоялась первая международная конференция по гармоническому анализу и теории операторов.

-

2025-05-07 10:31

В интервью «ГА» выпускающий редактор издательства «Шпрингер» Татьяна ГОЛЕА рассказывает о приоритетах издательства. Она говорит: "Для нас приоритет – только наука, политическая позиция страны не рассматривается".

-

2025-05-05 09:38

В интервью «ГА» доктор физико-математических наук, профессор Айк САРКИСЯН представляет работу Математического центра в Майкопе.