КАК ДОЛГО ЖИТЬ И СОХРАНИТЬ РАЗУМ?

Ответ на этот чрезвычайно актуальный вопрос ищут ученые всего мира, но особых успехов в лечении нейродегенеративных заболеваний, к сожалению, пока нигде не достигнуто. Люди стали жить дольше, но у многих из них локусы мозга - участки, в которых расположены определенные гены, с годами перестают выполнять свою функцию. Тогда возникают проблемы с памятью, вплоть до того, что, выйдя из дома, эти люди не могут вернуться, забыв не только дорогу, свой адрес, но и имя, фамилию. Нередко они не в состоянии контролировать свое поведение, впадают в психотические состояния. И тогда долголетие уже перестает приносить радость, а становится серьезной социальной и экономической проблемой, причем не только для отдельной семьи, но и общества.

ЧИСЛО СТРАДАЮЩИХ БОЛЕЗНЯМИ АЛЬЦГЕЙМЕРА, ПАРКИНСОНА И ДРУГИМИ нейродегенеративными нарушениями постоянно растет. А процессы нейродегенерации считаются необратимыми, по крайней мере, сегодня. Вопрос о полном излечении этих больных вообще не стоит. Актуальна задача - замедлить процесс нейродегенерации, чтобы хоть как-то снизить тяжесть последствий этих заболеваний. Но исследования в этой области продолжаются.

Нейрофизиология давно входит в число приоритетных направлений Института физиологии НАН РА, однако вопросами нейродегенеративных заболеваний эти исследования не ограничиваются. В текущем году здесь прошла ставшая традиционной международная научная конференция "Стресс и поведение", которая была организована совместно с Государственным медицинским университетом им. Гераци.

В Институте физиологии действуют современные исследовательские программы с цифровой обработкой поведенческих экспериментов, которые проводятся на грызунах, разумеется, с соблюдением этических норм. Круг проводимых работ включает в себя морфологические, гистологические, организменные исследования, в которые вовлекается поведенческий компонент, что позволяет получить более интересные результаты как по различным стрессорным факторам, так и при воздействии биологически активных веществ нейропротекторов при моделировании нейропатологии - болезней Альцгеймера и Паркинсона. Этими вопросами занимаются специализированные лаборатории института. Причем исследования, связанные с болезнью Альцгеймера, затруднены тем, что в этом случае достаточно сложно определить, насколько удачна эта модель у грызунов, если это не долговременные исследования поведения. Дело в том, что физические нарушения выявляются трудно, а когнитивные изменения становятся заметными только в специфических экспериментах.

В случае моделирования болезни Альцгеймера многие проявления дегенерации выражаются цифровыми значениями, что позволяет досконально отслеживать этот процесс, а также воздействие на него протекторов, их эффективность. Это могут быть и лекарственные препараты, и синтезированные химические вещества, которые в дальнейшем могут войти в состав препаратов, а также естественные соединения растительного или животного происхождения, положительное воздействие которых известно. Как уже было сказано, одна из важнейших задач проводимых исследований - замедлить необратимый процесс нейродегенерации, что стало бы серьезным научным достижением, позволило снизить проявление симптомов и тяжесть течения заболевания, что очень важно, поскольку нейродегенеративные заболевания стали второй после онкологии актуальной медицинской проблемой во всем мире.

В международной конференции, посвященной этой проблеме, приняли участие специалисты из 20 стран. Но, разумеется, этой тематикой исследования, проводимые в Институте физиологии, не ограничиваются.

ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА ФИЗИОЛОГИИ - токсинология (наука о ядах). Директор Института физиологии - доктор биологических наук Наира Айвазян - известный специалист в этой области. Именно благодаря ее усилиям в развитии этого направления Институт физиологии НАН РА стал одним из известных центров токсинологии. Еще одним подтверждением этого стало то, что на проходившем в Сингапуре конгрессе токсинологов Наира Айвазян, которая прежде возглавляла Европейскую организацию токсинологов была избрана президентом Всемирной организации токсинологов.

В Институте физиологии НАН РА активно ведутся разработки не только противоядий, но и исследования компонентов ядов, которые могли бы эффективно использоваться при лечении разных заболеваний. Как свидетельствуют результаты исследований, в составе яда армянской гюрзы присутствуют компоненты, которые в перспективе могут найти применение при создании новых лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, в частности, меланомы. Эти исследования проводятся в сотрудничестве с коллегами из Германии. А некоторые новые компоненты яда армянской гадюки исследуются на предмет протекторного действия при нейродегенеративных нарушениях. Кроме болезней Альцгеймера и Паркинсона, есть обнадеживающие данные и касательно рассеянного склероза. Если дальнейшие исследования окончательно подтвердят перспективность того или иного компонента яда, то для получения лекарственных препаратов вещество можно будет синтезировать в лабораторных условиях. Натуральный змеиный яд для его получения использоваться не будет.

Однако путь от разработки к производству - нелегкий. К сожалению, попытки заинтересовать армянских предпринимателей идеей создания производства противоядий и препаратов на основе компонентов ядов не принесли результатов. Остается надеяться на зарубежных партнеров и, по-видимому, такого рода надежды оправданы. На конференции по токсинологии в Сингапуре присутствовали производители противоядий из разных стран. И результаты исследований, проводимых в Институте физиологии НА РА, вызвали у них интерес. Было получено множество предложений от предприятий, соответствующих стандартам ВОЗ, которые готовы довести разработку до рыночного продукта. Конечно, производство разработанных в Армении препаратов за рубежом существенно повысит их себестоимость, однако сегодня это единственная возможность максимально быстро превратить научный продукт в коммерческий.

- Мы не ограничиваемся разработкой противоядий, - говорит директор Института физиологии Наира Айвазян. - Ведутся исследования заболеваний и состояний, при которых противоядия при укусе змеи не решают проблему. Например, это внешние некрозы тканей, что может привести к инвалидности, деформации конечности, даже ампутации. Сейчас мы работаем с этой проблемой, стремимся понять, какие препараты - не из числа противоядий - могут найти эффективное применение в медицине. Причем эта проблема актуальна во многих регионах мира, где обитают разные виды гадюк. Конечно, противоядия спасают жизнь, но не избавляют от тяжелых локальных последствий воздействия яда на организм. Поэтому, если эффективность наших разработок окончательно подтвердится, это станет важным вкладом в фармакологию и терапию змеиных укусов, которые с мая 2019 года котируются по номенклатуре ВОЗ в составе так называемых "забытых тропических болезней", - рассказала Наира Айвазян

ВЕДЕТСЯ РАБОТА И ПО ДРУГИМ НАПРАВЛЕНИЯМ, в частности, в рамках гранта, совместно реализуемого армянскими и американскими специалистами с использованием цифровых технологий, изучаются свойства химических соединений, которые могут оказаться перспективными для лечения разных заболеваний. Руководителем этого проекта является Рубен Абагян из Университета Сан-Диего в Калифорнии, где проводится компьютерная часть исследований, а в лаборатории тканевой инженерии Института физиологии эти вещества тестируются на онко- и цитотоксичность, а также валидации их терапевтического эффекта. Проект рассчитан на 4 года и включает подготовку двух аспирантов, которые потом вернутся в Институт физиологии, получив квалификацию, необходимую для проведения этих исследований.

В этом году заканчивается проект Фонда Цукерберга по программе медицинской биовизуализации, руководителем которого является профессор Университета Джорджа Вашингтона Нарине Сарвазян. В рамках проекта был создан центр биовизуализации, оснащенный новейшими микроскопами. А сейчас исследовательские возможности центра, созданного в Институте физиологии, расширились еще более, благодаря приобретению пока единственного в Армении трансмиссионного электронного микроскопа. Наличие этого прибора позволяет проводить исследования живых организмов и клеток уже на молекулярном уровне. В ноябре текущего года, после завершения этого проекта, в институте будет организована крупная конференция, в которой примут участие как представители Фонда Цукерберга, так и европейской организации (Global Bioimaging - GBI), которые заинтересованы в том, чтобы сеть, которая была основана в рамках этого проекта, продолжила функционировать и расширяться, а также влилась в европейскую сеть центров биовизуализации.

Предполагается, что уже во время конференции будут подписаны договора по дальнейшей исследовательской деятельности этого направления, то есть завершение проекта не означает окончания этих работ. Более того, предполагается, что центр выйдет на более высокий уровень биовизуализации с привлечением новых фондов. Естественно, что это будет способствовать и обновлению научной инфраструктуры института, сотрудники которого подают свои проекты в международные организации на получение грантов, а это будет способствовать получению интересных научных результатов, поскольку проводить современные исследования в области биологии без новейшего оборудования невозможно. И что еще очень важно - такая организация исследовательской деятельности способствует расширению спектра исследований, непосредственно связанных с перспективами применения полученных результатов в практической медицине, в первую очередь, в хирургии. Налаживаются контакты с медицинскими центрами, где новые методы будут проходить апробацию.

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

-

2025-06-28 10:02

В интервью «ГА» кандидат юридических наук, заведующий лабораторией политологии и права Южного научного центра Российской академии наук (Ростов-на- Дону) Левон БАТИЕВ говорит об истории армянского города Нахичевань-на-Дону на юге России.

-

2025-06-19 10:58

Полгода назад Институт физических исследований (ИФИ) НАН РА стал единственным в регионе обладателем просвечивающего электронного микроскопа высокого разрешения (Talos F200i). Стоимость этого прибора производства компании Thermo Fisher порядка 1 млн долларов. Приобрести дорогостоящее оборудование удалось благодаря тому, что институт выиграл грант Комитета по высшему образованию и науке Армении, который проводит конкурсы на приобретение новейшего оборудования. Потом опять-таки благодаря поддержке Комитета сотрудница ИФИ, кандидат физико-математических наук Астхик Кузанян прошла подготовку в Университете Нотр-Дам (США) по использованию нового микроскопа. Наличие современного прибора и подготовленного для работы на нем специалиста принципиально расширили исследовательские возможности института.

-

2025-06-17 10:14

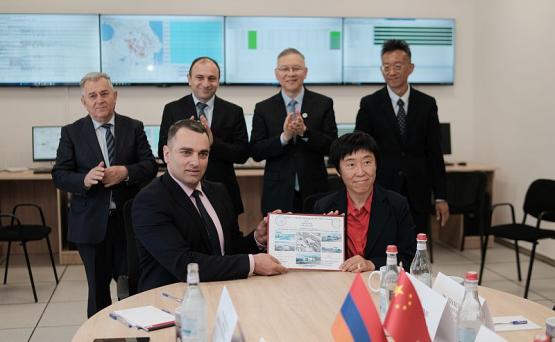

В интервью «ГА» директор гюмрийского Института геофизики и инженерной сейсмологии им. А.Назарова НАН РА, кандидат геологических наук Джон КАРАПЕТЯН представляет результаты сотрудничества с Пекинским институтом геофизики.

-

2025-06-13 10:34

В интервью «ГА» кандидат юридических наук Микаел ХАЧАТРЯН говорит о предполагаемых изменениях здравоохранительного законодательства.