ВОЯЖ ПО ЭПОХАМ

Очерк. Из журналистского блокнота

...Рассвет. Ереван словно искрится дымчатым тюлем, пропитанным свежестью. Он не такой, как днем. Поэтичнее. Без жгучих запахов шаурмы и других съедобных продуктов, многочисленных уличных кафе и их посетителей, разносчиков-курьеров, снующих в быстром темпе то тут, то там, разметая прохожих. А пока слишком рано. Сейчас раздастся звонок в дверь, и деловой день раскрутится во всем своем торопливом напряжении.

Трудно отказаться от предложения поехать по местам, где есть исторические памятники, храмы, монастыри, которые находятся вдали от городской суеты и история которых насчитывает века. Просто необходимо знать, что происходит, и как время меняет все вокруг. Словом, нам предстоит путешествие в глубины времени.

Трудно отказаться от предложения поехать по местам, где есть исторические памятники, храмы, монастыри, которые находятся вдали от городской суеты и история которых насчитывает века. Просто необходимо знать, что происходит, и как время меняет все вокруг. Словом, нам предстоит путешествие в глубины времени.

В огромном уютном минивэне нас шестеро. За рулем, на наше счастье, симпатичный, худощавый внимательный Нарек, программист, рядом сидит его отец Левон Серопян, который в этот день добровольно взял на себя обязанности гида, внимательно смотрел на дорогу, не забывая сообщать нам интересные факты, события. Ему известны не только истории всех архитектурных и исторических памятников Армении, но и извилины всех ее дорог, камней. Конечно, все это он зрит не впервые, но ему почему-то интересно в очередной раз взглянуть на то, что прекрасно и давно любимо. Он умеет и увлекательно рассказывать, и отлично слушать звуки, исходящие из вековых пластов земли, камней, с окружающих равнин и гор.

Мы катим по шоссе, мимо долин, где зреет виноград, наливаются персики и сводят с ума ароматы. Это дорога в прошлое и в то же время захватывающее путешествие в день сегодняшний. Перед глазами сверкают голубые снега Арарата. Неподвижно парит он в воздухе, усыпанный снегом, недоступный, нереальный, словно миф о Ноевом ковчеге. Зрелище необыкновенное. Сколько ни смотри, он рядом. Говорят, что в древности люди в самом деле почитали его как бога, взирали на его холодный лик со страхом и благоговением, слагали о нем сказания и мифы, жили у его подножия. И Ковчег должен был пристать именно сюда. А куда еще?

Наша первая остановка у храма в Хор-Вирапе, где, согласно легенде, в конце III века в глубоком подземелье в течение более десятилетия был заключен Григор Лусаворич-Просветитель. Несмотря на раннее утро, у холма уже теснятся сотни туристов. Вот уж действительно: это место паломничества. Монастырь находится у самой границы Армении с Турцией, на холме, в окрестностях деревни Покр Веди. В древности именно на этой территории располагалась древняя столица Армении. Храм над подземельем, где томился Креститель Армении, был воздвигнут Католикосом Нерсесом в VII веке. Потом он был разрушен арабами и снова восстановлен лишь XVII веке, в том виде, в каком мы видим его сейчас.

Наша первая остановка у храма в Хор-Вирапе, где, согласно легенде, в конце III века в глубоком подземелье в течение более десятилетия был заключен Григор Лусаворич-Просветитель. Несмотря на раннее утро, у холма уже теснятся сотни туристов. Вот уж действительно: это место паломничества. Монастырь находится у самой границы Армении с Турцией, на холме, в окрестностях деревни Покр Веди. В древности именно на этой территории располагалась древняя столица Армении. Храм над подземельем, где томился Креститель Армении, был воздвигнут Католикосом Нерсесом в VII веке. Потом он был разрушен арабами и снова восстановлен лишь XVII веке, в том виде, в каком мы видим его сейчас.

Просветитель страдал за то, что не изменил своим убеждениям даже в каменном мешке. Здесь невозможно не вспомнить Кима Бакши: "Я понимаю, что для церкви и для истории христианства в Армении очень важно, что Григор был именно Просветителем, распространителем новой религии. Но, думается, для многих поколений Григор также был и примером стойкости, образцом человека, который не меняет своих убеждений, не предает первородство за чечевичную похлебку..." И вот у самого входа в темницу, где так долго страдал Григор Лусаворич, закрадывается крамольная мысль; а что если кто-то из провинившихся наших современников оказался бы в темнице, где томился Просветитель среди змей и скорпионов даже на один день, а не на долгие годы? Страшно представить чувства, которые испытываешь в Хор-Вирапе, спускаясь в кромешной тьме по тесной узкой трубе с зажженной свечой, угрожающей вот-вот погаснуть. Сюда хочется придти молча, сосредоточившись в своей душе - поклониться великой душе. Это несомненно.

МЫ МЕДЛЕННО СПУСКАЕМСЯ С ХОЛМА. АВТОБУСОВ С ПРИБЫВАЮЩИМИ ТУРИСТАМИ СТАЛО ЕЩЕ БОЛЬШЕ. С трудом отыскиваем свою машину и молча двигаемся по гладкому шоссе. Молчит и Левон, явно размышляя о глубоких тайнах человеческого бытия и одинокого сердца, над которыми рано или поздно каждый из нас начинает задумываться. Наш путь лежит к Нораванку, монастырскому комплексу, построенному в XII-XIV веках в 122 километрах от Еревана на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа близ села Арени.

МЫ МЕДЛЕННО СПУСКАЕМСЯ С ХОЛМА. АВТОБУСОВ С ПРИБЫВАЮЩИМИ ТУРИСТАМИ СТАЛО ЕЩЕ БОЛЬШЕ. С трудом отыскиваем свою машину и молча двигаемся по гладкому шоссе. Молчит и Левон, явно размышляя о глубоких тайнах человеческого бытия и одинокого сердца, над которыми рано или поздно каждый из нас начинает задумываться. Наш путь лежит к Нораванку, монастырскому комплексу, построенному в XII-XIV веках в 122 километрах от Еревана на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа близ села Арени.

Удивительное ощущение переживаешь, попадая в этот край. Мудрое и необъяснимое в своей поэтической прелести искусство средневековых зодчих, создавших уникальные архитектурные ансамбли, открывающиеся взору с любой точки холма, создают тот неповторимый эмоциональный настрой, когда с детства усвоенное книжное знание истории вдруг начинает оживать, наполняться конкретным содержанием. Происходит тот процесс узнавания, который с особой остротой заставляет осознавать свою причастность к Армении, осмысливать понятие Родины. И уже не кажется случайным совпадением, а начинаешь видеть глубокую внутреннюю закономерность в том, что с этим краем оказались связаны крепчайшими почвенными узами судьбы некоторых наших художников, писателей. Художники пытались похитить краски этих мест, размытые в полуденной чистоте его воздуха. Но, конечно, безуспешно. Может быть, потому, что краски в тюбиках слишком отличаются от естественного тона. Многие устремлялись сюда, чтобы попытаться схватить хоть часть удивительной, мифической, непрестанно и самым неожиданным образом изменяющейся красоты. Но отражение красоты пейзажа в искусстве в любом случае лишь отражение. Главное - увидеть оригинал своими глазами.

С особым чувством ожидания, которое сбылось, рассматриваю этот великолепный монастырский комплекс, который включает в себя церковь Сурб Карапет (святого Иоанна Крестителя), часовню Сурб Григор со сводчатым залом и церковь Сурб Аствацацин. Нораванк был резиденцией армянских князей Орбелянов. В конце XIII - начале XIV веков здесь трудились архитектор Сиранос и выдающийся скульптор и миниатюрист Момик. В комплексе сохранилось несколько хачкаров. Самый замысловатый из всех выполнен Момиком в 1308 году: большой крест над щитообразной розеткой и выпуклые восьмиконечные звезды, вертикально расположенные по бокам пяти арок, символизирующих аллею из вьющихся растений, на что указывает фоновый орнамент из цветов, фруктов, листьев виноградной лозы.

Наиболее величественная церковь Сурб Аствацацин известная под названием Буртелашен - в честь финансировавшего строительные работы князя Буртела Орбеляна, расположена под углом к церкви Святого Карапета и ее притвору. Эта церковь, строительство которой завершилось в 1339 году, считалась последним шедевром талантливого армянского скульптора и миниатюриста Момика. Возле церкви находится его небольшая и скромно украшенная усыпальница. В новейшее время вместо рухнувшей крыши была сооружена простая четырехскатная крыша, но в 1997 году были отреставрированы барабан купола и конусообразная кровля в память о первоначальной славе храма, о которой свидетельствуют некоторые обветшалые фрагменты. Над дверью первого этажа помещен барельеф, изображающий Богоматерь с младенцем Христом и архангелом, а над верхним входом изображены Христос и фигуры апостолов Петра и Павла.

Наиболее величественная церковь Сурб Аствацацин известная под названием Буртелашен - в честь финансировавшего строительные работы князя Буртела Орбеляна, расположена под углом к церкви Святого Карапета и ее притвору. Эта церковь, строительство которой завершилось в 1339 году, считалась последним шедевром талантливого армянского скульптора и миниатюриста Момика. Возле церкви находится его небольшая и скромно украшенная усыпальница. В новейшее время вместо рухнувшей крыши была сооружена простая четырехскатная крыша, но в 1997 году были отреставрированы барабан купола и конусообразная кровля в память о первоначальной славе храма, о которой свидетельствуют некоторые обветшалые фрагменты. Над дверью первого этажа помещен барельеф, изображающий Богоматерь с младенцем Христом и архангелом, а над верхним входом изображены Христос и фигуры апостолов Петра и Павла.

Вторая церковь монастыря - Сурб Карапет - купольное строение с двухэтажными ризницами в четырех углах, была построена по указу князя Липарита Орбеляна. Она расположена севернее развалин древнего храма, носящего то же название и неоднократно разрушенного землетрясением. В 1949 году крыша и стены были отремонтированы, а в наше время - в 1998 году церковь была полностью отреставрирована. В церкви размещена усыпальница князя Смбата Орбеляна. В часовне Сурб Григора также установлены гробницы семьи Обрелян, в том числе великолепная надгробная плита с изображением человека-льва, датированная 1300-м годом.

КОГДА СМОТРИШЬ ВОКРУГ НА ГОРЫ, ЦЕРКОВЬ, ХАЧКАРЫ, СКАЛЫ, ПОРАЖАЕТ их красота, значительность, весомость. Нет ничего мелочного, ненужного. Это рождает чувство силы, естественности. Тишина, затаенность, эпическое спокойствие. Архитектура неотделима от тишины, словно порождена ею. Но, как ни странно, здесь не чувствуешь оторванности от мира, а наоборот, ощущаешь его полноту. Исчезает только суетность. И кажется, что горы продолжаются в небе. Взгляд блуждает по зеленым террасам гор, серым скалам. Вот огромная, плоская скала возвысилась над ущельем, закрывая собою полнеба. Косые лучи солнца освещали ее, и казалось, что скала живет своей жизнью, играя бликами солнца и дыша, как живое существо.

КОГДА СМОТРИШЬ ВОКРУГ НА ГОРЫ, ЦЕРКОВЬ, ХАЧКАРЫ, СКАЛЫ, ПОРАЖАЕТ их красота, значительность, весомость. Нет ничего мелочного, ненужного. Это рождает чувство силы, естественности. Тишина, затаенность, эпическое спокойствие. Архитектура неотделима от тишины, словно порождена ею. Но, как ни странно, здесь не чувствуешь оторванности от мира, а наоборот, ощущаешь его полноту. Исчезает только суетность. И кажется, что горы продолжаются в небе. Взгляд блуждает по зеленым террасам гор, серым скалам. Вот огромная, плоская скала возвысилась над ущельем, закрывая собою полнеба. Косые лучи солнца освещали ее, и казалось, что скала живет своей жизнью, играя бликами солнца и дыша, как живое существо.

Мы снова продолжаем путь. Куда ни кинешь взгляд, всюду красные скалы, ущелья, утесы, редкие контрасты цветов, усыпленных ослепительно сияющим солнцем. Через какие-то километры, там, где в Арпу впадает Терп, налево стелется шоссе, есть также что посмотреть - памятник X века Гндеванк.

На территории комплекса сохранились прекрасно выполненные хачкары и надгробия. В 1875 году в тайнике, находившемся во дворе, были обнаружены различные церковные предметы и посуда. Гндеванк был отреставрирован в 1965-1970 годах. Церковь украшена фресками, из которых на стене алтаря сохранился только небольшой фрагмент с изображением Иисуса Христа. Фреска с изображением Богоматери в северной ризнице церкви считался одним из лучших произведений позднего Средневековья. Внутри церкви есть также горельефы.

Через какое-то время мы снова в пути. Едем по каменистой дороге куда-то вверх, в горы. Не едем, а почти идем. Только шагни - и пойдет разматываться клубок серпантина, поворот за поворотом, через века и тысячелетия в другую жизнь. Так оно и есть. Прислушайтесь. Среди шелеста трав и еле уловимого завывания ветра чудится цоканье копыт, позвякивание колокольчика, угадывается незнакомый глухой говор. Вот-вот появится на прогретых солнцем камнях купеческий караван, величаво выступая нам навстречу прямо из XIII века...

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

-

2025-07-26 10:26

Подошедший к своему завершению сезон был отмечен важнейшей датой, - 100-летием любимого коллектива, Национального филармонического оркестра, чья славная история неразрывно связана со становлением национальной музыкальной культуры, композиторского и исполнительского творчества. Родившийся благодаря усилиям ректора Ереванской консерватории Аршака Адамяна в 1925 году из педагогов и студентов оркестр вскоре становится популярным коллективом, известным далеко за пределами Армении. С 1932 по 1941 год он выполнял двойную функцию - был симфоническим и оперным оркестром. В 1939 году он принял участие в Первой декаде армянского искусства в Москве, обеспечив высокий уровень оперных спектаклей, которыми дирижировали Константин Сараджев, Микаел Тавризян, Георгий Будагян и Рубен Степанян. В 1942 году в исполнении объединенного оркестра Госоперы и Армфилармонии под управлением М. Тавризяна прозвучала Седьмая симфония Шостаковича, воспринятая как событие огромной художественной значимости.

-

2025-07-16 10:37

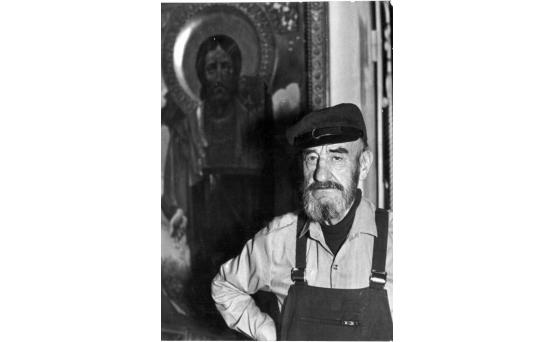

Судьбы художников складываются по-разному. Если живописцы известны нам обычно по выставкам, то художники кино вниманием публики не избалованы. Их работа как бы заслонена сюжетом, актерами, режиссерским замыслом, поэтому зритель не всегда способен осмыслить, что вложено в картину художником. Этой участи в какой-то мере избежал замечательный художник кино, один из первых мультипликаторов Валентин ПОДПОМОГОВ. Он был очень популярен в кинематографических кругах, но вот по-настоящему широкая публика его узнала значительно позже, когда он создал свои живописные неординарные работы в пятидесятилетнем возрасте. За плечами художника были уже долгие годы работы над декорациями для фильмов, мультипликации, по созданию надгробий и т.д.

-

2025-07-14 10:01

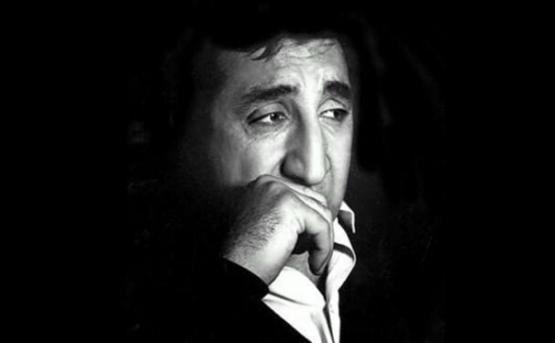

К 95-летию со дня рождения Фрунзе МКРТЧЯНА Талант – это отсвет детства в человеке. Ярким свидетельством тому был Фрунзе Мкртчян, один из самых любимых, узнаваемых актеров кино и театра недавнего прошлого. Но время и мода не властны над этой любовью. Он был рожден для театра и кино по самому складу своего характера – восприимчивого, общительного, по всему тому, чем его так щедро наделила природа. Удивительная легкость воображения, сценическое обаяние, острое ощущение формы, поразительная пластичность, яркий темперамент, юмор – все это соединялось в нем с той великой мерой, какая только и порождает крупные творческие индивидуальности.

-

2025-07-07 10:36

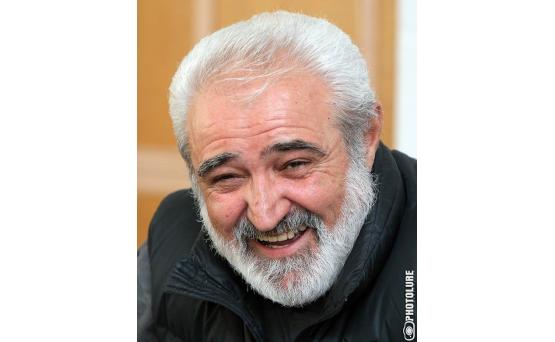

В начале июля Размику Давояну исполнилось бы 85 лет "К счастью, в мире продолжает создаваться поэзия, которая может говорить от имени личности и народа, нации и рода . По иронии судьбы именно эти довлеющие трагические условия и обеспечивают историческую роль поэзии… Но самое потрясающее в его поэзии - это то, что она проникнута ликованием и напряженной меланхолией: испытываешь некий постоянно обновляющийся восторг, возникающий от сочетания исключительной духовной плотности и удивительной простоты поэтического изложения", - отмечает в своем предисловии к сборнику Р. Давояна "Дыхание и шепот долин" Уильям Херберт.