ЭКОНОМИКА АРМЕНИИ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В чем причины экономических проблем Армении?

На протяжении своей постсоветской истории Армения должна была превратиться в индустриальную точку роста на Кавказе, заманивая европейские компании в первую очередь низкими издержками и налоговыми льготами. Учитывая армянскую диаспору в ЕС и США, подобная политика могла увенчаться успехом.

НА МОЙ ВЗГЛЯД, ПРОИСХОДЯЩЕЕ СЕГОДНЯ В АРМЯНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ (темп прироста ВВП упал со средних значений для 2011-2014 гг. с 4,7% до 0,2% в 2016 г., причем в III и IV кварталах прошлого года был зафиксирован спад на 2,6 и 1,0% соответственно) не является случайным явлением, а обусловлено экономической политикой, которую власти страны проводили на протяжении всего последнего десятилетия. Как и в России, в Армении после обретения независимости власти пошли по относительно простому пути использования природных ресурсов страны. Доля меди, ферросплавов, золота, алюминия и других цветных металлов в экспорте устойчиво составляла около 60% с середины 1990-х годов. Кризис 2009 г., когда ВВП рухнул на 14,2%, казалось бы, не мог не заставить власти задуматься, но особых выводов сделано, на мой взгляд, не было. И когда сырьевые цены снова стали снижаться, начал затухать и экономический рост. Однако это лишь самый общий момент, указывающий на пассивность правительства. Более важной проблемой стало отсутствие внимания к задачам изменения экономической структуры.

Соседняя Турция за 25 лет увеличила индустриальный экспорт в 13,8 раза, привлекая в том числе европейские компании, которые создавали в стране свои производства. На протяжении своей постсоветской истории Армения должна была превратиться в индустриальную точку роста на Кавказе, заманивая европейские компании в первую очередь низкими издержками и налоговыми льготами. Учитывая армянскую диаспору в ЕС и США, подобная политика могла увенчаться успехом.

Однако ничего сделано не было, и ответом стал новый порочный круг: около 950 тысяч граждан Армении уехали из страны и вместе с другими соотечественниками стали обеспечивать ежегодные денежные поступления до $2,3 млрд (18% ВВП). Это позволяло долгое время нивелировать чудовищный дефицит внешней торговли (60-65% объема импорта, или до 27% ВВП) и ничего не предпринимать в направлении индустриализации. Получалось, что чем хуже дела в Армении, чем выше уровень безработицы (по последним данным, 18,5% трудоспособного населения), тем лучше: больше людей уедут, придет больше денежных переводов. Но это путь в никуда – к полной зависимости от внешнего мира и к разрушению собственной нации.

Сегодня страна пожинает результаты: в России кризис и девальвация, в Европе ужесточают миграционную политику. Как следствие, сумма переводов за 2015-2016 гг. снизилась на 31%, экспорт растет в физическом объеме, а не в стоимостных оценках, а государственный долг достиг 51,6% номинального ВВП. Нужны неотложные антикризисные меры, причем не только краткосрочные, но и нацеленные на поступательную и радикальную смену всего экономического курса.

Без комплексных реформ в сфере конкуренции, упрощения доступа капитала и функционирования налоговой системы Армении вряд ли удастся повторить те результаты, которые были достигнуты в 2002-2007 гг. Кроме того, несомненным приоритетом должна стать борьба с коррупцией, которая, по мнению большинства иностранных и местных предпринимателей, стала настоящим бичом Армении, распространившись до высших эшелонов государственной власти.

Экономический потенциал с учетом фактора диаспоры

Экономический потенциал с учетом фактора диаспоры

Привлечь армянские инвестиции в Армению, как ни странно, непросто. Я бы не обнадеживал себя заявлениями премьер-министра Карена Карапетяна, сделанными в Москве, о скором приходе в республику инвестиций от армянской диаспоры России.

ДИАСПОРА, НА МОЙ ВЗГЛЯД, СТАНОВИТСЯ МОЩНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ экономического развития лишь при соблюдении двух условий. С одной стороны, она сама должна воспринимать развитие страны как национальный проект и элемент собственной идентичности (что, например, в полной мере относится к Израилю и отчасти относилось к Китаю в период запуска экономических реформ). С другой стороны, власти должны создать условия, в которых представители зарубежного армянского бизнеса не опасались бы за свои инвестиции и проекты, понимая, что участие в развитии экономики Армении не только патриотично, но и выгодно. Наличие диаспоры – это только потенциальное, но не обязательно актуальное преимущество. Можно сравнить Израиль, в который приходят миллиарды долларов инвестиций от соотечественников, и Россию, от которой ее соотечественники, напротив, стремятся получить средства на развитие своих проектов.

На первый взгляд Армения недостаточно использует фактор диаспоры: в 2015-2016 гг. в страну пришло $268 млн прямых иностранных инвестиций против $3,16 млрд денежных переводов (иначе говоря, Армению поддерживают покинувшие ее трудяги, а не сделавшие состояние за рубежом миллионеры). Однако данное утверждение, наверное, излишне категорично. Большинство успешных армян, проживающих за пределами исторической родины, занимаются недвижимостью, торговлей и инвестициями на фондовых рынках, то есть вовлечены в те бизнесы, которые сложно развить в самой Армении. Два богатейших армянских предпринимателя – Кирк Керкорян и Самвел Карапетян – владеют состояниями, в совокупности превышающими ВВП Армении в рыночных ценах, и неудивительно, что их проекты в стране касаются скорее благотворительности, чем инвестиций. Поэтому привлечь армянские инвестиции в Армению, как ни странно, непросто, и я бы не обнадеживал себя заявлениями премьер-министра Карена Карапетяна, сделанными недавно в Москве, о скором приходе в республику инвестиций от армянской диаспоры России.

Мне кажется, что надежды на представителей диаспоры могут оказаться опасными с точки зрения выработки оптимального экономического курса (в первую очередь потому, что значительная часть армянской диаспоры является "новой": люди уезжают уже из независимой Армении и от ее проблем, и вернуть обратно их или их капиталы представляется исключительно сложной задачей). В гораздо большей мере необходима новая индустриализация, развитие производства элементов и комплектующих для международных компаний, включение армянских предприятий в глобальные производственные цепочки, наращивание экспорта промышленных товаров, и через это – сокращение безработицы, возвращение выехавших квалифицированных работников, создание цивилизованной бизнес-среды. Только если властям это удастся, диаспора придет в движение. Как бы мы ни хотели обратного, патриотизм в экономике не играет основополагающей роли. Чтобы капиталы пришли в страну, она не просто должна быть родной для предпринимателя; она должна предоставлять достойные условия для бизнеса. Как в свое время говорил Э.Берк: To make us love our country, our country ought to be lovely. К бизнесменам это относится par excellence.

ВЫИГРАЛА ЛИ АРМЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПЛАНЕ, ВСТУПИВ в Евразийский и Таможенный союзы? Я не берусь утверждать, увеличился бы экспорт Армении в страны ЕС при дальнейшем сближении с Европейским Союзом, но провал на постсоветских рынках случился бы вне зависимости от членства в ЕАЭС.

Хорошо известно, в какой спешке и под каким давлением было принято решение о присоединении Армении к Евразийскому союзу: в 2013-2014 гг. оно рассматривалось в России в качестве знаковой победы над ЕС на фоне отхода Украины на Запад. По этой причине в первые месяцы интеграции Россия предоставила Армении кредиты и военную помощь, что должно было убедить партнера в полезности объединения. Однако реальность оказалась не столь прекрасной (я не буду затрагивать политические моменты, коснусь только экономики).

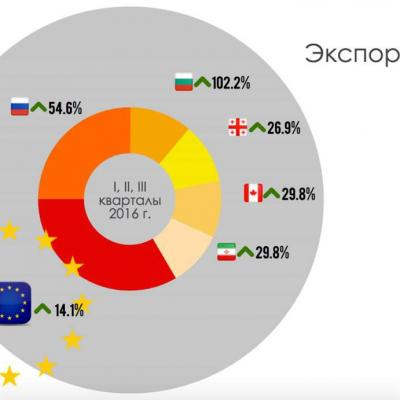

Евразийский экономический союз объединяет государства, более половины экспорта каждого из которых составляют первичные или незначительно переработанные природные ресурсы. Поэтому, с одной стороны, синергия от интеграции не может быть столь значительной, как в условиях объединения высокоспециализированных индустриальных экономик. И, с другой стороны, в случае изменения конъюнктуры сырьевых рынков кризисные явления могут практически в одинаковой мере затронуть все страны союза. Это объясняет тот факт, что первые два года пребывания Армении в ЕАЭС никакого выигрыша в торговле республика не получила: с 2013 по 2016 гг. армянский экспорт в страны ЕАЭС сократился более чем на 26% (а резкий всплеск поставок товаров из Армении в Россию на протяжении первых трех кварталов прошлого года является, судя по всему, последствием волны реэкспорта турецких товаров, которая спала с нормализацией российско-турецких отношений). Я не берусь утверждать, увеличился бы экспорт Армении в страны ЕС при дальнейшем сближении с Европейским Союзом, но провал на постсоветских рынках случился бы вне зависимости от членства в ЕАЭС. Следует также предположить, что в ближайшее время кризис в России и других странах союза не завершится (цены на нефть могут опуститься ниже 50 долларов за баррель, а внутренний спрос продолжает сокращаться), поэтому возобновление в декабре 2016 г. ранее прерванных переговоров о новом договоре между Арменией и ЕС я оцениваю как вполне положительное известие.

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО АРМЕНИЯ, ВОЙДЯ В ЕАЭС, ПРИНЯЛА НА СЕБЯ РЯД обязательств, которые ограничивают ее экономическую свободу. На мой взгляд, более корректно говорить о том, что подобные ограничения возникли не от вхождения в Евразийский союз, а от выстраивания особых отношений с Россией, восходящих еще к 1990-м годам (сегодня на Россию приходится около 96,5% товарооборота Армении со странами - членами ЕАЭС). Таким образом, не будет преувеличением сказать, что экономика Армении в значительной степени контролируется Россией. 100%-ми "дочками" российских компаний являются "Южно-Кавказская железная дорога", которой переданы в концессию железные дороги Армении; "Газпром Армения", обеспечивающая поставку и продажу природного газа на внутреннем рынке; "АрменТел" и его коммуникационные сети; "Электросети Армении" (до конца 2015 г.); "Роснефть-Армения" и т.д. Значительное число энергетических и промышленных объектов также принадлежит российским инвесторам. Поэтому можно не удивляться тому, что "Газпром" выступает против строительства газопровода из Ирана, а РЖД - против сооружения железной дороги из Ирана в Грузию, а также тому факту, что российские компании доминируют в конкурсах на поставки товаров и услуг для государственных нужд и т.д. Во многом засилье и произвол российских компаний привели к протестному движению против повышения тарифов на электроэнергию летом 2015 г. Поэтому мне кажется, что с учетом такой степени экономического контроля России над Арменией никакой ЕАЭС не сделает ситуацию хуже.

Рекомендации

Рекомендации

Армении нужно по-новому осмыслить возможности, которые открываются с ее во многом незавидным географическим расположением. События последних лет – снятие экономических санкций с Ирана и возвращение его в глобальную геополитику, "срыв" Турции в авторитаризм и антизападничество, китайские проекты "шелковых путей", в том числе предполагающих обход с юга Каспийского моря – все это делает крайне необходимым налаживание тесных связей с Ираном и строительство инфраструктуры, соединяющей Иран с побережьем Черного моря (возможно, с участием международных консорциумов инвесторов).

В УСЛОВИЯХ, КОГДА ЭНЕРГЕТИКА, ИНФРАСТРУКТУРА И КРУПНЫЕ КОМПАНИИ находятся в руках российских инвесторов, очевидным решением является максимальная либерализация процесса создания новых предприятий с нуля, которые в итоге обеспечили бы "новую индустриализацию" и "многовекторную политику" Армении. Нужны нулевые налоги на протяжении 10-15 лет на предприятия, создаваемые иностранными и внутренними инвесторами как greenfield-проекты. Их задачей должно быть не пополнение казны, а создание рабочих мест, наращивание экспорта, повышение квалификации местных кадров, налаживание связей с европейским и американским бизнесом. На месте армянских властей я бы санкционировал полное частное владение объектами инфраструктуры, если они построены после, например, 1 января 2017 г., включая трубопроводы, автомобильные и железные дороги или аэропорты (позднее я поясню, с какой целью это следовало бы разрешить).

Значительное внимание стоит уделить мерам поддержки малого и среднего бизнеса. Прежде всего потому, что в Армении за период независимости так и не возник устойчивый средний класс собственников, работающих на своих предприятиях и обеспечивающих основную долю локальной занятости. Эта "пустота" в недрах армянского общества, разделенного исключительно на сверхбогатых и очень бедных, является потенциальным источником социальной нестабильности, которая может оказаться очень опасной. Также без формирования устойчивого среднего класса невозможно добиться расширения базы для внутреннего спроса, который выступает основой любой современной экономики. Подчеркну, что в обществе с такими традициями предпринимательства, как армянское, средний класс не может и не должен состоять преимущественно из чиновников и госслужащих: его должны составлять активные собственники и бизнесмены.

Армении нужно по-новому осмыслить возможности, которые открываются с ее во многом незавидным географическим расположением. События последних лет – снятие экономических санкций с Ирана и возвращение его в глобальную геополитику, "срыв" Турции в авторитаризм и антизападничество, китайские проекты "шелковых путей", в том числе предполагающих обход с юга Каспийского моря – все это делает крайне необходимым налаживание тесных связей с Ираном и строительство инфраструктуры, соединяющей Иран с побережьем Черного моря (возможно, с участием международных консорциумов инвесторов). Успех этого предприятия дал бы Армении статус региональной транзитной державы и открыл бы стране прямой доступ к дополнительным источникам энергоресурсов. Это практически наверняка сделало бы Россию более сговорчивой по широкому спектру экономических (и не только) вопросов. При этом задачей такого моста стала бы связка Ирана не с ЕАЭС (эту тему активно пытаются вбросить в дискуссию российские политтехнологи), а с Европой.

РАЗВИТИЕ ВСЕХ ФОРМ ТРАНЗИТА ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ МНЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО важным с экономической и социопсихологической точки зрения, так как это позволило бы преодолеть ощущение замкнутости Армении как страны, не имеющей выхода к морям и отлученной от масштабных грузо- и пассажиропотоков.

На этом фоне стоило бы задуматься и о развитии авиационного транзита: аэропорт "Звартноц", более чем на тысячу миль удаленный от крупных региональных авиаузлов, самый большой из которых – международный аэропорт им. Ататюрка – может утратить свою транзитную привлекательность из-за смены направления турецкой политики.

Опыт Дубая и Шарджи показывает, что мощные хабы и крупные авиакомпании не обязательно формируются в странах с крупными и интернационализированными экономиками. На мой взгляд, столь масштабный проект мог бы объединить власти республики, представителей диаспоры и национальных предпринимателей. Напомню, что именно аэропорт аль-Мактум и авиакомпания Emirates - а не нефтяные компании - являются сегодня крупнейшими налогоплательщиками ОАЭ. Конечно, экономические перспективы Армении определяются и будут определяться военно-политическим климатом в Закавказье и прежде всего отношениями с Азербайджаном.

Сегодня Россия стремится балансировать между двумя соперниками, поддерживая взаимовыгодные отношения с обеими странами. Учитывая то, что в своей энергетической и инвестиционной политике Азербайджан намного активнее оглядывается на США и государства Европы, чем на Россию, я бы советовал армянскому руководству также ориентироваться на эти страны в большей степени, чем на Москву: в случае обострения конфликта именно европейские столицы и Вашингтон будут обладать бульшими возможностями повлиять на Баку, чем Москва. В целом основные рекомендации для Армении в моем изложении сводятся к трем базовым принципам: индустриализации, европеизации и глобализации. Все, что им соответствует, должно приветствоваться; ко всему, что может создать им препятствия, стоит отнестись с определенным скепсисом.

Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, armenian-interest.com/blog/

Справка: Владислав Иноземцев - доктор экономических наук, основатель и директор Центра исследований постиндустриального общества. Автор почти двух тысяч опубликованных текстов, в том числе книги "Эпоха разобщенности", написанной совместно с Даниелом Беллом, величайшим социологом второй половины ХХ века. Приглашенный научный сотрудник в Школе перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса, Вашингтон.

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

-

2025-07-07 12:16

Адвокаты предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископа Микаела Аджапахяна отреагировали на сегодняшнее заявление премьер-министра РА Никола Пашиняна, расценив его как вмешательство в предварительное расследование.

-

2025-07-07 12:13

Представитель оппозиционной парламентской фракции "Айастан" Тадевос Аветисян предлагает генпрокурору Анне Вардапетян заменить слово "уголовный" на "политический" в ходатайстве о лишении депутатской неприкосновенности секретаря фракции Арцвика Минасяна. Об этом он заявил на внеочередном парламентском заседании в понедельник.

-

2025-07-07 12:11

Завершено предварительное следствие по делу о хулиганстве, возбужденному в апреле 2021 года после визита премьера Армении в Сюник, где его встретили криками и оскорбительными возгласами.

-

2025-07-07 12:11

Памятник Шарлю Азнавуру будет готов на этой неделе, его отлили в Гюмри. Об этом заявил во время селекторного совещания в мэрии Еревана 7 июля заместитель мэра Еревана Левон Ованнисян. «Официальное открытие состоится 18 июля в 11:00 на площади Азнавура», - уточнил чиновник.

ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ

-

2025-06-27 10:12

Промышленность и все внешнеэкономические показатели – в глубоком минусе Armstat 25 июня опубликовал основные макроэкономические показатели, характеризующие социально-экономическое положение Армении в январе-мае 2025 года относительно того же периода прошлого года. Свежие данные свидетельствуют о том, что проявившиеся с самого начала этого года тревожные признаки в промышленной отрасли и во внешнеэкономической деятельности никуда не делись, по-прежнему красным светом сигнализируя о замедлении темпов экономического роста в стране и в целом о неблагополучной ситуации в экономике Армении…

-

2025-06-09 10:39

На экономическом ландшафте Армении падает производство и бушуют цены Armstat на днях представил более подробные данные относительно социально-экономического положения Армении за январь-апрель, а также ИПЦ (индекс потребительских цен) за январь-май этого года, из которых видно, что промышленность обрушилась на 16,1%, а 12-месячная инфляция превысила «мишень» Центробанка (3% плюс-минус 1%), достигнув 4,3%...

-

2025-05-12 10:25

Власти обрушили промышленность и бросились поднимать сельское хозяйство Armstat 6 мая представил более подробные данные относительно социально-экономического положения Армении за 1-й квартал этого года, из которых видно, что промышленность обрушилась на 18,5%, а сельское хозяйство, напротив, неожиданно выросло на 10,5%. Эти «американские горки», которые, помимо всего прочего, свидетельствуют о крайне нестабильном положении армянской экономики и ее «дерганном», судорожном характере, тем не менее позволили по итогам 1-го квартала удержать прирост показателя экономической активности на февральском уровне в 4,1% (в январе – 7,1%)…

-

2025-05-10 10:00

"Он с 800 бойцами держал оборону против целой армии. Как ему это удалось? Февраль 1943 года. Ростов-на-Дону. Враг многократно превосходит в силах. Кажется, что штурм вокзала обречен. В решающий момент командование берет на себя старший лейтенант Гукас Мадоян. 800 бойцов. 6 дней. Фашисты атакуют снова и снова. Но Мадоян не отступает..."