"ТЕАТР СТАЛ МОЕЙ ЖИЗНЬЮ"

В минувшую субботу телеканал H2 уже не в первый раз показал передачу – встречу в Доме Москвы - из цикла "Дорога к себе" с театроведом, заслуженным деятелем искусств РА Маргаритой ЯХОНТОВОЙ. Передача была данью памяти – сегодня сорок дней, как ее нет с нами.

ПРОЛЕТЕЛО СОРОК ДНЕЙ… НО ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ ВСЕ СОХРАНЯЕТСЯ. Каждый раз, когда захожу в дом к моей подруге и ее дочери Марианне, просыпается уверенность – вот она сидит на диване под золотистым светом абажура, поглаживая золотистую же голову спаниеля, домашней любимицы – "Спокойно, Сандра, это Сона пришла". А потом начнется разговор, и при всем многообразии тем театр, как всегда, окажется супертемой… И независимо от состояния здоровья образ ее обретет летучесть, движение вперед, руки сомкнутся в тщетном порыве сдержать эмоции, шея вытянется, глаза обретут блеск, над которым не властны годы, голос задрожит, губы вытянутся к взволнованно дрожащим ноздрям. Кажется, не зрение, не слух, а обоняние было основой ее художнического чутья. Андрей Вознесенский назвал таких людей прорабами духа - это подвижники, двигатели культуры, поршни духовного процесса. Она и была таким прорабом духа.

Театр не терпит платоники, умозрительного понимания. Она

любила его страстно, и страсть эта не знала утоления и пресыщения. "Я

уехала из Ленинграда в Ереван и, как оказалось, на всю жизнь. Работала здесь в

журналистике, потом стала работать в театре… Для человека, который когда-то

хотел стать актрисой, все перевернулось, и театр стал моей второй жизнью…"

Существует устоявшееся мнение, что часто театроведы выходят из неполучившихся

актеров – театральная критика становится местью театру за любовь без

взаимности. У Маргариты Яхонтовой все сложилось, вернее, не сложилось иначе. В

самом начале пятидесятых, когда марши культа личности еще экстатически звучали,

дочери "врага народа", расстрелянного генерала Виктора Яхонтова,

писавшей в соответствующей графе "отец погиб на фронте", каждый раз

опасаясь разоблачения, путь в Театральный институт с огромным конкурсом и

тщательными проверками был заказан. Судьба не дала ей стать актрисой театра –

она стала его музой, опорой, защитницей и пропагандистом.

Мне приходилось

много раз слушать истории, прозвучавшие в той передаче из цикла "Дорога к

себе", и десятки других. Но невозможно привыкнуть к этой драме детства,

принесенного в жертву, не сумевшему остаться в стороне от больших трагических

судеб в страшную эпоху. Эти рассказы, боль от которых не смогло притупить в

Маргарите Викторовне никакое время – об отце, тридцатисемилетнем генерале,

воевавшем еще в Гражданскую и расстрелянном в 37-м.

"ВОТ ФИЛЬМ

НИКИТЫ МИХАЛКОВА "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ" - ЭТО ПРОСТО МОЕ ДЕТСТВО. У нас тоже была дача – в

Севастополе. И все было светло и замечательно. И все кончилось в один

день"... О матери, армянке и дворянке Гоар Мецатунян – отец был мэром

Ахалкалаки, известным в Ленинграде доктором и депутатом Ленсовета… "Мать

стала укладывать меня спать. В это время позвонили в дверь – появился человек в

зеленой гимнастерке - как я назвала его на всю жизнь, "зеленый

человек". Он представился моей маме и сказал, что она должна следовать за

ним… Я была очень кротким ребенком… Я подняла такой крик, это были просто

вопли! Он подошел, захотел погладить меня по головке и сказать, что мама скоро

вернется. Кроткий ребенок, я укусила его за палец до крови. Мама меня успокоила

и ушла. Конечно, она не вернулась…". Вернувшись через шесть лет из лагеря

в Астане, Гоар Мецатунян пробыла с подросшей дочерью всего несколько месяцев и

опять, на сей раз добровольно, уехала в уже другой лагерь, чтобы спасти едва не

умершего в ссылке сына… Потом была эвакуация – вместе с бабушкой-армянкой -

долгая дорога через пол-России, через Тбилиси – в Ереван, к тете. Потом снова

Лениград, сердобольные соседки по коммуналке, потом учеба – вместо заветного

Театрального - на испанском отделении университета и работа личным секретарем у

профессора Александра Смирнова, "человека Серебряного века"…

Происхождение вкупе с насильно на какое-то время прерванной, но затем восстановленной

связующей нитью… Немодные слова "кроткий", "деликатный",

"тактичный" всегда были у нее в ходу, а дефиниция "культурный

человек" имела особое, сакральное значение…

А потом в жизни Маргариты Яхонтовой заполыхал

"Костер". "Это был детский журнал, но там я узнала, что такое

юные диссиденты Ленинграда. В редакции была такая комната, которую мы называли

"Пещера". И вот в этой комнате мы принимали Анну Ахматову – святую

мать этого дела, Булата Окуджаву, который приходил к нам каждый день – был

собкором "Литературной газеты" по Ленинграду и области. Мы принимали

Евтушенко, Беллу Ахмаддулину – у нас было очень много разных разговоров. В

"Костер" приходило очень много молодежи. Например, знакомое имя –

Иосиф Бродский. Юноша, почти мальчик. Единственное место, где он печатался, был

наш "Костер", и потому, что писал он также чудесные стихи для детей.

Вот сейчас идут споры о том, можно ли считать шестидесятниками молодых

участников войны – да! Но все таки шестидесятники были те люди, которых

разбудило разоблачение Сталина…" Нам сейчас и не объяснить, какой широкий

и всеобъемлющий смысл вкладывался в слово "шестидесятники", оно

означало не просто новое мышление, а саму способность мыслить. Оно несло с

собой реабилитацию не только родителей, но инстинктов, эмоций – реабилитацию реальности,

реабилитацию жизни. Но кроме того, это слово стало знаком некой общности, оно

сплачивало людей, оно было словом-паролем.

О кубинской весне ее жизни и встрече с Фиделем Кастро

в нашей прессе появился не один материал. Потом было направление работать на

Кубу, но ее мать "легла на рельсы", и вместо Гаваны молодой журналист

отправилась в командировку в Армению, где прошло ее детство. Из Еревана в

Ленинград она привезла замечательные очерки и желание остаться здесь навсегда…

МОИ ПЕРВЫЕ

ВОСПОМИНАНИЯ УХОДЯТ В ГЛУБОКОЕ ДЕТСТВО. Маргарита Яхонтова была частым гостем в семье

знаменитого барабанщика Роберта Еолчяна – с его супругой Эммой Михайловной

Маргарита Викторовна работала в "Комсомольце". Еолчяны были нашими

соседями и друзьями. Тогда родились дружба с Марианной и право называть ее маму

"тетей Ритой" - самой красивой из знакомых "теть". Те ее

разговоры из детских воспоминаний о Русском театре, в котором она служила, об

Александре Григоряне и его спектаклях, оказалось, были зерном, брошенным не

случайно… Закрываю глаза – она идет по нашему двору, в алом платье, оттеняющем

алебастровую кожу и золотой венец роскошных волос, похожая одновременно на

княгинь с Рокотовских портретов и суперзвезду советского кино Элину Быстрицкую.

И даже шумно играющие во дворе дети вдруг стихают, глядя ей вслед. Так она шла

по улицам города, ставшего ее судьбой – сопровождаемая восхищенными взглядами

прохожих… Через многие годы, когда я написала рецензию на спектакль Ваге

Шахвердяна "Старые боги", в нашем доме раздался звонок. Она ввела меня

в Национальный театр имени Сундукяна и вообще – в Театр. Через годы мне выпала

честь – театральная общественность стала называть нас коллегами… А еще сама она

называла меня не только подругой, но часто представляла – "моя

племянница". Она терпеть не могла фамильярности, но соглашалась оставаться

"тетей Ритой".

Эти обсуждения спектаклей! И каждый раз мысль – почему

это не записывается? Чтобы сохранилась навсегда – эта взволнованная речь, этот

роскошный язык, этот увлекающийся и увлекающий голос, это фантастическое владение

мировой культурой, становящееся фоном каждой темы, эти неожиданные аллюзии и

парадоксальные ретроспекции. Ее любовь к театру была сродни любви Данте к

Беатриче, а талант рассказчика и интерпретатора позволял видеть спектакль ярче,

чем на сцене. Захоти мы, и на армянском телевидении имелась бы программа

блистательной устной презентации культуры в самом широком ее контексте, и

традиция, идущая еще от Ираклия Андроникова, продолженная сегодня на канале

"Культура" Смелянским, Паолой Волковой, стала бы для нас явью. Увы –

"культурных людей", людей, заинтересованных в культуре, становится

все меньше, и осознание этого факта стало ее пронзительной, непроходящей болью.

ГЛАВНЫМ И В ЖИЗНИ,

И НА ТЕАТРЕ СЛОВОМ СТАЛИ "ДЕНЬГИ", И МАРГАРИТА ЯХОНТОВА не умела и не хотела с этим

мириться. Ведь художник хрупок. В отношениях с миром ему нужна поддержка, и не

только материальная. Он нуждается, чтобы его ссужали духовной энергией не

менее, чем деньгами. Еще до конца не изучено, сколько дала женская энергия

творцам. Это особый талант – быть музой. А она была музой чуть ли не всего

армянского театра своего времени. Художнический характер проявлялся не только

профессионально - в статьях и выступлениях - а в деятельности ради искусства, и

часто создавал свое искусство. Через других. Не будь энергетики таких людей –

не появлялись бы многие блестящие работы.

Трудно назвать хотя бы одного значительного армянского

режиссера последних четырех десятилетий, чьей правой рукой она бы не считалась

и к чьему успеху не приложила бы руку. И свой редкостный дар соратника и

сорадователя. Грачья Капланян, Хорен Абрамян, Ерванд Казанчян, Акоп Казанчян,

Армен Хандикян – гастроли, встречи, проекты, обсуждения и споры до хрипоты,

общие победы. И спектакли, спектакли, спектакли… Она была "Энциклопедией

армянской театральной жизни", о которой могла говорить бесконечно – то

вдохновенно, взахлеб, то с иронией и сарказмом. Вкусовщина и убожество на сцене

были для нее личным оскорблением. "Ужас!" - слышался в зале

негодующий "шепот". Перед спектаклем со смутными перспективами

Марианна проводила в наших рядах лекцию-увещевание "вести себя

прилично", грозя "рассадить" в противном случае…

Несмотря на умение быть поклонницей любого истинного

таланта, среди деятелей театра первой обоймы у нее были свои "номер раз"

- худруки, народные артисты Александр Григорян и Ваге Шахвердян. Еще был уже

ушедший замечательный театральный художник Евгений Софронов. Русский театр, о

котором Маргарита Яхонтова написала не одну книгу и сотни статей, многие годы

был ее вторым домом, а его бессменный худрук Александр Самсонович, Саша –

другом, "своим" на все сто, их объединяли общая ленинградская юность

и ереванская молодость, их объединяли жизнь в театре, споры – художественные и

политические. До хрипоты и "обид на всю жизнь"… "А теперь – это

же ужас какой – не позвонишь, не поговоришь, ни утром, ни вечером…", -

говорил Александр Самсонович, сглатывая ком в горле. Выступить на траурном

митинге, несмотря на все уговоры, он так и не нашел в себе сил.

"СПАСИБО ВАМ,

МИЛЫЙ, ВЕРНЫЙ ДРУГ, СПАСИБО, ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА. Я говорю это не только от своего

имени. Спасибо вам от имени всех нас, от имени армянского театра", -

говорил в той самой телепередаче Ваге Шахвердян. "Маскарад" и

"Три сестры" еще в Ванадзоре – "О, как жаль, что ты этого не видела!".

И "Аве Мария!", и "Старые боги", и "Трамвай

"Желание", и "Вишневый сад" и многие-многие спектакли,

поездки от Колумбии до Литвы, и счастливые миги побед, и взаимные обиды,

которые уходили, отступая перед десятилетиями дружбы и любви.

В последние годы, когда Маргарита Викторовна стала

болеть, панацеей от всех хворей оставался театр. Она шла на спектакль, пусть не

самый шедевральный – и глаза обретали прежний блеск, голос вновь звучал

вдохновенно и глубоко, просыпался темперамент к дискуссии, просыпалось то, что

так точно называется в английском языке passion of living и что вместе с

passion of theatre составляло основу ее бытия.

За две недели до

ее ухода мы были на премьере – в ее любимом Русском театре. Чудо излечения на

сей раз не произошло… Мне всегда казалось, что в стоянии в почетном карауле

деятеля культуры есть некое "примазывание" к чужой славе. А тут –

душевная потребность. Отдать долг. Учителю. И другу. "Тете Рите".

Блестящему человеку театра. Заслуженному деятелю искусств РА Маргарите Яхонтовой.

Уже сорок дней ее

нет с нами. Но эффект присутствия работает. Он будет работать долго – пока

культуре, театру, всем нам будет так недоставать хранителей огня.

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

-

2025-07-25 10:50

Из-за вымытого до блеска стекла витрин уже можно разглядеть детские работы тех, кто сегодня стал признанным в стране, а местами и за ее пределами мастером живописи, графики, керамики... В нижнем помещении - большой зал с дизайнерски оформленной стеной-хранением - краски, кисти, рулоны цветной бумаги, клубки шерсти... Директор Национального центра эстетики имени Генриха Игитяна Ваан БАДАЛЯН сдержал слово. Вразрез с некоторыми товарищами, он не согласился с притерпелостью и потратил 5 лет жизни на возвращение Центру его законных владений. Вместо бутиков, магазинов и винотеки на проспект Саят-Новы теперь смотрит развеска Музея детского искусства, открытия которого осталось ждать совсем недолго.

-

2025-07-23 10:07

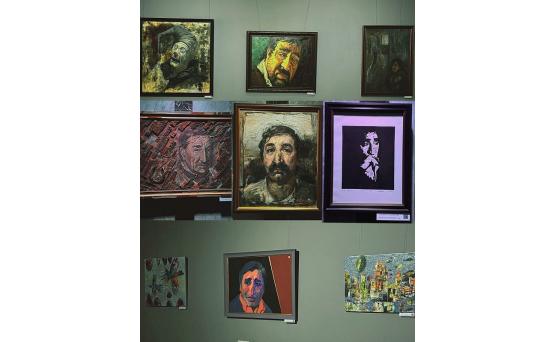

Пока мы помним - Артист жив... "Обрати внимание - во всех этих портретах артиста есть если не драматизм, то по крайней мере печаль", - точно подметил замдиректора театра, носящего его имя. "Клоун с осенью в сердце"... Кумир публики, умеющий вызывать гомерический хохот, и актер-трагик с личной трагической судьбой. Великий армянский артист. Мгеру МКРТЧЯНУ, так и оставшемуся для миллионов поклонников обожаемым Фрунзиком, исполнилось бы 95. Ереванский Артистический театр – театр, им основанный и носящий его имя - посвящает сезон своего Мастеру, ставшему легендой, над которой не властно время. Прекрасным обрамлением помутневшему от времени старому зеркалу в фойе Артистического театра стали карандашные портреты-зарисовки самого Фрунзе Мкртчяна - когда человек талантлив, он талантлив во многом... А развернувшаяся в том же фойе галерея портретов Артиста, сделанных в разное время разными армянскими художниками, стала стартовым проектом, открывшим сезон посвящения.

-

2025-07-19 11:32

"От имени семьи Азнавура и его фонда хочу выразить свою глубочайшую признательность за эту дань памяти. В прошлом году в связи со 100-летием в Париже, в самом начале Елисейских полей был основан парк имени Азнавура. В этот же день мэр Парижа Анн Идальго обещала, что в этом парке будет воздвигнут памятник Шарлю Азнавуру. Я надеюсь, что эти два памятника - в Ереване и Париже - станут надежными опорами моста дружбы между Францией и Арменией, дружбы, которую мой отец никогда не переставал пропагандировать, дружбы, воплощением которой он стал", - говорил глава Фонда Азнавура Николя Азнавур.

-

2025-07-17 10:16

"В похороненных на Ераблуре гораздо больше жизни, нежели в некоторых живых..." - сказал еще десять лет назад композитор и певец Давид АМАЛЯН. Он вернулся с Первой Карабахской войны, на которую отправился мальчишкой, и потерял во Второй Карабахской мальчишку-сына... "Жизнь - это вечное "быть или не быть", но мы обречены "Быть!" - уверен музыкант.

ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ

-

2025-07-11 10:25

"Москву вы покорили! А впереди еще не один фестиваль. Уверена, что этот большой успех, выпавший на долю "Пенелопы" в Москве, вы повторите еще много-много раз", - говорила генеральный директор Чеховского фестиваля Карина Цатурова... 6-7 июля на сцене прославленного московского театра им. Ермоловой и в рамках Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова состоялась мировая премьера спектакля "ПЕНЕЛОПА" авторства французской и мировой звезды, лауреата Мольеровской премии Симона Абкаряна. Совместный проект театра "Амазгаин" им. Соса Саркисяна и Чеховского фестиваля реализовался как остро современная драма и как масштабное эпическое произведение. Успех был под стать - тоже эпический.

-

2025-06-10 10:21

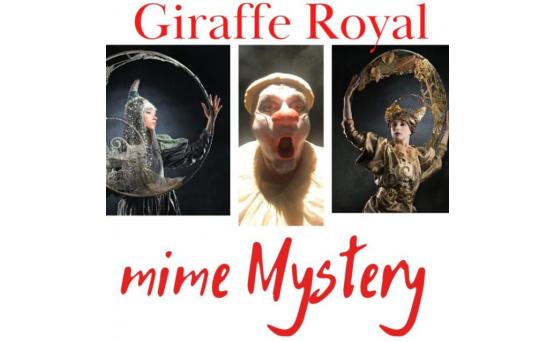

"Совершенно уникальный мим", - сказал о нем классик кино Андрон Кончаловский, у которого Станислав ВАРККИ снялся в одной из главных ролей в "Доме дураков" - фильме, удостоенном под десяток престижнейших кинопремий.

-

2025-05-13 10:53

...И можно снова и снова повторять - "рукописи не горят"! Впервые книга "Степанакертский Государственный Драматический театр им. В. Папазяна - летопись 1932-2023" вышла в свет в конце августа 2020 года. Папазяновцы готовились к большой театрализованной презентации альбома, вобравшего в себя 90 лет истории Степанакертского театра. Не успели... В ереванском Государственном театре музыкальной комедии им. А. Пароняна состоялась презентация книги Карине АЛАВЕРДЯН "Степанакертский Государственный Драматический театр им. В. Папазяна – летопись 1932-2023" - рукописи не горят, история сохраняется, становяь надеждой на свое продолжение.

-

2025-04-01 10:32

Празднование Международного дня театра и награждение главной театральной премией "Артавазд" пройдет в Капане - царь Артавазд едет на встречу с князьями Сюника! Эта фраза утрачивала метафоричность, становилась почвой и судьбой еще до начала праздника - беседующие с Небом на "ты" горы, Татев и Ваанаванк, история страны и ее театра, параллели и пересечения, воспоминания и перспективы... И от того, что, а главное, как происходило в огромном капанском Доме культуры, на церемонии "Артавазда", рождалось золотое марево надежды - мы были, мы есть, мы будем!