ВОЗВРАЩЕНИЕ В "ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ"

В рамках сценического пространства можно отмотать назад недавнюю историю, чтобы, пробегая по ее страницам, тут же с ней и расплеваться. А можно вглядеться в теперь уже кажущимся таким далеким близкое и убедиться, что "близкое" - понятие не только временное. Именно так поступил народный артист РА Александр Григорян, вновь обратившись к пьесе Виктора Розова "Гнездо глухаря", премьера которой с успехом прошла недавно в Русском театре им. Станиславского.

В ПЕРВЫЙ РАЗ ГРИГОРЯН ПОСТАВИЛ "ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ" ПОЧТИ СОРОК ЛЕТ НАЗАД. Автор "В поисках радости" и сценария к "Летят журавли", признанного одной из лучших российских кинолент прошлого столетия, Виктор Розов уже тогда был живым классиком. Что тем не менее не освобождало от светлой перспективы закрытия спектакля, бунтовавшего против псевдоинтеллигентного мещанства советской бюрократии. Тогда спектакль выпускался "с приключениями", а успех его превзошел все мыслимые ожидания. Сегодня Григорян вновь обратился к пьесе. В поисках радости от встречи с настоящей драматургией. Тем более что эпоха может скандировать любые лозунги и декорироваться самыми разными одеяниями - сущность человека от этого не меняется. И исповедальная проза, и драматургия работают вне времени. Другое дело, что исповедь в сценической версии порой превращается в проповедь, отказываясь едва ли не от основного исповедального жанрового признака, – способности к покаянию, осознанию собственных грехов. Грех, которого режиссеру не просто удалось избежать - покаяния в спектакле нет, но голос, прорвавшийся сквозь "глухоту", звучит явственно..

Розов написал пьесу о быте как "исторической природе человека". О быте, что обуславливается малым джентльменским набором вещей и взаимоотношений, – книгами, стоящими на полках, но не читаемыми, иконами, которым не молятся, телефонными звонками нужным людям, посещением модных театров и клубов, обменом квартир, заграничными путевками и дефицитом. Об образе жизни, который разрушает и калечит нравственно, лишает духовной чуткости – тема глухоты присутствует в самом названии пьесы. И выражение "мой дом – моя крепость" обретает здесь новый и мрачный смысл: крепость как закрепощение, как символ несвободы, неспособности вырваться из раз и навсегда начерченного круга.

ВОТ ОНА – РОСКОШНАЯ ПО ВРЕМЕНАМ СЕМИДЕСЯТЫХ КВАРТИРА ответственного работника Степана Алексеевича Судакова. "Драматургу было бы непривычно и неловко, если бы его стали ставить на новаторский лад, перенесли его пьесы на обнаженную сценическую площадку или в условные декорации. Это, вероятно, вполне возможно, но ни к чему", - писала когда-то о пьесах Розова критик Соловьева. И режиссер вместе с художником Багдасаровым с ней полностью согласен. Впрочем, почти фотографическое воспроизведение на сцене быта определенной эпохи по нынешним временам кажется почти экзотическим новаторством. Подробности домашнего обихода удивляют бытовой и социальной точностью и узнаваемостью. На это добротное воспроизведение жизненных реалий театр не пожалел ни времени, ни денег. А румынскую "стенку" - непременный атрибут любого уважающего себя дома - перенесли на сцену из кабинета главного режиссера. Метафорический театр уступил место "поэзии действительности".

Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастная семья несчастна по-своему. У Судакова дом – полная чаша, карьера, как он надеется, еще больше пойдет в гору. Что еще надо? А то, что "дом во зле", что зять-мерзавец мучает дочь, что сына Прова тошнит от мещанского болота и перспективы попасть в МГИМО "позвоночником", по звонку то есть, он не замечает.

Постановка Григоряна возрождает старые, но обретающие новый смысл театральные слова: ансамбль, художественная целостность спектакля, подтекст, атмосфера, эффект обманутого ожидания, несостоявшегося праздника.

"Гнездо глухаря" выверено и точно организовано в своей внутренней структуре. Импровизационная жизненность актерской игры и режиссерская воля объединяют в единое целое текст драматурга и образ спектакля. Григорян стремится найти каждому психологическое и социальное оправдание, ему интересен каждый участник события. Даже приход в дом Судаковых итальянского гостя с переводчицей не кажется "вставным номером". И когда Степан Алексеевич, сделавший иностранному гостю барский подарок, с соответствующим выражением лица прицепляет "ответный" значок на висящий на стене вымпел, на котором таких значков вагон и маленькая тележка, зал разражается адекватным смехом. Хотя режиссер заботится не об "усилителях", а об "акустике". Такая режиссура ведет к тому, чтобы актер сделал "строгое исполнение всего целого как бы своей собственной речью", по словам Гоголя. Целостное, ансамблевое строение спектакля прежде всего меняет соотношение "центра" и "периферии", главных и эпизодических ролей, вообще корректирует некоторые акценты.

ЕСЛИ ПЕРЕЛИСТАТЬ БИБЛИОГРАФИЮ, ПЬЕСА "ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ" ВЫХОДИЛА В СВЕТ отдельной книгой под рубрикой "Для молодежи и юношества". Тема отцов и детей звучит в ней не просто громко. "Дети" здесь разные – дочь Судакова Искра, несмотря на все свои личные проблемы, "спешащая делать добро" и колесящая по всему бывшему Союзу, стремясь откликнуться на письма, приходящие к ней в редакцию. Сын Пров, "человек бунтующий", загремевший в милицию исключительно в стремлении прорвать отцовскую "глухоту", умудрившийся влюбиться в "не ту" девушку. Эта самая девушка Зоя - дочь продавщицы из ларька напротив, читающая Цветаеву и не утратившая в неблагополучной семье душевного "благополучия". Есть "дети" и другого типа – владеющая всем арсеналом мещанских "планок" дочь судаковского начальника Ариадна, пришедшая в его дом "увести" обожаемого тестем зятя. Наконец, сам зять Есюнин Егор, он же Георгий, но никак не "он же Гоша, он же Гога". Впрочем, у него свое обаяние – не такое, как у знаменитого баталовского персонажа, но неотразимо действующее обаяние Молчалина новейшей эпохи. Умение угождать всем вплоть до "собачки дворника" - до тех пор, пока у холуя не появится шанс стать хозяином жизни. И когда шанс появляется через отца и благодетеля Судакова, он переступает не моргнув глазом.

В РУССКОМ ТЕАТРЕ МНОГО МОЛОДЕЖИ, и в новом спектакле появились либо дебютанты, либо Григорян приоткрыл нам уже зарекомендовавших себя молодых актеров в новом качестве как подлинный режиссер-педагог. Люсине Казарян, Юрий Сошников, Лилия Мукучян, Давид Сехтеян, Юрий Игитханян вписались не только в эпоху, но и в ансамбль. И все же о двух работах хочется сказать отдельно. Елена Есаян в эпизодической роли той самой продавщицы из ларька, ставшей ветром живой жизни, ворвавшимся в "гнездо глухаря", ветром "громким", но таким теплым. А в творчестве Анны Баландиной, в последнее время радующей своими работами, Искра стала еще одним этапом. В ее героине нет озлобленности, но стремление сопротивляться медленному внутреннему умиранию от предательства, ее драма - не в криках и слезах, а в горечи сломанной - если не навсегда, то надолго - жизни.

А соотношение тем спектакля меняется порой не только режиссерской волей, но и актерским классом. Классом исполнителей Судаковых-старших. У заслуженной артистки РА Ирины Марченко, кажется, давно не было такой роли, дающей возможность продемонстрировать внутреннюю глубину и разные грани своего мастерства. Мещанское болото не затронуло души Натальи Гавриловны Судаковой – женщины, прошедшей войну и в любой ситуации остающейся стержнем своей семьи. И носится она со всеми не как кухонная жена большого босса, но как человек, для которого заботиться и оберегать – потребность души. А о душе своей героини Марченко рассказала негромко, но по большому счету.

Фред Давтян играет так, что вопрос, хорош или плох его герой, неуместен. Вроде никому не вредит, а добро нет-нет да и сделает. Как искренне восхищается он зятем, как от души радуется Первомаю! И каким по-настоящему страшным становится, застав дочь на коленях перед иконой. Но то, что в семье все летит кувырком, что телефонный звонок по добыванию жизненных благ стал, по его же выражению, "второй сигнальной системой", этого он не замечает, ведь "темп жизни хороший взяли". И только когда наступает жизнь не на ногу, а на горло, вот тогда "глухарь" чувствует сердце. Очередные иностранные гости в доме Судакова, те же слова, те же жесты, но интонации новые – живые, неуверенные, уставшие. Человеческие. "Живем мы хорошо…"

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

-

2025-06-27 10:30

В программе авторитетнейшего Московского XVII Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова - два спектакля из Армении! Впрочем, это уже давно не новость...

-

2025-06-25 09:32

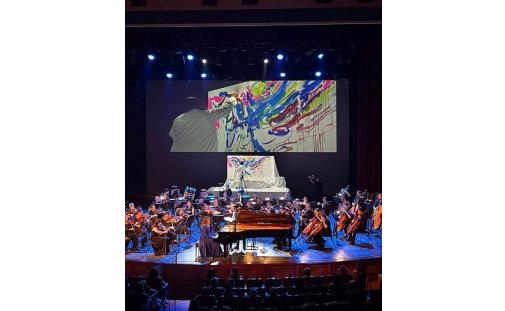

Большое белое полотно, масштабируемое экраном до размеров огромности, покрывалось кобальтном и лазурью, на него набрасывался пурпур, в него врывался золотой - врывались и визуализировались небеса, страсть, лиризм, ликование...

-

2025-06-17 10:24

Управление здравоохранением, образованием, культурой... - можно со спокойной совестью назвать моделью управления страной. И в нашем нынешнем преломлении - это управление в одних руках, желательно малокомпетентных. Чтобы убедиться в этом, не обязательно рассматривать макросистему. "Закон концентрации власти в одних неумелых руках" распространяется все шире и шире. Большинство вопросов наше правительство любит рассматривать в закрытом режиме. Неудивительно, скажете вы, в критическое для страны время! Возможно...

-

2025-06-10 10:21

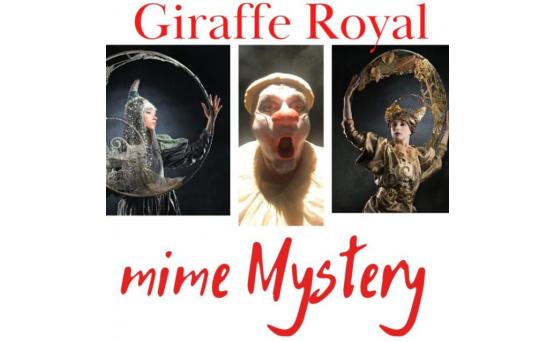

"Совершенно уникальный мим", - сказал о нем классик кино Андрон Кончаловский, у которого Станислав ВАРККИ снялся в одной из главных ролей в "Доме дураков" - фильме, удостоенном под десяток престижнейших кинопремий.