ЭХО ЧЕХОВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

Московский XI Международный театральный фестиваль им. А.П.Чехова взял старт 19 мая и закончится только 14 июля. Мировые театральные достижения, элегантность, идеальная обустроенность и непоказное дружелюбие летнего московского театрального собрания гарантирует праздник!

В гавани пароходов и человеков

Одиннадцатый Чеховский - как всегда, парад небожителей театрального Олимпа. Основное блюдо - "Мировая серия" - включало в себя двадцать два спектакля, поставленных культовыми режиссерами типа Жозефа Наджа, Роббера Лепажа и еще десятка творцов, давно ставших "пароходами и человеками".

ИЗ ЗАКРОМОВ РОДИНЫ ФЕСТИВАЛЬ ПРЕДСТАВИЛ НЕ ТОЛЬКО СПЕКТАКЛИ КРЫМОВА И КАРБАУСКАСА. "Мировая серия" была окружена деликатесной ретроспекцией спектаклей недавно ушедшего из жизни великого Петра Наумовича Фоменко. Постоянное и местами лидирующее присутствие Москвы в стремнине мирового театрального процесса позволяет не только потчевать местную публику заморскими яствами, но и угощать гостей столицы собственными шедеврами.

При всем внешнем абсолютном благополучии у чеховского фестиваля есть и немало противников. В адрес его организаторов во главе с генеральным директором Валерием Шадриным частенько звучат обвинения в излишней коммерциализации фестиваля, в том, что в основе выбора программы лежит шоу-центризм, а спектакли потрясают взор, но не задевают душу.

Случайно ли, в виде ли "нашего ответа Чемберлену", но нынешний Чеховский открылся спектаклем, примирившим апологетов и противников, суровых критиков и широкую публику. "Рауль" Джеймса Тьере, внука Чарли Чаплина. "Этот наследник великой семьи сублимирует все таланты, вбирает в себя все дары, словно когда-то перед его колыбелью чередой прошли щедрые феи", - писала пресса. "Он гений! Вот где природа не отдохнула на внуке!" - закатывали глаза дамы-театралки, умильно глядя на сероглазого красавца. "Рауль" вызывал восторг и эмоциональное потрясение. Джеймс Тьере - живая иллюзия, изобретатель потустороннего театрального мира. Сны Рауля - странного персонажа, словно воплощающего само понятие души. Летучий Джеймс Тьере, парящий в вечной невесомости, заставляющий и нас поверить в свои грезы. Не только дети имеют право на мечты!

ТЕПЕРЬ ОТПРАВИМСЯ В СЕРЕДИНУ ФЕСТИВАЛЯ, ГДЕ НА СМЕНУ ДЖЕЙМСУ пришла его сестра Аурелия Тьере. Члены легендарной династии Чаплин-Тьере - постоянные гости чеховского фестиваля. У недоброжелателей зубы могут хоть до корней истереться от скрипа, но при средней цене в сто долларов билетов на спектакль Аурелии не было уже за три месяца до открытия фестиваля. На сей раз она представляла "Шепот стен" - концепция и постановка ее матери, Виктории Тьере-Чаплин.

Девушка взбирается по фасадам заброшенных зданий, заглядывает в пустые квартиры, становится заложницей "шепота стен", которые погружают ее в чужие биографии, доносят до нее осколки чужих жизней. А стены? Стены находятся в постоянном движении. Они сами рассказывают истории, наполненные воспоминаниями. Этот необыкновенно прекрасный круговорот захватывает от начала до конца. Впрочем, начало спектакля "Шепот стен" вполне напоминает начало обычной пьесы - женщина готовится к переезду, коробки, тюки... А потом картонки оживают, вихрем кружатся пенопластовые шарики, и постепенно зритель погружается в параллельное пространство. Возникает иная реальность, в которой целлофановое, но вполне живое чудище завладевает красавицей. Декорации приходят в движение, обретают душу здания, а актриса и ее партнеры-призраки взбираются по движущимся фасадам, ищут друг друга и - чужие судьбы. Аурелия Тьере - актриса, акробатка, циркачка, танцовщица, ее движения полны неизъяснимой грации, а предметы подвластны ее таланту кукловода. То, что она делает, не вписывается в рамки ни одного театрального жанра. Аурелия и ее шепоты решительно не поддаются классификации, разве что короткому определению "театральная магия". А красота и волшебство этого представления достигаются в первую очередь за счет безусловного таланта самой актрисы.

СЛЕДУЮЩИМ КУЛЬТОВЫМ ПЕРСОНАЖЕМ, КОТОРЫЙ ДОВЕЛОСЬ УВИДЕТЬ в рамках Чеховского фестиваля, был Охад Нарин. Кажется, в Японии существует такое официальное звание - "Национальное сокровище". В Израиле такого звания нет официально. Но Охад Нарин - именно национальное сокровище, один из выдающихся современных хореографов, имеющий последователей во всем мире, а руководимая им "Батшева Данс компании" признана как критиками, так и широкой публикой одним из самых неординарных танцевальных коллективов современности.

Это 40 танцовщиков из Израиля и ряда зарубежных стран. Труппа носит имя баронессы Батшевы де Ротшильд, которая пятьдесят лет назад основала этот коллектив и стала ее покровительницей. Нарин является создателем особого танцевального стиля, получившего название "гага". Это танец, с одной стороны, ставящий во главу угла чувственный аспект, с другой - направленный на расширение представлений о возможностях пластики тела, опираясь на различные восточные философские учения.

Ежедневная тщательная отработка стиля "гага" позволила труппе значительно расширить представления о возможностях танца и выразительности сценической пластики. Считается, что танцорами движет восприимчивость ко всему новому. Наверное, участвовать в таком процессе постижения крайне увлекательно. Наблюдать за ним - не очень. По крайней мере спектакль SADEH-2, в котором почти в отсутствие музыки юноши и девушки крайне спортивного телосложения в течение полутора часов самопогружались и импровизировали, гораздо больше напоминал мастер-класс сцендвижения. Мнения публики разделились - кто-то пожимал плечами, кто-то долго и хорошо аплодировал. А вообще все жанры хороши, кроме скучного.

"Синдром Орфея" и "Небесная гармония"

"Синдром Орфея" и "Небесная гармония"

А теперь о двух спектаклях, поставленных режиссерами, которые упоминаются не в первую очередь. О спектаклях абсолютно разных, создатели которых тем не менее охвачены схожими творческими устремлениями. О спектаклях, в которых синтез разных сценических искусств достигает апогея, а эксперимент становится ярким свидетельством эволюции жанра. О спектаклях, оставивших впечатление поистине неизгладимое. О "Синдроме Орфея" Владимира Панкова и "Небесной гармонии" Давида Мартона.

СОВСЕМ ЕЩЕ МОЛОДОЙ - ЕМУ ВСЕГО 32 ГОДА - режиссер венгерского происхождения Давид Мартон поставил свой спектакль в венском "Бургтеатре". Это второй после "Комедии Франсез" старейший театр Европы. Кстати, для любителей театральных реформ, утверждающих, что постоянная труппа в современном театре - нонсенс. В "Бургтеатре" служат постоянно более 80 актеров. Каждый сезон театр принимает около 400 000 зрителей и дает около восьми сотен представлений.

"Небесная гармония" - музыкальный спектакль, созданный по роману Петера Эстерхази и повествующий о семье Эстерхази, одной из самых знаменитых венгерских аристократических фамилий. Давид Мартон нашел для масштабной семейной саги удивительно удачную форму, позволяющую ему избежать монотонности семейной хроники, пафоса далеко идущих выводов о распаде семьи как института и печали о безвозвратной потере авторитета отцов. "Небесная гармония" - это еще и посвящение отцам, чье наследство следует принять.

Петер Матич, старейший актер "Бургтеатра" и старший Эстерхази чудесно играет печального человека, хрупкого, стареющего господина, демонстрируя то артистическое благородство, то совсем пролетарские выходки, когда речь заходит о его нравственной несостоятельности или о войне - "Ну да, я убивал!"... Матич играет того отца, который теряет силы от бесконечных преследований коммунистов и становится доносчиком... Сдержанное, нордическое течение семейного эпоса вдруг разрывается бомбой.

Драматическая, событийная часть роскошно и масштабно оформленного спектакля отдана слаженному и энергичному актерскому ансамблю. А вся тоска, меланхолия и грусть, весь тонкий мир чувств выражаются в спектакле через музыку. Здесь есть тонкий нюанс - молодому режиссеру удалось остаться за пределами часто копируемого стиля великого Кристофа Марталера, влияние которого он явно испытывает, но и при этом создать свой собственный сценически-музыкальный язык.

"Мартон не "марталерирует", он "мартонирует" - как сказано в одной из рецензий. И не только в каждой вещи у него дремлет песня, но в каждой мелодии скрыта история. Небесная гармония соткана из произведений Бартока, Шуберта, Гайдна, Моцарта и многих других, аранжированных для небольшого ансамбля исполнителей-виртуозов. Кстати, все они - актеры "Бургтеатра" за исключением присоединившейся к ним Хелены Кульц, играючи переходящей от классического оперного вокала к поп-музыке и джазу.

Действительное, сюрреальное и гротескное связаны здесь крепкими родственными узами, как персонажи спектакля, и череда музыкальных картин воздействует куда сильнее произнесенных слов. Чего стоит любовная сцена, в которой герой и героиня в две руки играют на скрипке! Она держит аккорды, он водит смычком - такой тончайшей виртуозности достигают не все солисты! А джазовые свинги Хелены Кульц, которые сопровождает поистине блистательный трубач! И еще внук Эстерхази - удивительное детское сопрано, отзвук надежды в финале этой печальной песни.

"СИНДРОМ ОРФЕЯ" - ПРОЕКТ ЧЕХОВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ, СОЗДАННЫЙ УЖЕ который год сотрудничающим с ним режиссером, актером, музыкантом, создателем коллектива SoundDrama Владимиром Панковым в сотрудничестве со швейцарским театром "Види-Лозанн". В спектакле заняты танцоры школы "Рудра - Бежар", а создан он на основе поэмы Маяковского "Флейта-позвоночник" и ... пьесы Кокто "Орфей".

"Когда зашла речь о совместном проекте, я подумал - вот она, связь. Всепоглощающая страсть двигала и древнегреческим Орфеем, и Жаном Кокто, и Владимиром Маяковским, - говорит Панков. - Мне интересно соединить то, что на первый взгляд несоединимо. Эти произведения позволяют соединить фри-джаз и классическую музыку - опера Глюка стала основой музыкальной конструкции, поэзия Маяковского - хорошая платформа для эксперимента со словом и звуком, ритмический текст диктует определенную пластику артистов. Это синтез жанров, моя любимая стихия, это настоящая саунддрама, где звук - главное действующее лицо".

Кстати, надо было съездить на Чеховский фестиваль, чтобы познакомиться с Карине Мкртчян - выпускницей Ереванской консерватории им. Комитаса, выигравшей грант, продолжившей свое дальнейшее обучение в Лозанне, где ее и нашел режиссер, пригласивший петь в спектакле арии из оперы Глюка. Поет Карине, надо сказать, блистательно, и это не единственное достоинство спектакля.

"Синдром Орфея" - из тех спектаклей, что потом снится ночью. Панков воссоздал древний миф и повел зрителей в зазеркалье. Режиссер показал нам обратную сторону мира, где все возводится в абсолют, в крайнюю степень, где все приумножается во сто крат - любовь и смерть, страсть и самоубийство, блеск и страх, красота и насилие, экстаз и неудачи. Здесь звук и слово, жест и ритм, танец, поэзия, музыка пересекаются, питают друг друга, поражая. Костюмы великолепны, постановка блистательна. Музыканты, танцоры школы "Рудра-Бежар", певцы из Москвы и Лозанны - все они выходят на сцену, чтобы рассказать о всепоглощающей страсти, которая принимает и прощает все. Но это и спектакль про бунт против норм, против "порядка", про желание высказать непроизносимое, танцевать над бездной. Это космическое действо, ритуал, возвращающий нас к традиции античного театра. Слова задают ритм, музыка подсказывает образы, танец добавляет ирреальности этой пылкой постановке, которая покоряет. Это больше, чем эксперимент с жанром, - это попытка создать совершенно новую творческую целостность, увенчавшаяся блистательным успехом.

Словом, Чеховскому фестивалю хочется пожелать дальнейшего процветания, а нам - дожить до времен, когда даже не очень театролюбивые власти придут к сознанию, что серьезный фестиваль - это престиж страны. А еще больше хочется, чтобы и у входа в наши театры стояли толпы в надежде на лишний билетик.

Ереван - Москва - Ереван

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

-

2025-07-19 11:32

"От имени семьи Азнавура и его фонда хочу выразить свою глубочайшую признательность за эту дань памяти. В прошлом году в связи со 100-летием в Париже, в самом начале Елисейских полей был основан парк имени Азнавура. В этот же день мэр Парижа Анн Идальго обещала, что в этом парке будет воздвигнут памятник Шарлю Азнавуру. Я надеюсь, что эти два памятника - в Ереване и Париже - станут надежными опорами моста дружбы между Францией и Арменией, дружбы, которую мой отец никогда не переставал пропагандировать, дружбы, воплощением которой он стал", - говорил глава Фонда Азнавура Николя Азнавур.

-

2025-07-17 10:16

"В похороненных на Ераблуре гораздо больше жизни, нежели в некоторых живых..." - сказал еще десять лет назад композитор и певец Давид АМАЛЯН. Он вернулся с Первой Карабахской войны, на которую отправился мальчишкой, и потерял во Второй Карабахской мальчишку-сына... "Жизнь - это вечное "быть или не быть", но мы обречены "Быть!" - уверен музыкант.

-

2025-07-15 10:00

Оперная студия им. Сарьяна при Государственной консерватории им. Комитаса представила "Севильского цирюльника" Джоаккино Россини. На сцене - молодые. Камерным оркестром "Арцах" руководит знаменитый виолончелист Нарек Ахназаряна. Художественный руководитель постановки - дива и народная артистка РА Асмик Папян. Мастера и их наследники - чтобы не прервать связующую арт-нить.

-

2025-07-11 10:25

"Москву вы покорили! А впереди еще не один фестиваль. Уверена, что этот большой успех, выпавший на долю "Пенелопы" в Москве, вы повторите еще много-много раз", - говорила генеральный директор Чеховского фестиваля Карина Цатурова... 6-7 июля на сцене прославленного московского театра им. Ермоловой и в рамках Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова состоялась мировая премьера спектакля "ПЕНЕЛОПА" авторства французской и мировой звезды, лауреата Мольеровской премии Симона Абкаряна. Совместный проект театра "Амазгаин" им. Соса Саркисяна и Чеховского фестиваля реализовался как остро современная драма и как масштабное эпическое произведение. Успех был под стать - тоже эпический.

ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ

-

2025-07-11 10:25

"Москву вы покорили! А впереди еще не один фестиваль. Уверена, что этот большой успех, выпавший на долю "Пенелопы" в Москве, вы повторите еще много-много раз", - говорила генеральный директор Чеховского фестиваля Карина Цатурова... 6-7 июля на сцене прославленного московского театра им. Ермоловой и в рамках Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова состоялась мировая премьера спектакля "ПЕНЕЛОПА" авторства французской и мировой звезды, лауреата Мольеровской премии Симона Абкаряна. Совместный проект театра "Амазгаин" им. Соса Саркисяна и Чеховского фестиваля реализовался как остро современная драма и как масштабное эпическое произведение. Успех был под стать - тоже эпический.

-

2025-06-27 10:30

В программе авторитетнейшего Московского XVII Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова - два спектакля из Армении! Впрочем, это уже давно не новость...

-

2025-06-10 10:21

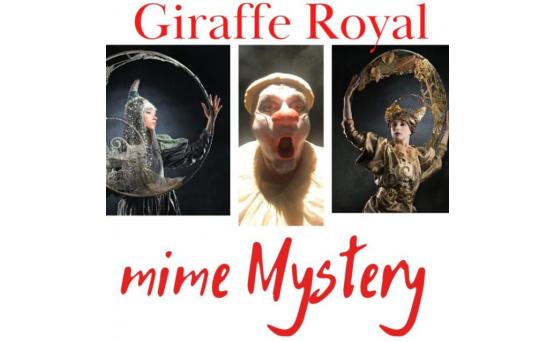

"Совершенно уникальный мим", - сказал о нем классик кино Андрон Кончаловский, у которого Станислав ВАРККИ снялся в одной из главных ролей в "Доме дураков" - фильме, удостоенном под десяток престижнейших кинопремий.

-

2025-05-21 11:03

Вместе с летом в нашу столицу впорхнет невесомое, прыгучее-летучее и всегда прекрасное искусство высокой хореографии. 2-5 июня в парке им. Туманяна будет проходить Ереванский фестиваль балета. Вот уж правда, ереванская мэрия, ставшая организатором этого проекта, внезапно решила выступить в качестве трикстера - того самого не подчиняющегося общим правилам антагониста "культурного героя", решившего поменять суть игрового процесса.