120-ЛЕТНИЙ ПУТЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ АРМЕНИИ

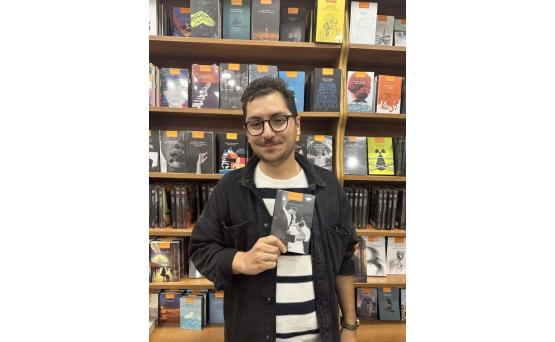

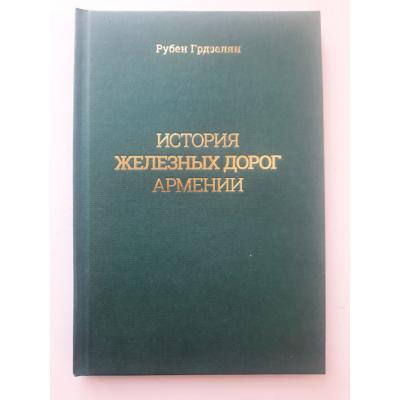

Вышла в свет книга Рубена ГРДЗЕЛЯНА "История железных дорог Армении", изданная по заказу ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". Автор, филолог по образованию, отмечает в предисловии, что дорога создавалась в одном государстве, пережила три государства-собственника, приходила в полный упадок и возрождалась.

...Во второй половине XIX века в Российской империи обозначился бурный рост железнодорожного строительства. В Закавказье дороги были крайне необходимы и по причине войн с Османской империей и Персией, увеличивших объемы перевозок. Коммуникации были нужны как для войны, так и мира. Начиная с 1857 года, были построены ветки Поти - Тифлис, Тифлис - Баку, Тифлис - Александрополь - Карс, Александрополь - Эривань - Джульфа, и Закавказские железные дороги в 1900 году стали частью единой системы дорог России.

Последовательность выбора маршрутов в Закавказье неслучайна. Тифлис был географическим и административным центром региона. Баку превращался в одного из крупнейших в мире поставщиков нефти, Карс являлся самой укрепленной крепостью, форпостом, так сказать, Эривань оставалась в экономическом плане в тени.

Последовательность выбора маршрутов в Закавказье неслучайна. Тифлис был географическим и административным центром региона. Баку превращался в одного из крупнейших в мире поставщиков нефти, Карс являлся самой укрепленной крепостью, форпостом, так сказать, Эривань оставалась в экономическом плане в тени.

Европейцам отнюдь не нравилось расширение сети российских дорог в Закавказье с вероятным выходом через Турцию и Персию на Ирак, Ближний Восток и Индию. Поэтому они не спешили с инвестициями. Более того, Германия продвинула свой проект ж/д на Средний Восток через Турцию. Так, строилась Багдадская железная дорога от Константинополя до Персидского залива. Два конкурирующих проекта (франко-германский и российский) сторонам так и не удалось реализовать полностью. Началась Первая мировая. Однако вернемся к дорогам на территории Армении.

В 1896 году началось строительство дороги Тифлис - Карс, и через 3 года 21 июня первый поезд прибыл в конечную точку маршрута. Автор описывает технические сложности строительства. Так, Джаджурский тоннель был тогда самым высокогорным в России и Европе - 1843 м. Приводятся интересные мнения пассажиров и путешественников. Следующим этапом приступили к реализации проекта Александрополь - Эривань и далее в Джульфу. В Эривани (1897) тогда жило всего 29 тысяч человек и серьезного грузооборота не было. Тем не менее был важен выход в Персию. В книге приводится дискуссия относительно различных вариантов и причин выбора окончательного маршрута. В ходе самого строительства курдские отряды воровали материалы, убивали рабочих. Военным пришлось отогнать банды разбойников вглубь Турции. Первый поезд прибыл на станцию Эривань 6 декабря 1902 года (кстати, можно было бы воспринять эту дату как День железнодорожника).

Р. ГРДЗЕЛЯН ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЕТ О РЕАЛИЗОВАННЫХ и нереализованных проектах в регионе до и во время Первой мировой войны. Среди них дорога до персидского города Маку (1915-1918), ряд военно-полевых линий. Исторические детали, приведенные в книге, позволяют составить представление о реализации или отказе от того или иного маршрута.

Период Первой Республики был тяжелейшим для железнодорожного хозяйства. Практически вся инфраструктура была разрушена турками, оборудование и подвижной состав вывезены, осталось очень мало кадров. Постепенно, с большим трудом ситуация стала выправляться. Даже возник проект линии Карс - Батум, который собирались профинансировать иностранные армяне. Но наступление турок осенью 1920 года обернулось падением Первой Республики с последующей потерей Карсской области и Сурмалинского уезда. По Московскому договору 1921 года Турции досталось 600 (!) км путей ЗЖД, построенных в 1899 - 1917 гг. А Ирану передали Тавризскую дорогу длиной в 150 км.

В советский период железные дороги трех республик были снова объединены в единую Закавказскую дорогу с управлением в Тбилиси. В пределах Армянской ССР остался 561 км в катастрофическом состоянии. Очень многое пришлось восстанавливать, и достаточно скоро, с июня 1922 года, наладили грузовое сообщение между Эриванью и Москвой. Важную роль в развитии Эриванского узла сыграли усилия Александра Таманяна. В столице Армении в 1929 году жило уже 85 тысяч человек, город стал бурно развиваться и объемы грузоперевозок возрастали. Однако не все получилось так легко и сразу. К строительству нового здания вокзала приступили в 50-е годы по проекту архитектора Эдмона Тиграняна, а площадь украсил открытый летом 1959 года памятник Давиду Сасунскому работы великого Ерванда Кочара.

Еще в 1926 году возник замысел строительства линии Эривань - Акстафа, призванной решить важные экономические задачи, о которых подробно говорится в книге. Однако реализация затянулась на полвека. Со временем соединили Ереван и Баку. Много позже ветка Минджеван - Капан способствовала развитию Сюника.

Огромные трудности возникли в годы Великой Отечественной войны. Поставки товаров из Армении за 4 года составили около 20 млн тонн. При депо были созданы производственные цеха, использовался в основном женский труд. Через Иран поступали американские грузы. Автор выделяет имена первого заместителя министра путей сообщения Баграта Арутюнова, фронтовика-железнодорожника Николая Нариняна, много сделавшего в годы блокады Ленинграда.

Огромные трудности возникли в годы Великой Отечественной войны. Поставки товаров из Армении за 4 года составили около 20 млн тонн. При депо были созданы производственные цеха, использовался в основном женский труд. Через Иран поступали американские грузы. Автор выделяет имена первого заместителя министра путей сообщения Баграта Арутюнова, фронтовика-железнодорожника Николая Нариняна, много сделавшего в годы блокады Ленинграда.

После окончания войны, в 1953 году, начался процесс электрификации железных дорог на территории Армении. Ввод в строй Севан - Разданского каскада ГЭС способствовал развитию промышленности, жилищного строительства, транспортировке полезных ископаемых, механизации сельского хозяйства, и во всем этом железнодорожники играли важнейшую роль.

АВТОР ПЕРЕЧИСЛЯЕТ ВОШЕДШИЕ В СТРОЙ ЛИНИИ (Севанская, Масис - Нурнус, Севан - Шоржа - Зод), не столь протяженные, но позволившие решить ряд вопросов. Кстати, линия Ереван - Акстафа еще не была освоена, ее важнейшей частью был в 70-е годы отрезок Раздан - Иджеван. Однако многие планы остались нереализованными. Спитакское землетрясение в декабре 1988 года, прекращение со стороны Азербайджана в 1991 году движения по ветке Иджеван - Акстафа, блокада Армении со стороны Баку создали совершенно иную ситуацию в регионе. Тем более что Турция в солидарность с Азербайджаном отменила движение по линии Карс - Гюмри, присвоив при этом часть закупленного американскими армянами зерна для голодающей Армении.

Начало 90-х ознаменовалось новыми испытаниями для армянских железнодорожников. Закрылась дорога через Абхазию, пришлось по территории Грузии пробиваться в другие страны с помощью портов Поти и Батуми. Часть армянских грузов до Еревана не доходила, пропадала в Грузии. В 25 раз сократился объем перевозок всеми транспортными средствами (1998-й год по сравнению с 1991).

В середине 2000-х остро встал вопрос сохранения железнодорожного хозяйства. Для этого было два пути: субсидировать дорогу из госбюджета или передать ее в концессию. Выбрали второй вариант. В феврале 2008 года железная дорога была передана в концессию компании "Южно-Кавказская железная дорога" сроком на 30 лет (с правом продления еще на 10). При этом компания обязалась инвестировать за 30 лет 550 млн долларов.

За годы концессии была проделана и продолжается большая работа по восстановлению инфраструктуры, ремонту и строительству новых мостов, приобретению пассажирских вагонов, улучшению обслуживания, подготовке железнодорожных кадров. С 2011 года ЮКЖД стала работать с прибылью.

Сегодня развитие железнодорожной системы Армении зависит от многих факторов прежде всего политического характера. В каком направлении будет развиваться ситуация, предугадать сложно. За 120 лет пройден славный путь, представленный в интересной книге Рубена Грдзеляна. В ней есть и фотографии армянских руководителей сферы с 1934 по 2008 гг., и глав ЮКЖД после сдачи в концессию. До истечения срока концессии времени еще порядочно, и как обернутся дела дальше, покажет будущее.

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

-

2025-07-01 09:44

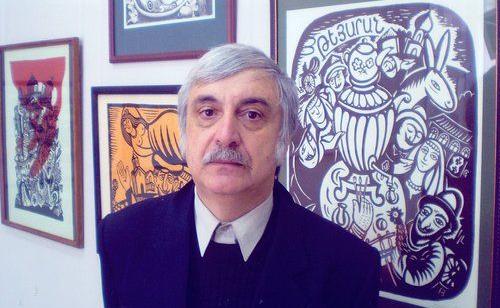

Художник Юрий Арамович Багдасаров родился 2 февраля 1952 года в Кисловодске. окончил в 1973 году Ростовское художественное училище имени Грекова. Долгие годы совершенствовал мастерство, учился у классика гравюры в области портрета Юрия Могилевского. В 1980 году стал членом Союза художников России, ныне заслуженный художник РФ.

-

2025-06-30 09:39

2015 год 4 июня. Министерство диаспоры издало в 2014 году 12 книг по арменоведению. 6 июня. Данные генетического исследования свидетельствуют о том, что современные армяне являются потомками тех, кто населял территорию Армении 5 тыс. лет назад.

-

2025-06-27 09:53

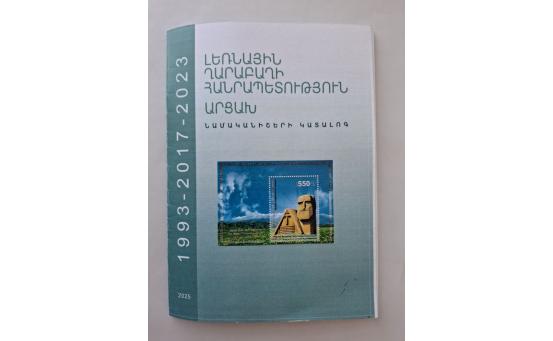

Вышел в свет "Каталог марок НКР (Арцах)", в котором представлены почтовые марки республики в период с 1993 по 2023 гг. Автор издания - Эдуард Кургинян, зампредседателя Армянской ассоциации филателистов. Выпускник электротехнического факультета ЕрПИ, кандидат технических наук, автор ряда научных статей, учебных пособий и 3 изобретений, многолетний преподаватель вуза Эдуард Вагаршакович с детства увлекался коллекционированием марок, потом увлечение приобрело профессиональный характер. Кургинян издал "Каталог марок Армении 1992-2008" (серебряная медаль на выставке в Австрии), "Каталог марок Армении 1992-2024". Его работы неоднократно удостаивались призовых мест в международных конкурсах по маркам, открыткам, памятным медалям, банкнотам. Арцахский каталог вышел в 2025 году.

-

2025-06-18 10:42

На днях культурная общественная организация "Тевтония" провела мероприятие памяти армянского художника немецкого происхождения Вовы Борисовича Ризера (09.06.1943-28.01.2025). Глава "Тевтонии" Виктор Вухрер кратко представил творческий путь художника.

ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ

-

2025-01-20 10:18

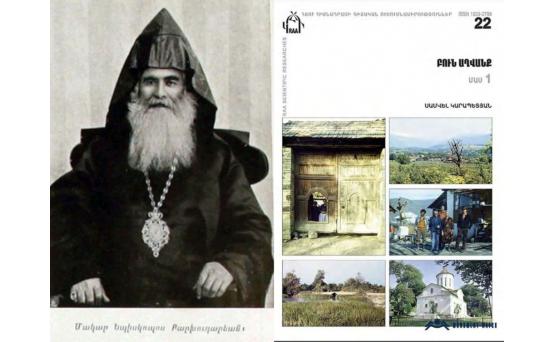

«Столь беспечны и равнодушны мы, что не знаем даже, какие древности, оставленные нам в наследие предками, имеются на нашей родине, не знаем, какая память об исторических древностях скрывается в окружающих нас горах, ущельях и лесах, не знаем, какие надписи, освещающие темные места нашей национальной истории, сохранились на стенах разрушенных ныне монастырей и церквей, часовен и пустынь, на хачкарах и плитах надгробных, в памятных записях пергаментных рукописей. Пользу от нашего равнодушия извлекают чужаки», - так начинается книга-исследование епископа Армянской Апостольской Церкви, путешественника, писателя, этнографа, археолога и педагога Макара Бархударянца.

-

2024-12-18 10:43

В последние годы узы дружбы связали два на первый взгляд различных коллектива: компанию "Южно-Кавказская железная дорога" и ереванскую музыкальную школу им․ М.Мирзояна. Инициативу проявили генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников и его заместитель Самвел Данилов. Было решено перечислить средства для обеспечения учащихся школы необходимыми инструментами. Благодаря поддержке ЮКЖД в школе создан духовой оркестр, расширен состав ансамбля народных инструментов, создан второй ансамбль c привлечением учащихся младших классов.

-

2024-11-26 10:48

"Табель армянских нахараров" История пишется каждый день и каждый час общими усилиями. Конечно, тем, кто расположился повыше в социальной лестнице, дано больше, и от них зависит многое. Но и современники с более скромными возможностями не должны увиливать от ответственности, сваливая все на оказавшихся у руля. А вообще-то всем нам надо хорошо знать свою историю. Чтобы совершать поменьше ошибок.

-

2024-10-15 10:40

Издательство «Антарес» представило отечественным читателям книгу «Бункер» молодого, но уже известного грузинского писателя Ивы Пезуашвили. Роман переведен на армянский язык и был презентован на днях в книжном магазине «Даран» Еревана в присутствии самого автора, переводчика Ани Астатурян, редактора книги Аркменика Никогосяна, а также посла Грузии в Армении Георгия Шарвашидзе.