«Я ПОСВЯЩАЮ ВАМ СВОИ ПРОСТЫЕ СТРОКИ…»

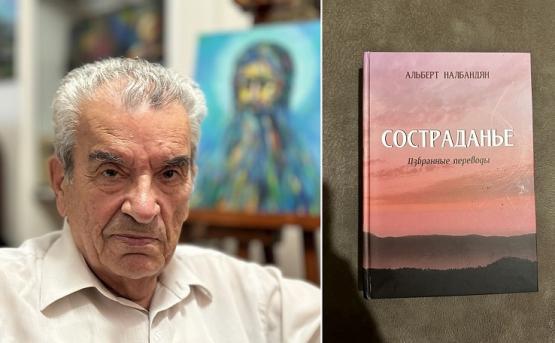

Совсем недавно, в конце прошлого года в ереванском издательстве «ВМВ-ПРИНТ» вышел в свет объёмистый сборник избранных переводов Альберта Налбандяна, составленный автором и озаглавленный «Состраданье».

САМО НАЗВАНИЕ СБОРНИКА МНЕ ПОНАЧАЛУ ПОКАЗАЛОСЬ НЕПОНЯТНЫМ. Но, просматривая тексты, я увидела довольно длинное стихотворение западноармянского поэта Гарника Аддаряна с этим заголовком и сразу прочла его. Это были удивительные строки о сострадании всем и всему, что связано с жизнью:

…Состраданье чудо-роднику,

Чья волна – не песня, а рыданье,

Лепестки раскрывшему цветку,

К чьей весне крадется увяданье…

…Строчкам этим, что бросаю в бой

В краткие минуты вдохновенья:

Может, завтра их умчит с собой

Ветер ненасытного забвенья…

И я поняла, что слово «состраданье» потому и стало названием сборника, что это чувство – одно из главнейших принципов переводческого творчества Альберта Налбандяна. Кого бы он ни переводил – он должен проникнуться думами, настроениями, переживаниями автора, он должен пропустить их через свою душу и сердце. Без этого для него немыслимо создание переводного текста, который оказал бы адекватное художественное, эмоциональное воздействие на читателя. Ещё вспомнилось, что в своей статье «Чистый голос Терьяна» (журнал «Дружба народов», М., 2008, № 6) я приводила слова переводчика в беседе Татьяны Геворкян с ним и Георгием Кубатьяном (журнал «Литературная Армения», 1986, № 4). На вопрос, не возникало ли у Налбандяна желание целиком перевести какой-нибудь сборник Терьяна, скажем, «Грезы сумерек», он ответил: «Думаю, что необходим перерыв, время, чтоб слух вновь стал чутко улавливать тончайшие модуляции терьяновского голоса… Переводить такую поэзию невероятно трудно. Она требует от переводчика такого же напряжения, такой же полноты переживаний». И это словосочетание – «полнота переживаний» – так созвучно слову «состраданье»… У Налбандяна – максималистский подход к своей работе. Он всегда ставит перед собой задачу по возможности полнее воссоздать основные черты оригинала, при этом не в ущерб естественности его звучания на языке перевода.

Более 400 страниц сборника отведено переводам. Но хотелось бы сказать об обрамляющих переводы текстах А. Налбандяна, в которых тоже, на мой взгляд, отражены особенности его незаурядной личности. В небольшой аннотации представлены цель издания книги, её разделы. Здесь же автор уже раскрывает своё понимание ценности поэтического перевода: главный критерий для него – «не просто смысловое соответствие оригиналу, но и свободное дыхание произведения, воссозданного на другом языке». А «Комментарии», помещенные после переводных текстов, – искренняя беседа переводчика с читателем. Эта часть сборника очень индивидуальна и не совсем обычна для подобных изданий. Здесь отмечены примечательные факты биографий переведенных поэтов; дана характеристика их творчества; высказано и личное восприятие переводчиком особенностей их пера. Так, об Эдварде Милитоняне сказано: «Поэт ярких красок и неожиданных ассоциаций. Переводить его трудно и в то же время интересно». Очень точно определен и характер поэзии Ованеса Григоряна: «… Главный творческий принцип поэта: максимально приблизить стихи к естественной речи, отказаться от любого приукрашивания, гладкости и причёсанности. Гражданственность его произведений требовала иных средств: они не просто остроумны, но нередко безжалостны, язвительны, саркастичны». Насколько точно охарактеризовано творчество этого поэта – можно подтвердить переводом Налбандяна хотя бы одного из стихотворений – «Обзор погоды»:

Весной расцветают деревья,

весной мы выбираем президента и ждём,

надеясь на перемены к лету.

Летом созревают плоды.

Летом мы выбираем парламент и ждём,

надеясь на перемены к зиме.

Зимой идёт снег.

Зимой всё умирает, всё угасает.

И мы тоже умираем и ждём,

надеясь на перемены в другой жизни.

Указываются в «Комментариях» и издания, где впервые увидели свет те или иные переводы А. Налбандяна. Примечательно, что они публиковались не только в Армении: немало книг с его переводами вышло в свет в Москве; были и издания в Ленинграде, Уфе, Риге…

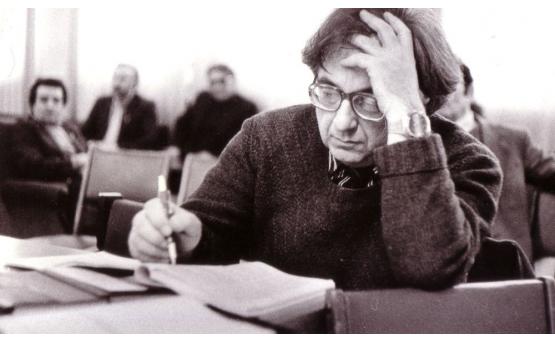

МАТЕРИАЛ «КОММЕНТАРИЕВ» ОКУТАН ОСОБОЙ АУРОЙ – ДУШЕВНЫМ ТЕПЛОМ ПЕРЕВОДЧИКА, знакомящего читателя и с фактами своей биографии. Он не раз упоминает о годах учебы в конце 70-х гг. в Москве на Высших литературных курсах при Союзе писателей СССР. Эти годы подарили ему знакомство и дружбу с поэтами разных республик, что оставило немалый след в его переводческом творчестве. Даже такая, казалось бы, сугубо личная черта натуры А. Налбандяна, как любовь к детективному жанру, отмечена в «Комментариях», поскольку там приводятся тексты адресованных ему писем Льва Овалова – писателя, стоявшего у истоков советского детективного жанра… В одном из писем 1990 года очень высоко оценен перевод стихотворения «Состраданье». «Комментарии» читаются с большим интересом.

Тексты переводов представлены в сборнике двумя разделами. Первый отведен переводам с армянского; второй – переводам с других языков, выполненным по подстрочникам. В первый раздел вошли тексты из целиком переведенных Налбандяном сборников классиков армянской поэзии И. Иоаннисияна, В. Терьяна, а также его переводы классиков, опубликованные в антологиях (переводы М. Пешикташляна, открывшие русскому читателю этого поэта) или в отдельных русских изданиях Даниэла Варужана, Мисака Мецаренца и др. Мне жаль только, что в «Состраданье» не вошел прекрасный перевод стихотворения Ваана Терьяна «Грусть», которым открывался его первый сборник – «Грёзы сумерек», и этот текст уже привнес в армянскую поэзию начала XX века совершенно новые ноты и мотивы, став как бы символом новизны терьяновской лирики:

Скользящей походкой, едва различима, прошла на закате.

Крылом предвечерья, ласкающей тенью в траве и цветах

Прошла эта дева – видение, призрак, – чьё белое платье

Мелькнуло и скрылось легко, точно ветер, умолкший в кустах.

И нежное что-то она прошептала в закатные дали –

Полям и деревьям, уже погруженным в туман, забытье.

Тот шепот горячий цветы сохранили и мне передали,

И трепетом тайным, священным наполнили сердце мое…

Немало в этом разделе и переводов поэтов разных поколений – современников переводчика. Кроме уже упомянутых Эдварда Милитоняна и Ованеса Григоряна, это Сильва Капутикян, Амо Сагиян, Людвиг Дурьян, Давид Ованес, Бабкен Симонян, Рачья Тамразян и др. Примечательно, что к каждому из этих поэтов переводчик находит свой ключ: он всегда проникает в суть их поэтического, образного, интонационного мышления и воссоздает особенности их поэтики в своих переводах. Один из наглядных примеров тому – уже процитированный перевод стихотворения Ованеса Григоряна. Приведем ешё строки Людвига Дурьяна:

Всё, что дам, я дам безвозвратно,

Мне не должен никто ничего.

Дам стократно, тысячекратно,

Мне не должен никто ничего.

Ну а туго в жизни придется –

Утешенье душе найдется:

Я давал, чтоб не брать обратно,

Мне не должен никто ничего.

ЧТО КАСАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ПО ПОДСТРОЧНИКАМ ПЕРЕВОДОВ ВТОРОГО РАЗДЕЛА СБОРНИКА, то А. Налбандян в своей аннотации подчеркнул, что они создавались «…в большинстве случаев при участии авторов, с их согласия и одобрения». В этот раздел вошли переводы грузинских, узбекских, чеченских, латышских и др. поэтов. В «Комментариях» переводчик не раз отмечает, что с тем или иным поэтом он познакомился, а зачастую и сблизился в годы совместной учёбы в Москве на Высших литературных курсах. Так что взаимопонимание между поэтом и переводчиком играло немаловажную роль. Знакомясь с этими переводами поэтов разных национальностей, нельзя не заметить, что А. Налбандян никогда не прибегает к искусственным приемам, которые сразу же бросаются в глаза и напоминают, что данный текст – перевод, а не оригинал. Он воссоздает подлинники естественным русским стихом, при этом давая читателю возможность почувствовать особенности поэтического мышления каждого переводимого автора. Вот стихотворение узбекского поэта Эркина Вахидова «Рассвет»:

Привстав на цыпочки и глянув

На мир, объятый темнотой,

Художник-солнце рой туманов

Развеял кистью золотой.

Одел – до кустика – долину

В зеленый, желтый, синий цвет,

Любовно оглядел картину

И так назвал её:

Рассвет.

А вот строки написанного свободным стихом стихотворения латышского поэта Арманда Мелналксниса «Бабушка»:

Бабушке моей

Девяносто пять.

…Ничего уже не понимает,

Ничего не помнит

Бедная моя бабушка.

И только

Когда по телевизору

Показывают фильм о войне

И в комнате

Раздаются взрывы, –

Она убегает на кухню

Прятаться от осколков.

В переводе нет рифмы. Но есть ритм. Есть глубокий подтекст. Значит, воссоздана поэзия…

В самом конце сборника «Состраданье» помещено послесловие поэта, переводчика, члена Международной академии литературы и искусства Гургена Баренца «Когда имя становится брендом». Завершается оно так: «Если где-нибудь когда-нибудь вам попадется на глаза стихотворный перевод за подписью Альберта Налбандяна, то можете быть спокойны за его высокое качество, за его точность и добротность, потому что имя переводчика – это бренд, это гарантия ювелирного мастерства, виртуозной, филигранной работы». К этим словам мне нечего прибавить. И я уверена, что «ветер ненасытного забвенья» никогда и никуда не «умчит с собой» строки, подписанные рукой Альберта Налбандяна, рожденные его удивительным талантом, душой и сердцем Ведь это и переводчик говорит с читателем словами Иоаннеса Иоаннисиана:

Я посвящаю вам свои простые строки,

Вам, о друзья мои, чьи чистые сердца

Надежду и любовь хранят в наш век жестокий

И веру в светлый день лелеют до конца…

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

-

2023-02-23 11:22

"Голос Армении" (в советские годы – "Коммунист") – самая активная из всех наших русскоязычных газет (а в постсоветские годы издавались еще "Новое время", "Урарту", "Эпоха", "Элитарная газета"), связанных с именем Левона Мкртчяна. И не только потому, что как автор он печатался прежде всего в этой газете. И о нем самом можно было немало прочесть на ее страницах.

-

2020-09-21 13:16

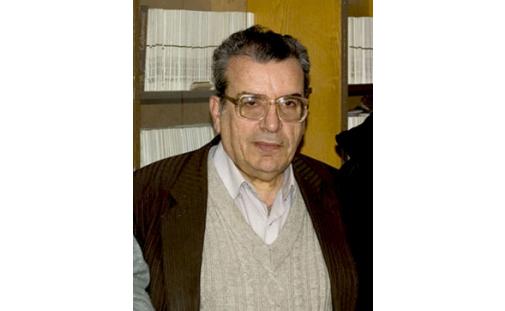

К 80-летию Альберта НАЛБАНДЯНА Самуил Маршак, известный мастер русского поэтического перевода, обобщил свой многолетний опыт переводчика в двух предложениях: "Перевод стихов невозможен. Каждый раз это исключение". Очевидно, он хотел сказать, что если перевод поэтического текста удается, то происходит чудо... Мое восприятие этих слов Маршака и подсказало заголовок статьи об Альберте Налбандяне, потому что его многолетний труд переводчика подарил читателям немало таких "исключений", то есть чудес, когда текст оригинала под его волшебным пером обретал новую, естественную, полнокровную жизнь.

-

2020-07-27 11:41

Очередное решение Министерства науки, образования, культуры и спорта Армении буквально ошеломляюще подействовало на многих армян, в том числе и на меня: оказывается, из школьной программы изымается предмет "армянская литература". Предмет будет называться просто "литература". Наверное, это уникальный случай в мировой истории человечества, ибо всегда в названии предмета указано, о какой именно литературе идет речь, ибо предмет "литература" как таковой вообще не существует.

-

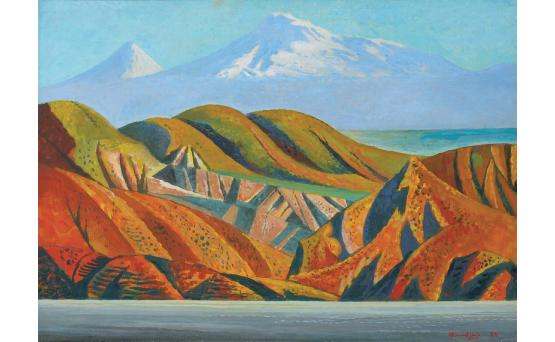

2019-01-14 11:47

18 декабря в Доме-музее Мартироса Сарьяна состоялось открытие выставки художника Генриха Сиравяна. Выставка приурочена к его 90-летнему юбилею. Юбилеи обычно отмечаются и при жизни людей, и после их ухода из жизни. И есть между этими юбилеями существенная разница. При жизни зачастую сам юбиляр - главный участник и организатор мероприятий. Подобные чествования, доставляющие немало хлопот, Сиравяна не интересовали: ведь они отрывали от творчества...