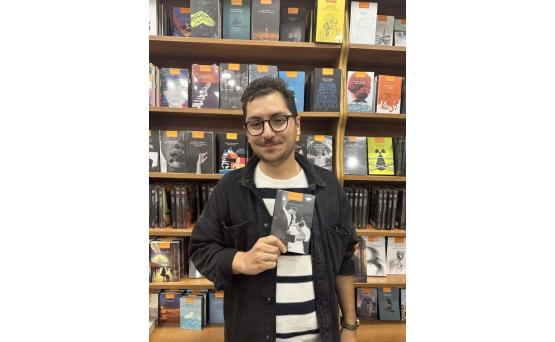

О ПАРАДЖАНОВЕ НА АНГЛИЙСКОМ

Джеймс СТЕФФЕН – профессор

университета Атланты, американский историк кино, специализирующийся на советском

и постсоветском кинематографе. Он автор первой англоязычной книги о Сергее ПАРАДЖАНОВЕ,

изданной осенью прошлого года в США и ставшей одним из популярных зарубежных исследований

о жизни и творчестве режиссера. The Cinema of Sergey Parajanov ("Кино Сергея

Параджанова") – так названа книга

Стеффена, раскрывающая широкой

аудитории феномен Параджанова.

Недавно Джеймс Стеффен побывал в Ереване, где в рамках международного кинофестиваля "Золотой абрикос" принял участие в мероприятиях, посвященных 90-летию маэстро Параджанова, и презентовал свою книгу. Это не первый визит американского киноведа в столицу Армении: здесь он работал с архивами в Музее Параджанова, общался с теми, кому довелось дружить и работать с этим талантливейшим мастером кино своей эпохи, собирал материал для своего будущего труда.

- С ТВОРЧЕСТВОМ СЕРГЕЯ ПАРАДЖАНОВА Я ПОЗНАКОМИЛСЯ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ НАЗАД, когда был студентом выпускного курса колледжа. Я был потрясен фильмом "Тени забытых предков", поскольку до этого никогда не видел на экране более красивой, трогательной и осмысленной истории. Это случилось в Лас-Вегасе, где я вырос и получил начальное образование. Затем я поступил в Университет Невады, где изучал историю искусств. Помню, однажды оператор Юрий Ильенко, снимавший картину "Тени забытых предков", посетил университет - он был дружен с одним из наших профессоров музыки. Я к тому времени уже видел пару фильмов Ильенко, но живое общение с человеком, работавшим с Параджановым, меня особенно вдохновило. Затем я посмотрел фильм "Цвет граната", еще более изумивший меня, а за ним и другие картины гения советского кино. Я был поражен не только самобытным творчеством этого режиссера, но и своеобразием его личности и стал шаг за шагом исследовать все, что было связано с ним.

- И каковы были

эти шаги?

- В течение долгих лет я изучал кинематограф России,

Украины, Грузии, выучил русский язык, научился читать на грузинском и

украинском языках, а также пытался исследовать восприятие Параджановым

окружающего мира, его отношение к советской действительности, понять причины

мощного воздействия его фильмов на публику. Чтобы найти ответы на волнующие

вопросы, мне приходилось много раз смотреть фильмы Параджанова – и популярные,

и мало известные широкому зрителю. Мне было интересно исследовать творчество

режиссера сквозь призму советских республик, в которых он жил и работал, -

Украины, Грузии, Армении. Сергей Иосифович пренебрегал правилами и советского

общества, и кинематографа и заплатил за это высокую цену. Будучи этническим

армянином, выросшим в мультикультурной

атмосфере Грузии, он стал одним из редких инновационных режиссеров послевоенного

советского кино. Параджанову удалось создать не очень много фильмов, но

большинство из них – чудесные,

живописные творения кинематографа, сотканные из элементов народного

искусства, живописи средневековой миниатюры, раннего кинематографа, пронизанные

эстетикой российских и европейских фильмов, манерой сюрреализма и, наконец,

культурными мотивами Украины, Грузии и Армении. Эту мозаичность творчества и личности Параджанова я и пытался

разобрать по полочкам. И в этом мне очень помог директор Ереванского музея

Параджанова Завен Саркисян.

- То есть

материалы для книги вы собирали в Ереване?

- Не только. Я бывал в Российском государственном архиве

литературы и искусства в Москве, изучал многочисленные документы киноцензуры

тех лет, а также другие источники в разных учреждениях Москвы, Киева, Тбилиси,

где хранилась информация о Параджанове. Я написал доклад о деятельности Сергея

Иосифовича – вообще я многократно обращался к его творчеству, писал статьи,

доклады, рецензии. В 2005 г. я получил степень доктора наук в Университете

Эмори, Атланта, защитив диссертацию на тему о визуальном стиле кино

Параджанова, использовании им в фильмах местного фольклора и традиционных культур. К вопросу я подошел

шире: специализируясь на советском кинематографе, я изучал его в целом и кино

советских республик в частности. Это позволило мне понять взаимодействие России

и других союзных республик на разных уровнях, в частности, на уровне культуры и

кинематографа, способность кинематографистов при общности идеологии снимать

национальное кино. В книге "Кино Сергея Параджанова" я затрагиваю и

этот аспект, который помог мне глубже прочувствовать то, чем жил и дышал

Параджанов-режиссер и Параджанов-человек. Я трижды посещал Ереван, где в

основном работал с архивами Музея Параджанова, любезно предоставленными мне

Завеном Саркисяном: без его помощи, уверен, я не смог бы довести до конца

эту работу.

- И о чем ваша книга?

- В этом труде представлен подробный обзор творческой

карьеры Параджанова-режиссера, рассмотрена его личность как армянина, выросшего

в Грузии, – стране, оказавшей, безусловно, большое влияние на эстетику его

фильмов. Отдельные главы посвящены ранним фильмам, которые Сергей Иосифович

снимал на Украине. Затем я обращаюсь к его международному прорыву в 1964 г.,

благодаря фильму "Тени забытых предков" рассматриваю его сложнейшую

работу "Цвет граната" (1969), переработанную и отредактированную вне

его воли и тем не менее ставшую шедевром мирового кино. Уверен, особый интерес

для читателя представят и главы о его нереализованных проектах 1970-х годов,

затем о его мировой славе, которую он

как бы закрепил такими картинами, как "Легенда о Сурамской крепости"

и "Ашик-Кериб". Не обойдена вниманием и драматическая история

конфликтов Параджанова с властями, что привело к его аресту и заключению в

1973-77 гг.

- Насколько

популярны фильмы Параджанова в США?

- В США, как и в других странах, есть не очень большая,

но особая аудитория любителей

творчества Параджанова. Есть также много профессиональных кинематографистов,

киноведов, критиков и иных специалистов кино, знающих и ценящих творчество и

личность Сергея Параджанова. Возьмем, к примеру, Скорсезе, студия которого

отреставрировала недавно картину "Цвет граната" – мы посмотрели эту

ее версию на открытии нынешнего "Золотого абрикоса". В США фильмы

Сергея Иосифовича можно найти в продаже

и на

- И последний

вопрос - о "Золотом абрикосе": как вы оцениваете наш кинофестиваль?

- Это самый приятный фестиваль из числа тех, на которых

мне доводилось бывать. Здесь происходит много интересных событий и мероприятий,

встречаются кинематографисты со всего мира. Как человеку, мне нравятся

дружеская среда и атмосфера гостеприимства, свойственная народам Армении и

Грузии. Как историку кино, мне интересна и программа фестиваля. На

"Золотом абрикосе" всегда много серьезных игровых картин не только из

США и Европы, но и необычных фильмов из бывших республик Союза, что редко

встретишь на других международных фестивалях, а также самобытных фильмов из

Ирана, Турции. И самое главное: организаторы "Золотого абрикоса"

всегда помнят великих режиссеров и кинематографистов прошлого и настоящего,

включают в программу ретроспективных показов лучшие работы самых талантливых

режиссеров разных стран и, в частности, Армении и постсоветских государств. Это

обеспечивает преемственность поколений в кинематографе, причем профессиональную

преемственность.

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

-

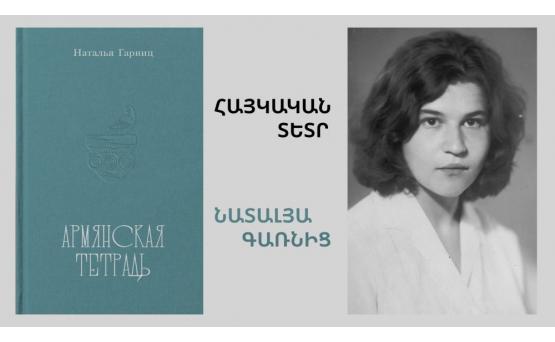

2025-07-17 10:35

В Доме-музее Арама Хачатуряна прошел вечер, открывший для армянской публики новые имена в сфере литературы, музыки и меценатства. Наталья ГАРНИЦ, Ральф КЕОЧКЕРЯН, Василий ПАСЕЧНИК – эти три незнакомые нам прежде фигуры объединились вокруг общего проекта «Армянская тетрадь» - по названию сборника стихов, презентация которого состоялась в хачатуряновской обители нашей столицы.

-

2025-07-14 11:15

В Ереване стартовал ХХII Международный кинофестиваль «Золотой абрикос». Торжественная церемония открытия состоялась в столичном Доме кино, который в последние годы заменил кинотеатр «Москву» в плане как показа большинства фестивальных фильмов, так и проведения знаковых мероприятий. В этом году открыть самый крупный праздник кино в Ереване было доверено одному из крупных представителей иранского кинематографа, опальному кинорежиссеру и сценаристу Джафару Панахи. Его последний фильм «Простая случайность», пару месяцев назад удостоившийся «Золотой пальмовой ветви» 78-го Каннского кинофестиваля, зажег экран МКФ «Золотой абрикос». Сам режиссер, несмотря на тяжелое душевное состояние из-за ирано-израильского конфликта нашел в себе силы приехать в Ереван, чтобы лично приветствовать своего зрителя.

-

2025-07-14 09:34

В последние годы в Азербайджане сформировалось конкретное, отнюдь не доброжелательное отношение к памятникам Великой Отечественной войны, которые планомерно уничтожаются, словно этой страницы в жизни азербайджанцев и не было. После 44-дневной Арцахской войны 2020 г. и особенно после изгнания армян из Арцаха в сентябре 2023 г. мемориалы, установленные на территории Нагорного Карабаха в честь победы над фашизмом, оказались под прицелом. Всевозможные организации, в том числе и международные, постоянно отслеживают ситуацию с культурным наследием на временно оккупированной Азербайджаном земле Арцаха. Согласно данным отчетов, то в одном, то в другом уголке страны полностью или частично разрушается ее наследие разных эпох, от древних храмов до мемориалов, воздвигнутых после Великой Отечественной войны и уже в период независимости Нагорного Карабаха в честь национальных героев. Делается это, по мнению экспертов, с разными целями: с одной стороны, чтобы уничтожить армянский след с исконно армянской земли, а с другой, - чтобы стереть память о героическом прошлом в умах и душах нового поколения.

-

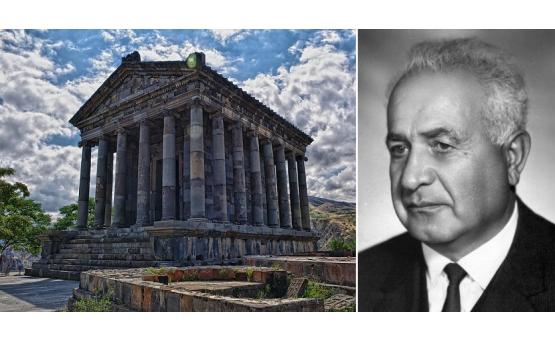

2025-07-12 10:43

Выставка к 115-летию Александра Саиняна У известного армянского архитектора Александра Саиняна было две дочери, однако друзья и коллеги называли его отцом троих детей. Третьим и, пожалуй, самым любимым его ребенком был красавец Гарни – единственный сохранившийся на территории Армении языческий храм, который своим вторым рождением обязан именно Саиняну.

ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ

-

2025-01-30 10:32

Законопроект "О дополнениях и изменениях в законе РА об основах культурного законодательства" вызвал очередной девятый вал возмущения. В нем предлагается заменить слово "Национальный" в названиях очагов культуры, пребывающим в этом статусе, на "Общегосударственный". Волна возмущения заставила давать по этому поводу объяснения как депутатов НС, инициировавших поправки в законе, так и министра ОНКС. Согласно этим объяснениям, в названии соответствующих учреждений культуры слово "Национальный" остается - "Общегосударственным" становится их официальный статус, а название - пусть себе! Словом, история мутная. Председатель Совета директоров театров и концертных организаций, заслуженный деятель искусств Рубен БАБАЯН уверен, что в законопроекте гораздо больше подводных течений, чем тезис об отмене слова "национальный", которой формально не будет.

-

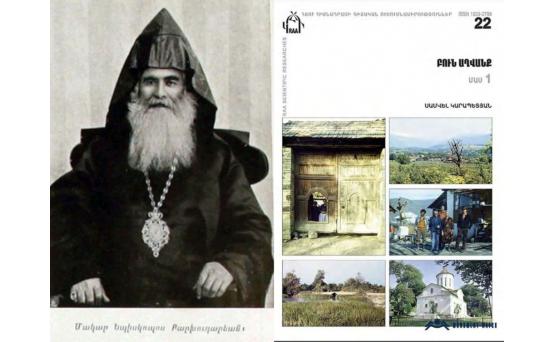

2025-01-20 10:18

«Столь беспечны и равнодушны мы, что не знаем даже, какие древности, оставленные нам в наследие предками, имеются на нашей родине, не знаем, какая память об исторических древностях скрывается в окружающих нас горах, ущельях и лесах, не знаем, какие надписи, освещающие темные места нашей национальной истории, сохранились на стенах разрушенных ныне монастырей и церквей, часовен и пустынь, на хачкарах и плитах надгробных, в памятных записях пергаментных рукописей. Пользу от нашего равнодушия извлекают чужаки», - так начинается книга-исследование епископа Армянской Апостольской Церкви, путешественника, писателя, этнографа, археолога и педагога Макара Бархударянца.

-

2024-11-26 10:48

"Табель армянских нахараров" История пишется каждый день и каждый час общими усилиями. Конечно, тем, кто расположился повыше в социальной лестнице, дано больше, и от них зависит многое. Но и современники с более скромными возможностями не должны увиливать от ответственности, сваливая все на оказавшихся у руля. А вообще-то всем нам надо хорошо знать свою историю. Чтобы совершать поменьше ошибок.

-

2024-10-15 10:40

Издательство «Антарес» представило отечественным читателям книгу «Бункер» молодого, но уже известного грузинского писателя Ивы Пезуашвили. Роман переведен на армянский язык и был презентован на днях в книжном магазине «Даран» Еревана в присутствии самого автора, переводчика Ани Астатурян, редактора книги Аркменика Никогосяна, а также посла Грузии в Армении Георгия Шарвашидзе.