АРМЯНСКИЙ КОРПУС И СОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ

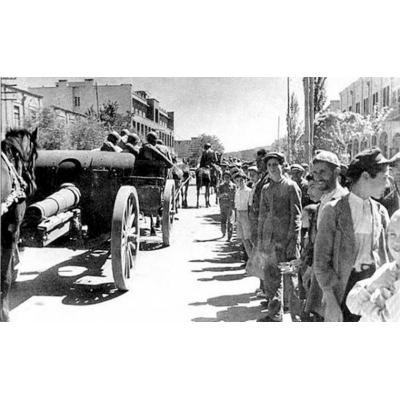

100 лет назад в мае 1918 года в ряде оборонительных и наступательных операций части Армянского корпуса отбросили турок от Эривани и ряда других местностей Армении, заставив, таким образом, османские власти заключить какой-никакой, но все же мирный договор с провозглашенной 28 мая Республикой Армения.

"Похабный" Брестский мир на время положил конец военным действиям на европейских фронтах России. Подчеркнем: временно положил конец боевым действиям путем предательства большевиками союзников России по Антанте и капитуляции перед противником, который получал огромные территории России со значительной частью ее населения и большей частью промышленности.

ОДНАКО В ЗАКАВКАЗЬЕ, ОТОРВАННОМ ОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, обстановка складывалась иначе. Когда кровавый Троцкий объявил в Брест-Литовске свою знаменитую формулу: "ни войны ни мира, армию распустить", это стало фактическим срывом переговоров, и, следовательно, ранее заключенного перемирия.

Османская Турция давно жаждала реванша на Кавказском фронте, где русская армия заняла большую часть Турецкой Армении, но потом развалилась и ушла с фронта. Уже через 2 дня после заявления Троцкого, 12 февраля 1918 года, она начала наступление на линии соприкосновения. Тем самым были нарушены ранее достигнутые договоренности о перемирии, в соответствии с которыми каждая из сторон в случае срыва переговоров могла начать боевые действия только через 7 дней (Германия, кстати, выполнила эти договоренности, начав наступление на Петроград ровно через семь дней после безумной выходки Троцкого и иже с ним.)

Поскольку переговоры велись в Бресте без участия представителей Закавказья и за их спиной, то большевистские выходки отразились наиболее негативно именно на судьбе последнего.

Как мы говорили, русская армия покинула фронт, при этом не обошлось без потерь: в январе 1918-го тюрко-татарские националисты устроили массовые нападения на возвращавшихся с фронта русских солдат близ станций Шамхор и Далляр, где было убито и ранено до 6 тысяч солдат. Таким образом, предки нынешних азербайджанцев еще до нарушения Турцией перемирия открыто солидаризировались с противником России и ударили по ней с тыла.

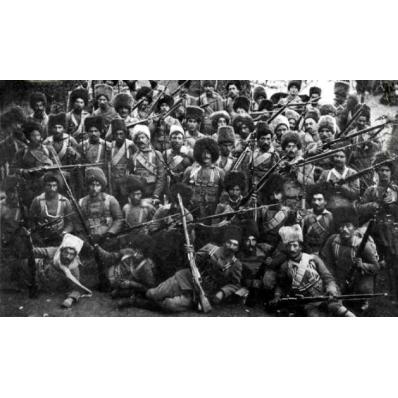

Единственной реальной силой, которая противостояла туркам на Кавказском фронте, стал Армянский корпус, начавший формироваться еще при Временном правительстве. Был создан также и Грузинский корпус, но преобладавшие в тогдашнем руководстве Закавказья грузинские меньшевики не желали воевать с Турцией за армянские территории, а потом и за свои (сдача без боя Батума), приглашая Германию в качестве гаранта Грузии. Именно поэтому грузинские войска большей частью просто отходили на восток, оставляя позиции за позициями, город за городом.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЕДИНСТВЕННОЙ СИЛОЙ, КОТОРАЯ ОКАЗЫВАЛА СОПРОТИВЛЕНИЕ ТУРКАМ, БЫЛ АРМЯНСКИЙ КОРПУС. Как писал впоследствии замначальника германского Генштаба Людендорф, только армяне воевали против Турции после ухода русской армии в начале 1918 г. и на восемь месяцев задержали захват Баку.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЕДИНСТВЕННОЙ СИЛОЙ, КОТОРАЯ ОКАЗЫВАЛА СОПРОТИВЛЕНИЕ ТУРКАМ, БЫЛ АРМЯНСКИЙ КОРПУС. Как писал впоследствии замначальника германского Генштаба Людендорф, только армяне воевали против Турции после ухода русской армии в начале 1918 г. и на восемь месяцев задержали захват Баку.

В советское время эта тема была глубоко табуирована, и даже в Армении были запрещены соответствующие исследования. Конкретную информацию заменяли идеологические штампы вроде тех, что "дашнакские отряды трусливо бежали", а "революционно настроенные армянские крестьяне и ополченцы оказывали сопротивление туркам".

Отдельные книги, изданные за рубежом, были под запретом и доступны лишь узкому кругу имеющих служебный доступ в спецфонды ряда научных библиотек исследователей.

Так, например, изданная в 1927 году в Париже на французском языке книга генерал-майора Гавриила Корганова (Горганяна) "Участие армян в мировой войне на Кавказском фронте. 1914-1918", ставшая наиболее подробным исследованием боевых действий Армянского корпуса и других армянских частей на территории Закавказья в 1918 году, в Советском Союзе также была под запретом. Первый ее перевод и издание на русском языке были осуществлены в Москве в 2011 году в частном порядке (перевод и редактура осуществлены Юрием Пирумяном, Эммануилом Долбакяном и Арсеном Мелик-Шахназаровым).

Но даже исследователи, имевшие доступ к тем или иным материалам и даже ссылавшиеся на них в своих работах, вынуждены были придерживаться существовавших жестких идеологических установок.

Вот, например, что писал известный советский историк Евгений Лудшувейт в своей известной книге "Турция в годы Первой мировой войны 1914-1918 гг. Военно-политический очерк" (Издательство Московского университета, 1966 г.) о сражении частей Армянского корпуса с турецкими силами в районе Караклиса (нынешний Ванадзор):

"19 мая передовые турецкие части появились на Спитакских высотах в 20 км от Караклиса, а 21 мая завязали авангардные бои. В то время как дашнакские маузеристы и хумбапеты позорно бежали из Караклисского, Дилижанского и Казахского уездов, крестьяне и рабочие, а также скопившиеся в районе Караклиса армянские беженцы из Карса, Александрополя и других районов, оккупированных турецкими войсками, стали формировать вооруженные дружины. Ядром их явились демобилизованные революционные солдаты, выходцы из указанных выше уездов. Руководили отрядами местные большевики Мисак Геворкян, Мамбре Каракаш и др. К народным дружинам примкнули и некоторые национальные части и подразделения, оставшиеся верными своему народу. В общем, к 23 мая народные дружины насчитывали 7 тыс. бойцов при 20 пулеметах и 10 орудиях, а наступавшие турецкие войска – около 10 тыс. солдат и офицеров при 40 пулеметах и 70 орудиях ("Кавказское слово", 12.06.1918 г. Тифлис)".

И буквально на следующей странице: "11-я Кавказская дивизия успеха не имела, хотя она всего лишь подверглась "нападению со стороны крестьян, вооруженных топорами".

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧИТАТЕЛЮ НЕПОНЯТНО: ТАК КТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ОСТАНОВИЛ регулярную турецкую дивизию, усиленную отдельными частями и иррегулярной курдо-мусульманской кавалерией? То ли регулярные армянские части, то ли "вооруженные дружины из демобилизованных революционных солдат", то ли "крестьяне с топорами"? И кто тогда обслуживал пулеметы и орудия?

О Сардарапате Лудшувейт упоминает:

"22 мая 1918 г. турецкие части в районе Сердарабада (между Камышлу и Сердарабадом) подверглись нападению крестьянских партизанских отрядов, объединившихся с частями дашнакско-армянских вооруженных сил.

… до 26 мая, в течение пяти дней, дружины трудящихся Армении на подступах к Эривани героически сражались против турецких войск и иррегулярных отрядов".

Широко используются штампы насчет "капитулянства дашнакских правителей", и даже неправильно понятые автором термины вроде "хумбапета": "отряд полковника Мореля, имевшего 1200 солдат и офицеров бывшей царской армии и около 1 тыс. хумбапетов (армянских добровольцев-дружинников)".

Между тем, хотя советская, в том числе и армянская советская историография полностью замалчивала факт существования Армянского корпуса как осколка Императорской русской армии с кадровыми генералами и офицерами во главе, сами авторы подобных работ часто и вынужденно "оговаривались".

Тот же Лудшувейт, например, когда упоминает следующие факты:

"Сверхуказанных соединений и частей при армянских национальных формированиях в начале 1918 г. находился еще добровольческий отряд численностью в 300-400 русских офицеров бывшей царской армии, которым командовал полковник Ефремов, в дальнейшем участвовавший в боевых операциях; отряд Ефремова оставался в составе армянских национальных частей до апреля 1919 года, когда большая часть служивших в нем офицеров перешла в Добровольческую армию Деникина. Кроме отряда Ефремова в крепости Эрзерум находился отряд полковника Твердохлебова, состоявший из 400 русских офицеров-монархистов".

ИНТЕРЕСНЫЙ, КСТАТИ, МОМЕНТ: ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ОФИЦЕРСКИЙ добровольческий отряд был создан отнюдь не весной 1918-го белыми добровольцами Корнилова на Дону и Кубани, а на русском Кавказском фронте, под Эрзинджаном и Эрзерумом, зимой 1918-го. Многие русские офицеры остались тогда на фронте, разделяя судьбу своих боевых товарищей-армян, часть из них поступила во вновь созданные части Армянского корпуса; сверх того был сформирован и отдельный добровольческий офицерский отряд Ефремова.

ИНТЕРЕСНЫЙ, КСТАТИ, МОМЕНТ: ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ОФИЦЕРСКИЙ добровольческий отряд был создан отнюдь не весной 1918-го белыми добровольцами Корнилова на Дону и Кубани, а на русском Кавказском фронте, под Эрзинджаном и Эрзерумом, зимой 1918-го. Многие русские офицеры остались тогда на фронте, разделяя судьбу своих боевых товарищей-армян, часть из них поступила во вновь созданные части Армянского корпуса; сверх того был сформирован и отдельный добровольческий офицерский отряд Ефремова.

В последние месяцы мы опубликовали в нескольких частях воспоминания маршала Ивана Баграмяна, прошедшего боевой путь Первой мировой как в русской армии, так и в Армянском корпусе и армянской армии - от Персии до Кавказского фронта.

Воспоминания об Армянском корпусе и его боевом пути зимой - весной 1918-го , напомним, появились лишь в ереванском издании мемуаров прославленного маршала. Местами они подвержены идеологическому налету коммунистического периода, без этого, вероятно, они просто не были бы пропущены советской цензурой. Но к чести маршала идеологические посылы были минимальны, и они никак не сказались на оценке реальных исторических событий и характеристиках, данных автором Армянскому корпусу, его солдатам и офицерам.

Это было первое столь полное исследование в Советском Союзе об Армянском корпусе, тем более сделанное непосредственным участником событий и изданное на русском языке. Книга, как уже говорилось, была издана в Ереване огромным по республиканским меркам и немалым даже по советским тиражом - 100 тысяч экземпляров.

Безусловно, издание в 1979 году воспоминаний И. Баграмяна с включением в них рассказа о событиях Первой мировой, и особенно об Армянском корпусе было серьезным идеологическим прорывом в советской историографии, все еще пребывавшей тогда в рамках идеологических штампов и фальсификаций.

В постсоветское время, когда идеологические шоры были отброшены, появились новые исследования, прежде всего в Армении.

В России же наиболее подробным военно-научным анализом боевых операций Армянского корпуса в мае 1918 года стала глава "Сардарапат" в монографии многократно известного русского историка Валерия Шамбарова "За Веру, Царя и Отечество" (в последнем издании работа называется "Последняя битва Императоров").

Александр АНДРЕАСЯН

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

-

2025-07-15 11:16

"Когда контроль над Мегри будет передан частной компании, например, американской, Турция может стать владельцем этой компании, - пишет на своей странице в Фейсбук доктор политологии Артур Хачикян. - Это можно сделать, купив акции компании, передав управление этой компанией турецкой стороне, то есть сделав эту самую компанию частью более крупной турецкой компании, заключив контракт между этой компанией и турецким правительством и многими другими способами. Когда подобное будет сделано, Турция станет владельцем Мегри и турки будут иметь право защищать его военной силой.

-

2025-07-14 10:07

«Новые статистические данные свидетельствуют о том, что деиндустриализация Армении продолжается, - пишет на своей странице в Фейсбук доктор политических наук, специалист по энергетике Ваге Давтян.

-

2025-07-11 14:28

С 4 по 6 июля 2025 года в Ванадзоре прошел «Tech Week Vanadzor 2025». Ардшинбанк, придерживаясь своей стратегии инновационных подходов, принял участие в мероприятии.

-

2025-07-10 18:29

«Турция официально вошла на территорию Армении. Она никогда не уйдет и постепенно «переварит» Армению, – пишет на своей странице в Фейсбук доктор политологии Артур Хачикян.

ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ

-

2025-02-26 10:37

Есть в армянском языке прекрасное слово гордзарар (գործարար), что в дословном переводе значит – созидать дело. Аналогичный термин на русском – предприниматель – имеет несколько иную смысловую нагрузку, с акцентом больше на предприимчивость, нежели созидание. В любом случае, говоря об успешном предпринимателе или гордзараре, мы мысленно представляем человека с фанатичной дисциплиной, идеями, поражающими своей смелостью и креативностью, ну и конечно же (а как без них!) – амбициями N-го уровня.

-

2025-02-01 10:47

"ЛЮДИ СОЛНЦА" - так называется спектакль, поставленный Рузанной Хачатрян по повести Эрмине Авагян, премьра которого состоялась на сцене Театра музыкальной комедии им. Пароняна. И вдруг оказалось, что память об Арцахе - это не только трагедия тысяч отнятых жизней, растоптанная победа и боль утраты Родины. Память об Арцахе - это о жизни, о людях, несущих в себе солнце, которое всходит, заходит и стремится к месту своему над вечными горами и которое еще непременно взойдет для тех, кто хранит в себе и это солнце, и эти горы, и эту землю.

-

2024-11-25 10:29

В Ереване в Национальном музее-институте архитектуры имени Александра Таманяна проходит Международная филателистическая выставка, посвященная истории почты. В экспозиции выставлены марки и почтовые открытки из шести стран – Армении, США, Германии, России, Беларуси, Молдовы. Наша страна представлена несколькими стендами, отражающими как досоветский период, так и последующие годы, а также современные реалии и достижения видных соотечественников, разбросанных по всему миру. За каждой маркой, открыткой и полиграфическим изданием - целая эпоха. Можно сказать, это краткий экскурс в нашу историю.

-

2023-11-24 10:25

О чем рассказывают деньги 25 ноября в Музее истории Армении откроется новая выставка под названием «Драм в Армении: времена и отношения», посвященная 30-летию национальной валюты Армении.