СЛАВНЫЙ РОД АБАМЕЛЕК

Род, о котором пойдет речь, по армянским меркам не столь древний, его представители переселились в Грузию при царе Александре I, то есть о нем должно быть практически все известно. О времени переселения известно из прошения 1894 г. об утверждении герба князя Семена Семеновича Абамелек-Лазарева, в котором написано, что их род происходит "от древних князей Мариобизских Агдзенских, переселившихся из Курдистана в 1421 г.", что подтверждается грамотой царя Ираклия. Родоначальником считается священник тер Шмавон. Но кто он? В роду имелось несколько священников с именем Шмавон или Симеон, а в русифицированном варианте Семен.

ПО ПРЕДАНИЮ, КОТОРОЕ ПРИВОДИТСЯ В ИСТОЧНИКАХ, начиная с энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, род Абамелик получил княжеское достоинство тавади от Ираклия II, царя Картли-Кахетинского царства в связи со свадьбой его внука царевича Давида Георгиевича Багратиони и дочери тер Шмавона Еленой Семеновной, состоявшейся 8 января 1800 г.

В упоминании имеется ряд несоответствий. Первое: Ираклий II умер 11 января 1798 г., т.е. за два года до упомянутой свадьбы. Согласно прошению, о котором говорилось выше, 29 марта 1788 года Шмавон-ага, сын Огана получил от царя Ираклия II княжеское достоинство, а 1 марта 1794 г. той же чести удостоился старший брат Абел. Другой источник утверждает, что 29 марта 1788 г. сам Оган тер Шмавон и его трое сыновей Абел, тер Грикур и Шмавон-ага получили не только княжеский титул, но и новую фамилию Абамелик (Абамелек). Разница, конечно, есть, но, так или иначе, княжеское достоинство получено: а) от Ираклия II, царя Картли-Кахетинского царства; б) не в связи со свадьбой царевича с дочерью Тэр-Шмавона.

Но и тут в связи с обретением новой фамилии имеется неувязка. Дело в том, что еще в 50-60-х гг. XVIII в. один из представителей рода, махтеси тер Абраам, будучи протоиереем церкви Мугни с 1751 г. в дарственной на серебряном складне, в котором хранились три креста с мощами святых Якова, Лукиана и Феодора, подписался "махтеси тэр Абраам Абимеликянц". То есть фамилия Абамелик скорее дарована роду царем Картли Теймуразом II, а не его сыном - царем Картли-Кахетинского царства Ираклием II. А церковь Мугни и есть та обитель, где слкжили священники этого рода. Во время нашествия на Тифлис Ага-Мухаммед-хана в 1795 г. по сравнению с остальными церквами Мугнинская церковь пострадала меньше остальных, поскольку протоиерею Григорию тер Шмавоняну, сыну Огана, рискуя жизнью, удалось спасти то, что находилось в одном из тайников церкви. А вот, что пишет неизвестный археолог о представителях рода, описывая Мугни: "4 августа 1837 г., описание церквей армянского вероисповедания в Тпхисе, число коих 22" из книги "Описание старины Тпхиса и Сомхети" (1837 г.). "Третья. Рядом с дворцом князей Бебутовых имеется купольная церковь во имя Св. Георгия именуемая Мугни… В этой церкви содержатся мощи святого Георгия. … В пяти саженях находится купольная церковь, именуемая Малая Мугни, издавна построенная на средства тер Шмавонов, которые ныне князьями Абимеликами называются".

Сложив мозаику, получим следующую картину. Дети и внуки родоначальника тер Шмавона, построившие в Тифлисе церковь Мугни, поколениями были в ней священниками. Младший из сыновей тер Шмавона - Охан получил княжеское достоинство тавади, что распространилось на трех сыновей Абела, тер Грикора и Шмавона-ага.

В ДАННОЙ СТАТЬЕ МЫ ПРЕДСТАВИМ ЛИШЬ ОДНУ ИЗ ВЕТВЕЙ рода Абамеликов, идущую от Шмавона-ага, в русской огласовке упоминаемого как Соломон-ага или Семен.

В ДАННОЙ СТАТЬЕ МЫ ПРЕДСТАВИМ ЛИШЬ ОДНУ ИЗ ВЕТВЕЙ рода Абамеликов, идущую от Шмавона-ага, в русской огласовке упоминаемого как Соломон-ага или Семен.

У последнего было шесть сыновей и одна дочь – Егине (Елена), которая вышла замуж за царевича Давида Георгиевича, который, взойдя на трон, оставался там всего двадцать дней (28.12.1800 – 18.01.1801). После чего царство было упразднено и вошло в состав Российской империи, а 12.09.1801 Давид XII вместе с семьей был выслан в Россию.

Елена Семеновна Багратион, урожденная Абамелек 30 марта 1812 г. стала кавалерственной дамой, будучи награжденной малым крестом ордена Святой Екатерины. Она умерла в Санкт-Петербурге и похоронена в Федоровской церкви Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Впоследствии надгробный памятник перенесен в Лазаревскую усыпальницу на Лазаревском кладбище (ныне некрополь XVIII в.). На памятнике написано: "ПРАХУ ГРУЗИНСКОЙ ЦАРЕВНЫ ЕЛЕНЫ СЕМЕНОВНЫ Посвещается сей памятникъ родными братьями Ея Князьями АБАМЕЛЕКЪ, въ изъявление сердечной любви, признательности и преданности къ Христианскимъ Ея добродетелямъ, 1836 года".

Упомянутые братья были офицерами российской армии. Поступив на службу в разное время из-за разницы в возрасте, они дослужились до разных чинов.

Младший из братьев, Александр Семенович, служа в лейб-гвардии Гусарском полку, участвовал в Отечественной войне (1812) и в заграничном походе (1813-1815), дослужился до гвардии штабс-ротмистра, выйдя в отставку, был кавалером ордена Св. Анны II ст. В браке с дочерью тираспольского помещика, коллежского советника, дворянина Павла Петровича Туманова Елизаветой имел сына Павла, вступившего в службу унтер-офицером в Гусарский полк, но уволившегося по прошению корнетом и дослужившегося до чина надворного советника, в должности камер-юнкера двора. Став кавалером ордена Св. Станислава II ст. с императорской короной, он сменил вероисповедание на православное. Был предводителем дворянства Тираспольского уезда Херсонской губернии и почетным мировым судьей Тираспольского судебного мирового округа. У Павла Александровича, в браке с Курдимановой Марией Петровной были четыре дочери и сын Александр Павлович, который служа в лейб-гвардии в Гродненском гусарском полку дослужился до звания штабс-ротмистра. В браке с Гижицкой Анной Ивановной имел двух дочерей и сына Павла, дослужившегося до гвардии штабс-ротмистра.

БРАТ ПОСТАРШЕ, ПЕТР СЕМЕНОВИЧ служил в Тенгинском мушкетерском полку, став командиром эскадрона в лейб-гвардии Гусарском полку, как и младший брат участвовал в Отечественной войне (1812) и в заграничном походе (1813-1815) дослужился до звания полковника, был кавалером ордена Св. Владимира IV ст.

БРАТ ПОСТАРШЕ, ПЕТР СЕМЕНОВИЧ служил в Тенгинском мушкетерском полку, став командиром эскадрона в лейб-гвардии Гусарском полку, как и младший брат участвовал в Отечественной войне (1812) и в заграничном походе (1813-1815) дослужился до звания полковника, был кавалером ордена Св. Владимира IV ст.

Младший из средних братьев, Георгий Семенович поступил на службу в 1808 г., участвовал в Отечественной войне (1812), упоминался в документах в звании капитана и в качестве уездного предводителя дворянства, был Подольским совестным судьей и кавалером ордена Св. Станислава II ст.

Старший из средних братьев, Захарий Семенович, дослужившись до гражданского чина надворного советника, периодически исправляя губернаторскую должность, был кавалером ордена Св. Анны II ст. и владел совместно с братьями 724 душами в Балтском повете Подольской губернии.

Последние упомянутые трое братьев, будучи холостыми, наследников не имели. Старший из братьев, Иван Семенович владел вместе с братьями землями в Каменец-Подольской губернии, пожалованными Павлом I в 1799 г. На службу он поступил в 1798 г. Был начальником арсеналов в Киеве и Петербурге, отправлен к прусскому королю Фридриху Вильгельму III, усовершенствовал литье пушек, за что пожалован был от обоих государей наградами и при лестных высочайших рескриптах орденами. Участвовал в русско-французской (1805-1807), Отечественной (1812) войнах и в заграничном походе (1813-1815). Дослужившись до звания генерал-майора лейб-гвардии артиллерии, был кавалером ордена Св. Анны I ст. Похоронен в Санкт-Петербурге в церкви Воскресения на армянском Смоленском кладбище. В 1936 г. надгробный памятник перенесен в Музей городской скульптуры, в Благовещенскую церковь-усыпальницу Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. В браке с некой Софьей Егоровной имел одну дочь.

ВТОРОЙ БРАТ ПО СТАРШИНСТВУ, Давид Семенович вступил в службу одновременно со старшим братом, но, в отличие от него, в лейб-гвардии Гусарский полк, а через 14 лет стал командиром этого полка, затем командиром Таганрогского уланского полка, Борисоглебского уланского полка, а потом командиром 2-й бригады 2-й уланской дивизии. За время службы был участником русско-французской и Отечественной войн и заграничного похода (1813-1815). Во время похода в начале ноября 1813 г. под Красным взял в плен 175 солдат вражеской армии. Дослужился до звания генерал-майора (11.04.1821). Уйдя в отставку (1824-1826), обосновался в Москве в Басманной части, но вскоре был назначен командиром резервной бригады 4-го резервного кавалерийского корпуса (1826-1829).

ВТОРОЙ БРАТ ПО СТАРШИНСТВУ, Давид Семенович вступил в службу одновременно со старшим братом, но, в отличие от него, в лейб-гвардии Гусарский полк, а через 14 лет стал командиром этого полка, затем командиром Таганрогского уланского полка, Борисоглебского уланского полка, а потом командиром 2-й бригады 2-й уланской дивизии. За время службы был участником русско-французской и Отечественной войн и заграничного похода (1813-1815). Во время похода в начале ноября 1813 г. под Красным взял в плен 175 солдат вражеской армии. Дослужился до звания генерал-майора (11.04.1821). Уйдя в отставку (1824-1826), обосновался в Москве в Басманной части, но вскоре был назначен командиром резервной бригады 4-го резервного кавалерийского корпуса (1826-1829).

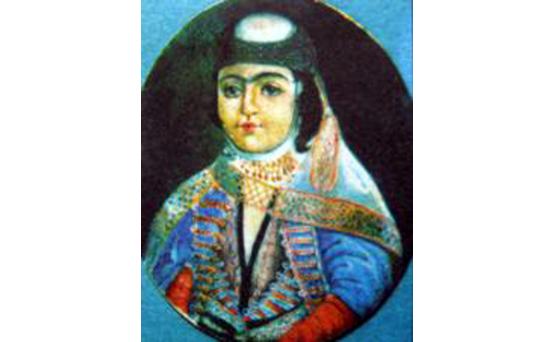

Давид Семенович окончательно ушел в отставку кавалером ордена Св. Анны I ст., имея кроме того прусский орден Пур ле Мерит (1807), а так же военный орден Св. Георгия IV ст. (1808), полученный "В воздаяние отличнаго мужества и храбрости, оказанных в сражении против французских войск 2 июня при Фридланде, где, приняв после полковника Загряжского команду над эскадроном, при оттеснении линии нашей превосходными неприятельскими силами бросился вперед и остановил его стремление, ободряя личною неустрашимостию подчиненных к поражению неприятеля; сверх того вместе с штабс-ротмистрами Бороздиным и Забелиным много вспомоществовал к отбитию взятых неприятелем трех пушек Воронежского мушкетерского полка и в освобождении от плена захваченного подполковника Свечина". В Крапивенском уезде Тульской губернии он владел 194 душами крестьян. В браке с Мариам, дочерью Екима Лазаревича Лазарева – основателя московского Лазаревского института восточных языков, имел восьмерых детей: пять дочерей – Анна (1814), Екатерина (1817), Мария (1819), Елисабет (1825), Софья (1828) - и троих сыновей – Семен (1815), Иоаким (1822), Артемий (1823). Похоронен в Санкт-Петербурге, в церкви Воскресения на армянском Смоленском кладбище. Портрет князя, написанный неизвестным автором, находится в экспозиции Новгородского государственного объединенного Музея-заповедника.

Продолжение следует

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

-

2021-05-26 09:56

4 мая 2021 г. на азербайджанском пропагандистском ресурсе появилась статья "Армяне пытаются выдать Православную церковь в Шуше за свою - ПРОВОКАЦИЯ - ФОТОФАКТЫ". В подобном духе азербайджанская пропаганда вещает и в более ранней статье - от 21 января 2021 г.: "В Шуше никогда не было армянских церквей - ФАКТЫ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА". Пропагандистский вброс основан, в частности, на фотоснимках, которые были сделаны после того, как в 1920 году в Шуши была совершена резня армян и местные кавказские татары (так при царе называли азербайджанцев) снесли легкий остроконечный металлический купол собора Казанчецоц вместе с установленным на нем крестом. А до освобождения Шуши 9 мая 1992 г. потомки тех же вандалов снесли крест и с каменного купола колокольни, расположенной перед собором.

-

2016-12-08 12:46

или Путь информационной утки Несколько дней назад в СМИ появилось любопытное сообщение, которое подтолкнуло автора провести маленькое расследование, а затем, выдержав паузу, ознакомить читателя с результатами.

ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ

-

2025-02-26 10:37

Есть в армянском языке прекрасное слово гордзарар (գործարար), что в дословном переводе значит – созидать дело. Аналогичный термин на русском – предприниматель – имеет несколько иную смысловую нагрузку, с акцентом больше на предприимчивость, нежели созидание. В любом случае, говоря об успешном предпринимателе или гордзараре, мы мысленно представляем человека с фанатичной дисциплиной, идеями, поражающими своей смелостью и креативностью, ну и конечно же (а как без них!) – амбициями N-го уровня.

-

2025-02-01 10:47

"ЛЮДИ СОЛНЦА" - так называется спектакль, поставленный Рузанной Хачатрян по повести Эрмине Авагян, премьра которого состоялась на сцене Театра музыкальной комедии им. Пароняна. И вдруг оказалось, что память об Арцахе - это не только трагедия тысяч отнятых жизней, растоптанная победа и боль утраты Родины. Память об Арцахе - это о жизни, о людях, несущих в себе солнце, которое всходит, заходит и стремится к месту своему над вечными горами и которое еще непременно взойдет для тех, кто хранит в себе и это солнце, и эти горы, и эту землю.

-

2024-11-25 10:29

В Ереване в Национальном музее-институте архитектуры имени Александра Таманяна проходит Международная филателистическая выставка, посвященная истории почты. В экспозиции выставлены марки и почтовые открытки из шести стран – Армении, США, Германии, России, Беларуси, Молдовы. Наша страна представлена несколькими стендами, отражающими как досоветский период, так и последующие годы, а также современные реалии и достижения видных соотечественников, разбросанных по всему миру. За каждой маркой, открыткой и полиграфическим изданием - целая эпоха. Можно сказать, это краткий экскурс в нашу историю.

-

2023-11-24 10:25

О чем рассказывают деньги 25 ноября в Музее истории Армении откроется новая выставка под названием «Драм в Армении: времена и отношения», посвященная 30-летию национальной валюты Армении.