А ТЕПЕРЬ - СОЛЖЕНИЦЫН!

Кто из русскоязычных представителей старшего поколения не читал повести Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича"? Нам он был близок еще и потому, что помимо всесоюзной сталинской "командировки" в места не столь отдаленные в 1937 году многим армянам пришлось в 1949-м испытать все прелести ссылки в Алтайский край. Возможно, и этот фактор сыграл свою роль при выборе героя очередной, ереванской, четырнадцатой (!) Международной научно-практической конференции по сквозной теме "Русские классики: русская и национальные литературы".

3-5 ОКТЯБРЯ, В ГОД 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА, исследователи творчества писателя из России, Словакии, Японии, Литвы, Грузии и Армении выступили с докладами и сообщениями в Ереване и Ванадзоре. На открытии ректор Ереванского госуниверситета языков и социальных наук им. Брюсова К.В.АРУТЮНЯН пожелала всем успешной работы, было оглашено приветствие посла РФ в Ереване С.П.КОПЫРКИНА. В выпущенный к началу мероприятия сборник вошли 56 докладов общим объемом в 660 страниц.

В организаторах конференции значатся 7 армянских и российских учреждений: от брюсовцев до Общества дружбы "Армения - Россия". Однако главным инициатором и "мотором" всех 14 форумов является доктор филологических наук, профессор Михаил Амирханян, призвавший коллег поделиться мыслями о Солженицыне, которого он охарактеризовал "зеркалом русской лагерной жизни".

Сборник открывается предисловием кандидата исторических наук В.КИРИЛЛОВА (МГПУ). В нем перечислен ряд юбилейных мероприятий: экранизация повести "Один день Ивана Денисовича", открытие музеев в Рязани и Москве, конкурс на проект памятника писателю и др. Вместе с тем споры о личности и наследии Солженицына не затихают. В апреле 2018-го по России прошли протестные акции с требованием отменить празднование столетия. Кириллов отмечает, что разные точки зрения, безусловно, имеют право на существование. В продолжение этой мысли замечу, что в сборнике докладов полярность оценок также нашла свое место, хотя в целом превалировал позитивный подход, ведь откликнулись, главным образом, почитатели Солженицына.

Как вы понимаете, невозможно в газетном (да и журнальном) формате коснуться сути изложенного на 660 страницах. Доктора и кандидаты филологических, философских, педагогических, политических, исторических наук исследовали различные нюансы произведений писателя, его мировоззрение, эволюцию политических взглядов. Как это часто бывает в подобных случаях, проводились параллели, выискивались точки соприкосновения А.С. с другими классиками как русской, так и иностранной литературы. В этом ряду упоминались Достоевский, Толстой, Чехов, Андрей Платонов, Валентин Распутин, Г.Белль, Кафка.

БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС ПРЕДСТАВЛЯЮТ В ДОКЛАДАХ ВЫСКАЗЫВАНИЯ Солженицына о его современниках, исторических фигурах, писателях и высказывания других деятелей о нем. Это оценки в чистом виде, без дополнительных комментариев докладчиков, они помогают терпеливому читателю разобраться, кем был человек, проживший сложную жизнь и оставивший после смерти столько споров о себе. Приведу некоторые цитаты с кратким (за неимением места) указанием на источник.

В докладе Е.Виноградовой отмечается сложное отношение С. к Булгакову. Вместе с целым рядом похвал за "изображение отвратительных сторон советской действительности" есть и резкая критика. Так, Маргарита (из главного произведения Булгакова) для С. только "откровенная ведьма", а в Мастере он не находит "творческой фигуры, высокого духа". Еще С. считает: "В мире Булгакова - Бога нет вообще, даже за сценой, даже за пределами видимого мира". В том же докладе приводится другая интересная мысль С.: "Никто из русской литературы не дал мне меньше, чем Гоголь. Он мне - чужее всех". (Классику, как говорится, видней.)

Из доклада К. Гордович: "В своих суждениях о книгах М.Алданова и В.Гроссмана С. порой слишком суров и несправедлив. Ряд отмеченных им недостатков есть и в его произведениях". (Эти двое, конечно, не гоголи, можно особо не церемониться.)

В материале С.Калашниковой отмечается: "С. отказывает Петру I в уме - "заурядный, если не дикарский ум", и в звании реформатора". Далее С. считает: "А еще эта безумная идея раздвоения столицы - перенести ее в призрачные болота и воздвигать там "парадиз" - на удивление всей Европы - но палками". (Может быть, Петр I имел все-таки некоторое право величаться после смерти Великим?)

Н.Калевич в своем интересном анализе оценки С. западными исследователями прослеживает динамику мнений: от живейшего интереса после публикации "Ивана Денисовича" в ноябре 1962 г. к некоторому его угасанию впоследствии, особенно после речи в Гарвардском университете 8 июня 1978 года, в которой С. говорит о расколе в мире, потере Западом мужества, критикует современную Америку, ее СМИ и не видит в Западе образец для подражания.

П. Карабущенко выделяет тот факт, что от первой публикации произведения С. до присуждения Нобелевской премии прошло всего 8 лет, такого в истории ни до ни после не было. Сам писатель также подчеркивал политический аспект присуждения премии. Творчество С. высоко ценили Корней Чуковский, Валентин Распутин, критик Лев Аннинский, а вот, скажем, другой обитатель ГУЛАГа, писатель Варлам Шаламов первоначально хвалил (хотя и указал на ряд неточностей), а в 1971 году уже написал:"Деятельность С. - это деятельность дельца, направленная узко на личные успехи со всеми провокационными аксессуарами подобной деятельности".

Е.КОЛЫШЕВА СООБЩАЕТ, ЧТО С. ДЕЛАЛ ПОМЕТЫ НА СТРАНИЦАХ булгаковского романа "Мастер и Маргарита" с оценками: "неуклюже", "суесловие", "литературщина", "штамп", "искусственно", "пустословие", "перебор", "дешево" и другие. Из более 50 помет только пара положительных.

А.Коровин указывает, что до С. Нобелевскую премию получали Бунин (1933), Пастернак (1958) и Шолохов (1965). Первые двое однозначно неприемлемые для советской власти фигуры, Шолохов - некая компромиссная фигура. С., опасаясь, что его не пустят обратно в СССР, в Швецию за премией ехать отказался, настаивал на официальной церемонии награждения в Москве, в шведском посольстве. Шведское правительство возражало, не хотело портить отношений с СССР. Наконец, под давлением своей общественности согласилось. Но СССР не дал въездных виз, и церемония сорвалась. История эта крайне негативно сказалась на политической карьере премьера Улофа Пальме, который потерпел поражение на следующих выборах.

О. Ладохина напоминает, что С. похоронен в некрополе Донского монастыря (основан в 1591 г.), при котором образовалось самое большое кладбище дворянской Москвы. За 5 лет до смерти С. обратился к Патриарху Алексию II с просьбой предать его земле здесь. Так и сделали, похоронив рядом с историком В.О.Ключевским, чьим последователем считал себя С.

Л.Назарова приводит самокритичную оценку С. "Эта пьеса ("Свеча на ветру") - самое неудачное из всего, что я написал". Многие исследователи единодушно отмечают вторичность драматургии (с которой С. начинал свой путь) в наследии писателя.

Масако Омори (Япония) сообщает, что "Ивана Денисовича" (1962 г.) перевели на японский уже в 1963 - причем вышли сразу 2 перевода. В настоящее время в Японии активно переводятся произведения Светланы Алексиевич (Нобелевская премия 2015 г.).

С.Кормилов демонстрирует динамику взглядов писателя Владимира Войновича на творчество и личность С. От восторга - до острого неприятия и переоценки с негативным уклоном. Кроме уверенности, что "С. писал чем дальше, тем хуже", Войнович называет язык С. не народным, а искусственным, перечисляя неологизмы: натучнелый скот, натопчивая печь, всгончивый, на поджиде, дремчивый и прочие.

И.Приорова пишет о Солженицыне-историке, Солженицыне-писателе, о неоднозначности читательского восприятия его наследия. Высоко оценивает нравственную силу С., его деятельность за границей. Вместе с тем в докладе есть любопытная прямая речь С.: "Абсолютно некем уравновесить меня, даже Шолоховым..." И еще: "Вы думаете, первый русский писатель - кто? Михаил Александрович? Ошибаетесь!" И еще: "Я вижу, как делаю историю".

ДЕЛИКАТНЫЙ ВОПРОС ЗАТРОНУТ Т.ТАДЕВОСЯНОМ, НАПИСАВШИМ об исследовании С. "Двести лет вместе", посвященном русско-еврейским отношениям с 1795 по 1995 гг. "Все городские еврейские легенды, приведенные в данной книге, можно сгруппировать и условно обозначить как "мифы о еврейских преследованиях" и "мифы о еврейской исключительности". Темы сложные. Выводы С. в докладе за неимением места четко не обозначены. Правильнее прочитать эти "Двести" самому.

Не мне с моими скромными достоинствами (учитывая отсутствие ученых степеней) делиться итоговыми впечатлениями о конференции, хотя какое-то право, учитывая свое участие во всех 14, я имею, в отличие от всех остальных представителей армянских СМИ.

Главная ("лагерная") тема писателя мне близка и известна не понаслышке. Семья моей матери (она уже была замужем, поэтому избежала) в числе прочих угодила на Алтай. Дед мой Аршак, чуть не ставший священником (революция помешала), по возвращении нашел в себе силы простить тех, кто его сослал. Я вовсе не к тому, что жестокие сталинские репрессии можно оправдать или выгородить главных виновников. Нет, конечно. Просто все мы разные. Одни помнят, что Христос призывал к состраданию и прощению. И прощают. Другие, хотя в заповедях прямо указано о недопустимости сотворения кумиров, не понимают, что этот запрет касается прежде всего самого тебя.

Нельзя творить из себя кумира. Независимо от того, какие имя и фамилия записаны в твоем паспорте и сколько премий и регалий (по разным причинам) оказались в твоей котомке на пути к ладье Харона. Когда все для тебя тускнеют на фоне себя, единственного, это вызывает соответствующую ответную реакцию.

Н.Калевич в своем докладе подчеркивала, что настоящая оценка личности и творчества А.И.Солженицына - вопрос будущего. Вполне возможно. Однако есть и другое мнение (диссидент, мыслитель Александр Зиновьев) о том, что целились в систему, а попали в страну. Так что, уважаемые читатели, разбирайтесь сами.

P.S. В рамках культпрограммы наши гости посетили Цицернакаберд, Музей Параджанова, Эчмиадзин, Звартноц, Гарни, Гегард, Ванадзор. Сделан еще один действенный шаг по развитию армяно-российских культурных связей. А осенью 2019-го конференция будет посвящена 130-летию великой Анны Ахматовой.

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

-

2025-07-23 09:07

На политическую ориентацию Н. Пашиняна я обратил внимание еще тогда, когда он не занимался политикой, а занимался журналистикой, причем не редактировал газету, а в статусе рядового борзописца побывал в Турции и, вернувшись, взахлеб делился восторгами о стране и ее людях. Потом он долгие годы редактором изливал яд на карабахцев, раскалывая общество (тогда оно еще не превратилось в население) и настраивая одну часть армян против другой.

-

2025-07-15 09:55

Эта фраза с прицелом на афоризм поневоле вспоминается, когда знакомишься с жизнью писателя армянского происхождения Костана Заряна (1885-1969). Разобраться в его биографии и творчестве поможет читателю книга Гоар Рштуни "Заметки о Костане Заряне", вышедшая на армянском и русском языках. Гоар Хачатуровна Гарибян (Рштуни) родилась в Ереване, окончила ЕГУ, аспирантуру в МГУ, стала кандидатом химических наук. Публиковать свои литературные произведения начала с 2010 года. Является автором рассказов, новелл, книг об исторических личностях, деятелях культуры. В этом ряду и эссе о Заряне.

-

2025-07-05 09:25

Что-то у нас не ладится с праздниками и юбилеями. Вот 5 июля вроде бы исполнилось 30 лет со дня принятия Конституции Третьей Республики, и есть повод оглянуться, оценить, чего мы добились за это время, руководствуясь статьями и целями Основного Закона страны. Но настроение сегодня у здравомыслящей части населения Армении не юбилейное, а тревожное. Потому что за последние 7 лет мы стали свидетелями (а также соучастниками) такого количества игнорирования конституционных норм, которое стерло главные положения, регулирующие взаимоотношения трех ветвей власти. А "свободные и гордые" граждане вообще забыли, что статья N2 Конституции начинается словами: "Власть в Республике Армения принадлежит народу".

-

2025-07-01 09:44

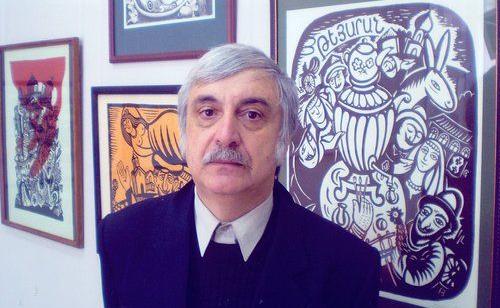

Художник Юрий Арамович Багдасаров родился 2 февраля 1952 года в Кисловодске. окончил в 1973 году Ростовское художественное училище имени Грекова. Долгие годы совершенствовал мастерство, учился у классика гравюры в области портрета Юрия Могилевского. В 1980 году стал членом Союза художников России, ныне заслуженный художник РФ.

ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ

-

2025-01-30 10:32

Законопроект "О дополнениях и изменениях в законе РА об основах культурного законодательства" вызвал очередной девятый вал возмущения. В нем предлагается заменить слово "Национальный" в названиях очагов культуры, пребывающим в этом статусе, на "Общегосударственный". Волна возмущения заставила давать по этому поводу объяснения как депутатов НС, инициировавших поправки в законе, так и министра ОНКС. Согласно этим объяснениям, в названии соответствующих учреждений культуры слово "Национальный" остается - "Общегосударственным" становится их официальный статус, а название - пусть себе! Словом, история мутная. Председатель Совета директоров театров и концертных организаций, заслуженный деятель искусств Рубен БАБАЯН уверен, что в законопроекте гораздо больше подводных течений, чем тезис об отмене слова "национальный", которой формально не будет.

-

2025-01-20 10:18

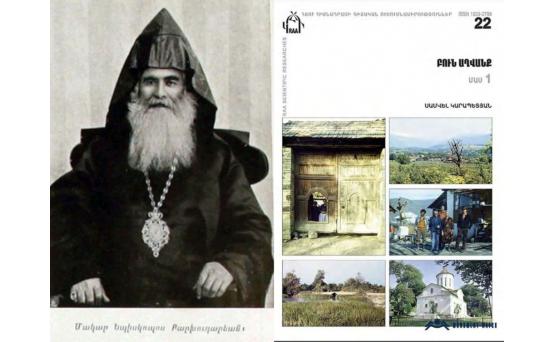

«Столь беспечны и равнодушны мы, что не знаем даже, какие древности, оставленные нам в наследие предками, имеются на нашей родине, не знаем, какая память об исторических древностях скрывается в окружающих нас горах, ущельях и лесах, не знаем, какие надписи, освещающие темные места нашей национальной истории, сохранились на стенах разрушенных ныне монастырей и церквей, часовен и пустынь, на хачкарах и плитах надгробных, в памятных записях пергаментных рукописей. Пользу от нашего равнодушия извлекают чужаки», - так начинается книга-исследование епископа Армянской Апостольской Церкви, путешественника, писателя, этнографа, археолога и педагога Макара Бархударянца.

-

2024-11-26 10:48

"Табель армянских нахараров" История пишется каждый день и каждый час общими усилиями. Конечно, тем, кто расположился повыше в социальной лестнице, дано больше, и от них зависит многое. Но и современники с более скромными возможностями не должны увиливать от ответственности, сваливая все на оказавшихся у руля. А вообще-то всем нам надо хорошо знать свою историю. Чтобы совершать поменьше ошибок.

-

2024-10-15 10:40

Издательство «Антарес» представило отечественным читателям книгу «Бункер» молодого, но уже известного грузинского писателя Ивы Пезуашвили. Роман переведен на армянский язык и был презентован на днях в книжном магазине «Даран» Еревана в присутствии самого автора, переводчика Ани Астатурян, редактора книги Аркменика Никогосяна, а также посла Грузии в Армении Георгия Шарвашидзе.