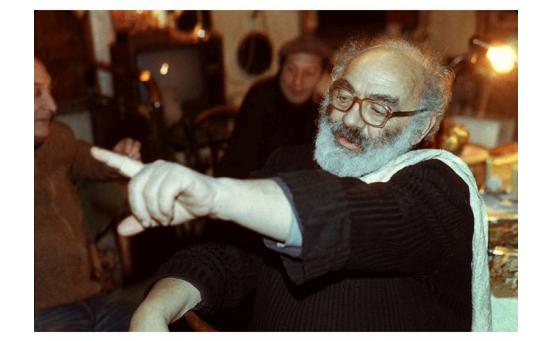

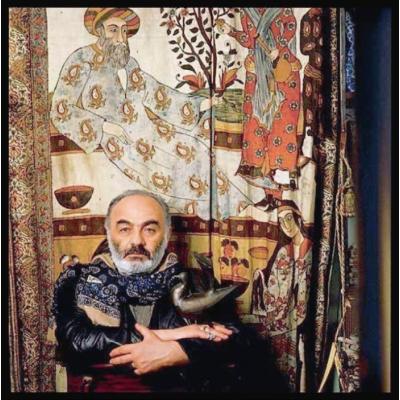

ОДИНОКИЙ ГЕНИЙ, ФАНТАЗЕР, МИСТИК – СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ

В Армении 9 января начнутся мероприятия, посвященные 100-летию великого кинорежиссера и художника Сергея Параджанова. В этот день в Доме кино откроется памятник Параджанову и выставка картины Давида Галстяна "Джоконда: метаморфозы", а также будут демонстрироваться фильмы мастера. Вечером в Музее Параджанова состоится концерт "Параджановские мотивы" с участием солистов ансамблей "Гурджиев" и "Берекамутюн".

Напомним, что 100-летие Параджанова внесено в список юбилеев выдающихся личностей ЮНЕСКО.

О Сергее Параджанове писали и пишут много. Его друзья, ученики, соседи по тбилисскому дому оставили неповторимые воспоминания.

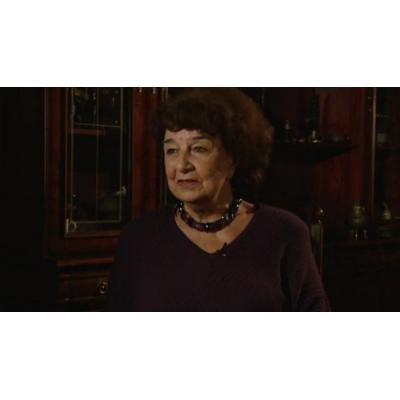

Корр. "ГА" попросил рассказать о Сергее Иосифовиче профессора, искусствоведа, заслуженного деятеля искусств России Кору ЦЕРЕТЕЛИ.

Корр. "ГА" попросил рассказать о Сергее Иосифовиче профессора, искусствоведа, заслуженного деятеля искусств России Кору ЦЕРЕТЕЛИ.

"ВОРОЖБА. МИФ. КОЛДОВСТВО… ЭТИ СЛОВА ВСПЛЫВАЮТ ИЗ ПОДСОЗНАНИЯ ПРИ ПОПЫТКЕ объяснить феномен Сергея Параджанова и его многогранного полифонического искусства, любое соприкосновение с которым - будь то фильмы, коллажи, ассамбляжи или не менее непривычная проза сценариев- вызывает ощущение магического. Возникая из глубины веков, начинает звучать насыщенный первозданной энергией слог наших предков. Все разумное, системное в параджановском мире опрокинуто его интуицией.

Однако с годами становится все яснее: творчество Параджанова ориентировано на непреходящие ценности жизни, на библейские истины и пронизано чувством подчиненности, подвластности всего земного - Богу, Судьбе, силам Природы… Можно было бы назвать это чувство религиозным. Но не в плане следования христианской морали (хотя в фильмах Параджанова много и таких мотивов), а, скорее, в плане постоянного диалога с некими Высшими силами. Параджанов пытается проникнуть в сюжеты знакомых нам мифологем и архетипов, чтобы пробудить их первозданную красоту и мощную энергетику. И тут его доводы, часто иррациональные, мистические, убеждают своей взрывной эмоциональной силой.

В "Тенях забытых предков" мир предстает перед нами в языческом одухотворении природы: Вода… Огонь… Ветер… Древо… Трагическая любовь героев, переплетение судеб и страстей человеческих - часть неделимого мира, в котором мистические силы природы оказываются мудрее человека, не умеющего вовремя распознать ее предостерегающие знаки.

В прологе "Теней" в лесу вдруг со стоном падает огромная сосна - предзнаменование беды. Образ умершей возлюбленной предстает перед Иваном то в прозрачных водах реки, то в калейдоскопе льдинок на морозном окне. Маричка в другом мире. Его нельзя тревожить - таково заклятие предков. Но Иван пытается окликнуть возлюбленную, дотронуться до нее, чем нарушает таинство смерти и обрекает себя на расплату. Гибель Ивана становится логическим финалом его упрямого противостояния Року.

…СВЯЩЕННЫЙ ОРЕЛ В КАНУН СРАЖЕНИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ КЛЕВАТЬ дымящуюся печень, вырванную из чрева жертвенного бычка - предзнаменование большой беды ("Ара Прекрасный").

Персидская стрела вонзается в икону Ахтальской Богородицы ("Саят-Нова"). Икона издает горестный стон, и лик Богородицы вдруг рассыпается. Нашествие ага Магометхана превращает в пустыню цветущий край.

Демон оставляет за собой дымящиеся следы на камнях скал. Потерпев поражение, он отступает, устремляясь вверх, в небо, и на белоснежных облаках его следы багровеют, наливаются кровью.

Образы-вспышки, пронзительные и сильные, как удары молний. "Кино - это искусство вспышек" (Сергей Параджанов), эти вспышки могли созревать и рождаться только в мощном потоке абсолютно рискованного, не затуманенного стереотипами воображения.

Образы-вспышки, пронзительные и сильные, как удары молний. "Кино - это искусство вспышек" (Сергей Параджанов), эти вспышки могли созревать и рождаться только в мощном потоке абсолютно рискованного, не затуманенного стереотипами воображения.

Параджанов прежде всего живописец - чем бы он ни занимался, что бы ни создавал… В его фильмах и сценариях, в коротких новеллах-зарисовках смысловой ряд организуется с помощью цветовых и композиционно-живописных решений.

Саят-Нова, поэт и монах, подобно всем великим странникам в мире духа, пытается определить конечный смысл бытия, высшую грань в шкале ценностей. Для этой цели Параджанов выводит на первый план фактурные, цветовые, пластические соотношения неодушевленных предметов: плодов, шерсти, дерева, глины.

Варварской остроты и значительности образ плода граната - знак Жизни, и обагренный кинжал - знак Смерти - становятся посылом к противостоянию. В первых же кадрах фильма кровавым пятном на белом холсте растекается сок граната. Далее, и в сценарии и в фильме, конфликт между мирским и духовным, Жизнью и смертью развивается в классическом обозначении красного и черного.

В "Демоне", как и в "Тенях", Смерть красно-белая. Старик Гудал медленно разматывает красный ковер, в котором, как в коконе, запеленуто тело Тамары. Тамара в белой одежде лежит в белом гробу. В ногах у нее красная чоха жениха. На похоронную процессию сыплется белый поминальный рис. Демон рвется к каменной базилике, где похоронена усопшая, и белый юноша-ангел преграждает ему дорогу. Из базилики белым облачком вылетает душа Тамары, и вслед за ней взлетает ее ангел-хранитель, кричащий "белым лебединым криком". Демон оставляет на белом облаке свои кроваво-красные следы…

...Удивительно, что отвергнутый чиновниками, не понятый и не поддержанный даже друзьями и доброжелателями, сценарий "Фресок" казался эскизным, невнятным, и у автора требовали подробнее выписать сюжет. Эстетическая система "Фресок", построенная на использовании сложных и многообразных приемов коллажирования, на контрастах восприятия, сегодня, спустя тридцать лет, стоит в ряду открытий современной литературы и искусства и прочитывается с удовлетворением и легкостью. Тут, как говорится, Параджанов шел "впереди процесса", опережая историю.

В Параджановский фильме "Легенда о Сурамской крепости" в классическом противостоянии двух начал жизни - духовного и плотского - на этот раз особо выделяется мотив перерождения жизненных форм. Традиционный параджановский плод граната трансформируется в кокон, из которого готова выпрыгнуть бабочка. Тяжелый труд гусеницы, кропотливо создающей гармоничное плетение кокона, разрушается беспечностью бабочки-однодневки…

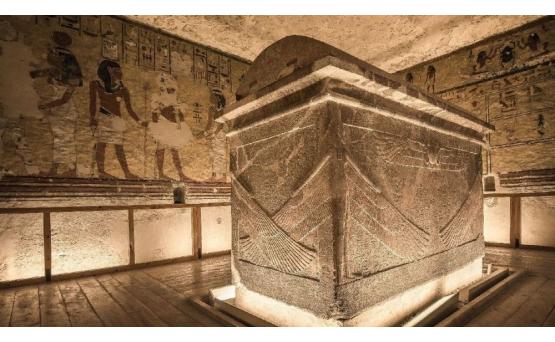

Параджанов охотно пользуется эстетикой древнего искусства. Статичная камера, фронтальные мизансцены, плоскостное решение кадров в фильмах "Саят-Нова" и "Легенда о Сурамской крепости" напоминают порой египетские барельефы и вызывают ассоциации с еще более древними наскальными рисунками в пещерах Альтамиры .

Параджанов охотно пользуется эстетикой древнего искусства. Статичная камера, фронтальные мизансцены, плоскостное решение кадров в фильмах "Саят-Нова" и "Легенда о Сурамской крепости" напоминают порой египетские барельефы и вызывают ассоциации с еще более древними наскальными рисунками в пещерах Альтамиры .

Замыслы его сценариев "Мученичество Шушаник" и "Ара Прекрасный" родились из страстного желания погрузиться в предметный и чувственный мир архаики, поэкспериментировать в нем, чтобы во фресковой манере воссоздать не псевдоисторическую фактуру, а исторические чувства. Тут не могут не возникнуть аллюзии с фильмами Пьера Паоло Пазолини. Его "Медея" и "Царь Эдип" созданы по тому же принципу вольного обращения с реалиями архаики во имя пробуждения к жизни запрятанных вглубь тысячелетий страстей. Параджанов не скрывал своей приверженности к творчеству великого итальянского режиссера и высказывал его при каждом удобном случае. Потрясенный известием о его смерти, находясь в заключении, шариковой ручкой он создает серию рисунков, назвав ее "Реквием по Пазолини".

"Ашик-Кериб" - это как бы повторение фильма "Саят-Нова", его шутливо-аллегорический парафраз.

Сделав героем своего несостоявшегося фильма сказочника Оле-Лукойе, Параджанов недвусмысленно бросил перчатку соперничества великому Хансу Кристиану Андерсену. И в тексте сценария, и в остроумных выразительных рисунках-эскизах и экспликациях он доказал, что не собирается ни иллюстрировать, ни интерпретировать сюжеты его известных сказок, а хочет лишь оттолкнувшись от них, создать в разных тональностях и модуляциях нечто подобное музыкальной импровизации на их тему…

И снова в тонкую феерически кружевную вязь северной сказки вплетается серьезная мысль о месте художника в жизни общества, о великом смысле его искусства и его обреченности на одиночество.

Мысль эта постоянно занимает Параджанова. Он то идентифицирует себя с героями своих фильмов и сценариев (Арутин - я. Саят-Нова - я.), то ведет повествование от имени "Человека" ("Киевские фрески", "Intermezzo"), в котором легко угадывается автор. Но если "Саят-Нова" - это "скрытая автобиография", то "Исповедь" - это уже автобиография откровенная, реальная, хотя и расцвеченная буйным авторским воображением. Это автобиография чувств и ностальгических переживаний. К постановке "Исповеди" Параджанов готовился всю свою жизнь.

Жизни не хватило.

… ОДНАКО У ВСЯКОГО ЯВЛЕНИЯ ЕСТЬ СВОЕ НАЧАЛО, ЕСТЬ СВОЙ ИСТОК.

И в уникальности такого многогранного феномена, как Параджанов, далеко не последнюю роль сыграли его корни. Понимать это надо и в прямом, и в расширенном смысле, ибо генотип Параджанова сложился благодаря счастливому наследованию особенностей этноса, к которому он принадлежал.

И в уникальности такого многогранного феномена, как Параджанов, далеко не последнюю роль сыграли его корни. Понимать это надо и в прямом, и в расширенном смысле, ибо генотип Параджанова сложился благодаря счастливому наследованию особенностей этноса, к которому он принадлежал.

Параджанов - коренной тбилисский житель. Для людей, проживающих на Кавказе, это говорит о многом.

Тбилиси, или Тифлис, как называл свой город Параджанов на старый лад, был для него таким же особенным местом во вселенной, как Витебск для Шагала.

Он вырос в одном из тех старых многонациональных уголков грузинской столицы, где на стыке трех культур (грузинской, армянской, тюркской) и трех религий (православной, армяно-григорианской и мусульманской) сложился своеобразный этнический феномен. "Город в городе" получил название Старый Тифлис, а житель его независимо от национальности, назывался "мокалаком" (гражданином города).

Жизнь Старого Тифлиса была щедро выплеснута во дворы и на открытые балконы. В ритуалах гостеприимного застолья и одаривания - незыблемой традиции тбилисцев - сохранился привкус дионисийских торжеств с их приверженностью к обильным столам и высоким речам. Параджанов застал еще то удивительное время, когда каждый ребенок начинал говорить сразу на трех, а то и на четырех языках.

Фальцетные трели муэдзина, возвещающего утреннюю зарю, многоголосый грузинский хорал, славящий животворную лозу, и мелодика печальной армянской песни составляли неповторимую полифонию Старого города, на улицах и во дворах которого с утра до вечера разыгрывались красочные праздничные карнавалы и не менее живописные похоронные литургии. Тбилиси был городом-театром.

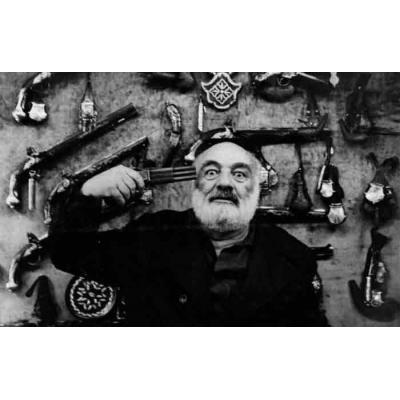

ФЕНОМЕН ПАРАДЖАНОВА ПОЛУЧИЛ ЩЕДРУЮ ПОДПИТКУ И В ЕГО КОЛОРИТНОМ, шумном, крикливом, типично тбилисском семействе, жившем в яростном переплетении и перепаде страстей и эмоций, в доме, через который, благодаря торговым пристрастиям отца, проходил поток самых разнообразных уникальных старинных вещей и антиквариата. Здесь Параджанов еще ребенком приобрел вкус к единственным в своем роде вещам, произведениям прикладного искусства, научился выстраивать символические композиции, пользуясь неодушевленными предметами как живыми персонажами. В дальнейшем пропущенное через магию кино это уникальное свойство стало творческим методом режиссера-визионера.

Как истинный житель Тифлиса, города, сохранившего множество языческих обрядов и традиций, Параджанов был суеверен, соблюдал ритуалы, безоговорочно верил в материальную силу слова, в заклятия, порчу, предсказания. Его связь с близкими людьми не прекращалась с их уходом в мир иной, а как бы переходила в другое измерение.

Как истинный житель Тифлиса, города, сохранившего множество языческих обрядов и традиций, Параджанов был суеверен, соблюдал ритуалы, безоговорочно верил в материальную силу слова, в заклятия, порчу, предсказания. Его связь с близкими людьми не прекращалась с их уходом в мир иной, а как бы переходила в другое измерение.

К смерти Параджанов относился без страха, спокойно, но со свойственным ему любопытством и озорством. Часто говорил, что "смерть надо организовать так же, как и жизнь". И он организовывал похороны своих друзей и родственников, превращая скромный современный ритуал в красочную литургию. В Москве он был главным церемониймейстером на похоронах Лили Брик: облачил ее в старинное, украшенное многоцветной вышивкой гуцульское платье и декорировал комнату под цветочную клумбу. В Тбилиси - правил траурный бал на похоронах своего зятя Георгия, загримировав его в гробу под испанского гранда. Перед объективом фотографа Юрия Мечитова он разыграл импровизацию собственных воображаемых похорон. В последнем в своей жизни 1990 году сделал серию иронических аллегорий-коллажей на тему смерти. Роковой образ "Костлявой с косой" был демистифицирован и заземлен забавными бытовыми деталями. Как видно, в укромном уголке непредсказуемой Параджановской души уже поселилось предчувствие скорой смерти, и он бросал ей вызов.

Предчувствие поэтов сбывается…

… Мир узнал Параджанова - кинорежиссера и художника за два года до его смерти. Прошло еще десять лет, прежде чем появилась возможность опубликовать его удивительные, написанные белыми стихами сценарии. Как Владимир Высоцкий, Параджанов мечтал дожить до времени, когда его прочтут и признают поэтом. Так же как Высоцкий - не дожил…

Он прошел через шумную толпу людей, мимо многих из нас, не сумевших понять и оценить его, ушел в вечность, как герой его "Чуда в Оденсе", одинокий и непонятный, оставляя за собой золотые следы своего искусства, которое мы, современники, только начинаем открывать".

ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

-

2025-07-03 10:46

Всемирно известный архитектор Норман Фостер реализует масштабный проект реконструкции здания бывшего МИД Армении, расположенного на площади Республики в Ереване. Приобретенное в 2012 году аргентинским предпринимателем армянского происхождения Эдуардом Эрнекяном оно получит новое назначение, сохранив при этом исторический фасад. Об этом сообщает Alpha News. В обновленном комплексе планируется разместить офисы, гостиницы, рестораны, зеленые зоны и общественные пространства – все с учетом современной архитектурной философии Foster + Partners. Проект обещает соединить уважение к армянскому культурному наследию с функциональностью городской среды будущего.

-

2025-07-02 10:34

Группа археологов обнаружила древний манускрипт с "ужасающим посланием" возрастом около 5000 лет в одной из гробниц неподалеку от Саккары в Египте, пишет Mirror. Эта находка считается одной из самых значимых за последнее время, поскольку редко удается обнаружить документы столь раннего периода в таком хорошем состоянии сохранности.

-

2025-07-02 10:29

Первая волна летней жары надвигается на Европу, где температура в некоторых регионах достигнет 42°C, вынудив власти принимать экстренные меры для защиты населения.

-

2025-06-30 09:56

4 июля в Национальном академическом театре имени Г. Сундукяна при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и Минкультуры Грузии пройдет памятное мероприятие под названием "Мост любви", посвященное выдающимся советским артистам Фрунзику Мкртчяну и Софико Чиаурели. Благодаря уникальным видеоколлажам, важным эпизодам и музыкальным номерам вечер памяти станет своеобразным путешествием по истории армяно-грузинского театра и кино, свидетельствуя о глубоко укоренившихся культурных связях между двумя народами. Мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения Мгера Мкртчяна.

ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ

-

2025-06-10 14:36

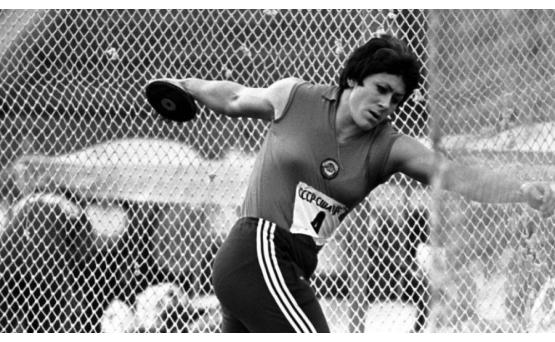

80 лет назад, 9 июня 1945 года, в далекой украинской деревушке Бакота (Хмельницкая область УССР) родилась девочка, которой суждено было стать олимпийской чемпионкой. Звали девочку Фаина Мельник. Своих спортивных успехов она добилась, живя и тренируясь в Армении.

-

2025-05-02 05:48

Исполнилось 55 лет одному из лучших и наиболее харизматичных игроков в истории тенниса – первому, кому удалось завоевать карьерный «Золотой шлем». Это означает, что американский теннисист выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (открытые чемпионаты Австралии, Франции, США и Уимблдонский турнир) и стал чемпионом Олимпийских игр.

-

2025-03-17 10:42

В нынешнем году исполняется 115 лет со дня рождения выдающегося советского, российского, армянского ботаника с мировым именем Армена Леоновича Тахтаджяна (1910-2009). О его вкладе в науку много сказано и написано коллегами, большое внимание уделяла ученому пресса. Хочется к юбилейной дате кратко представить заслуги человека, воспитавшего множество учеников и оставившего огромное научное наследие.

-

2025-02-27 10:20

К юбилею президента ГК «Neo Metals» Романа ХУДОЛИЯ Совсем не просто писать о сложном, многогранном характере человека, каким является президент группы компаний « NeoMetals» Роман Худолий, стараясь по возможности избегать присущей в подобных случаях юбилейной лакировки. Тем более, что сам юбиляр – человек скромный и немногословный, старающийся не привлекать к себе излишнего внимания, настоящий человек дела. 27 февраля он отмечает юбилей, и предлагаемая вниманию читателя статья вызвана настойчивыми просьбами горячо поздравить своего руководителя от многотысячных коллективов предприятий из городов присутствия компании - Вардениса (Сотский золоторудник), Арарата (Араратская золотоизвлекательная фабрика, АрЗИФ), Мегри и Агарака (Агаракский медно-молибденовый комбинат, АММК), Каджарана и Капана (Зангезурский медно-молибденовый комбинат, ЗММК)…